ニュース

2022年シーズン スギ/ヒノキ花粉の飛散量(速報)

~4月上旬までの飛散状況・飛散終了時期の見通しについて~

2022.04.21

プレスリリース

1.2022年シーズンの花粉飛散状況まとめ(例年比)

2.2022年シーズンのこれまでの振り返り

●2022年シーズンの花粉飛散状況について(総評)

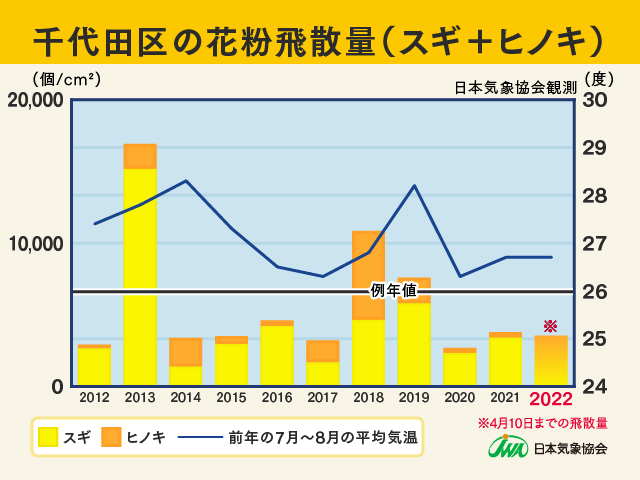

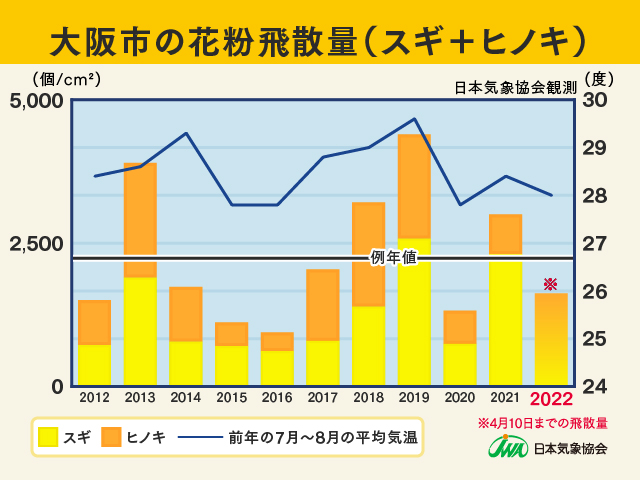

2021年の夏は、7月に梅雨前線の影響により東日本太平洋側では大雨となりました。8月は、上旬は全国的に太平洋高気圧に覆われて晴れたところが多く、そのあと、西日本、東日本では雨の日が続きました。また、冬はたびたび強い寒気が流れ込み、全国的に厳しい寒さとなりました。

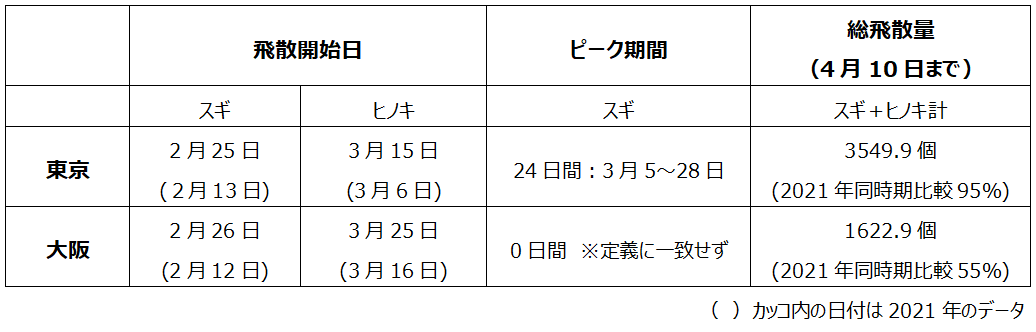

花芽はしっかりと休眠ができたと考えられますが、2月に入っても西日本、東日本では強い寒気の影響を受けたため例年に比べ気温が低い日が多く、東京、大阪ともに飛散開始は2021年と比べると2週間ほど遅くなりました。

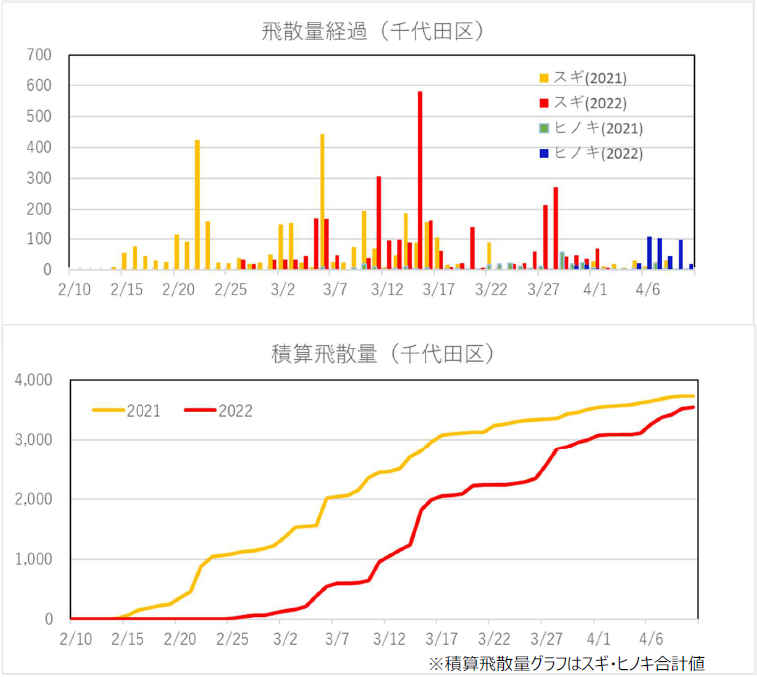

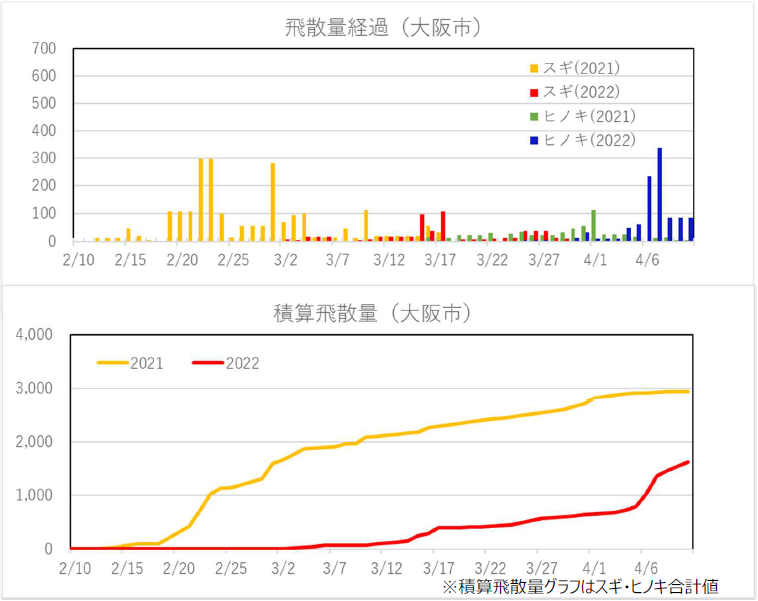

3月になると、ようやく気温の高い日が増え、スギ花粉の飛散も活発になりました。東京では3月に入ってすぐスギ花粉の飛散がピーク入りし、ヒノキ花粉の飛散も4月に入り活発になっています。大阪では、3月に入ってスギ花粉の飛散量は増えましたが、ピークの定義(「用語の説明」を参照)に達することなく、4月上旬には終息しました。しかし、大阪はヒノキの飛散が3月下旬から4月にかけて活発になっています。今年は東京、大阪ともゴールデンウィークあたりまでヒノキ花粉の飛散が見られそうです。

2022年シーズン スギ/ヒノキ花粉飛散状況(東京都千代田区)

2022年シーズン スギ/ヒノキ花粉飛散状況(大阪市)

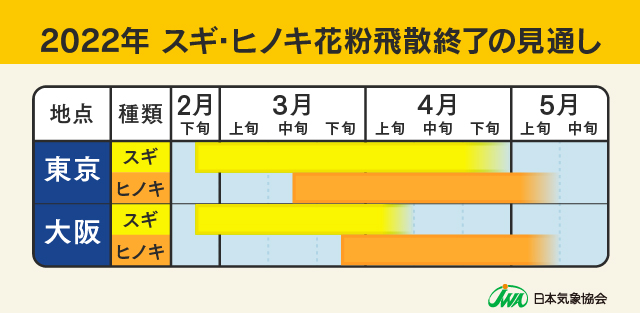

3.飛散終了時期の見通し

スギ花粉飛散終了時期の見通しは、東京では4月末までの見込み、大阪では4月上旬にはほぼ飛散終了となっています。ヒノキ花粉については、東京、大阪ともに5月のゴールデンウィークあたりまでは断続的に飛散する見通しです。また、4月下旬頃からシラカバ花粉が飛散開始となる北海道では、5月半ばまで飛散が続くでしょう。

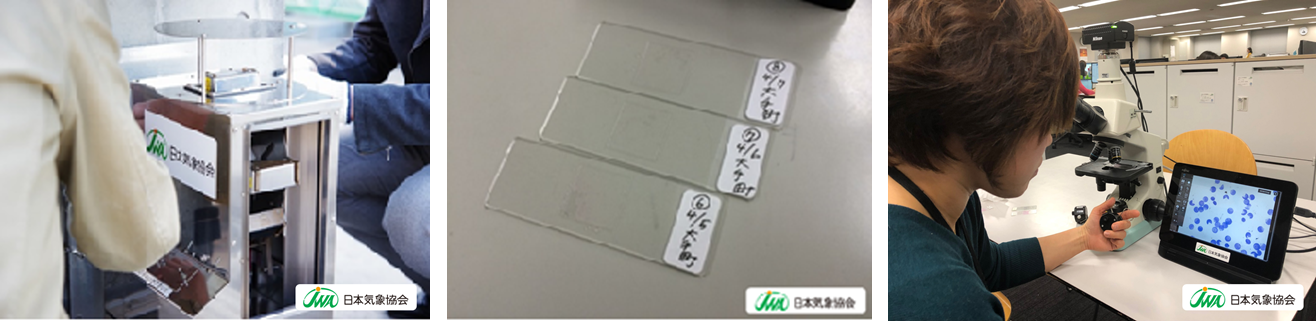

4. 日本気象協会の花粉観測方法

日本気象協会では「ダーラム法」という観測方法で、スギ・ヒノキ花粉を見分けながらそれぞれの個数をカウントします。

① 風通しが良く、雨に濡れない屋外に設置した機器にワセリンを塗ったスライドガラスを24時間据え置く。

※この手順によって、飛散している花粉がスライドガラスに付着します。

(日本気象協会の観測地点の一部ではスライドガラスが24時間ごとに自動的に次のスライドガラスに切り替わる専用装置を独自で開発し、1週間分を観測しています)

② 24時間屋外に置いた①のスライドガラスを回収。染色液をかけ、カバーガラスをかぶせる。

③ 顕微鏡を通して測定開始。カバーガラスの中に花粉がいくつあるか、カウンターを使って「目視で」数える。

日本気象協会では2019年シーズンよりモニターを導入しました。顕微鏡と接続することで、花粉の画像をモニターに映し出し、操作しながらモニターに表示された花粉をカウンターで数えます。

④ ③で計測されたカバーガラスの中の花粉の数を、1 cm2あたりの数に換算し花粉量を出す。そして、換算した1cm2あたりの花粉量を1日の花粉数として記録。

用語の説明

飛散開始日 : 1 cm2あたり1個以上の花粉を2日連続して観測した場合の最初の日

ピーク開始(終了)日:【スギ花粉】 2日以上連続で50.0個/cm2花粉が観測された最初(最後)の日

:【ヒノキ花粉】2日以上連続で30.0個/cm2花粉が観測された最初(最後)の日

飛散終了日 :1 cm2あたりの飛散数0個が3日以上連続した場合の最初の日の前日

——————————————————————————————————————–

少ない :1 cm2あたり10個未満

やや多い :1 cm2あたり10~30個

多い :1 cm2あたり30~50個

非常に多い :1 cm2あたり50個以上