ニュース

日本気象協会推進「熱中症ゼロへ」プロジェクト 第13回「熱中症に関する意識調査」結果発表

2025.11.20

お知らせ

一般財団法人 日本気象協会(本社:東京都豊島区、理事長:渡邊 一洋、以下「日本気象協会」)が推進する「熱中症ゼロへ」プロジェクト(以下、本プロジェクト)は、第13回「熱中症に関する意識調査」の結果を発表します。

●「熱中症に関する意識調査」サマリー

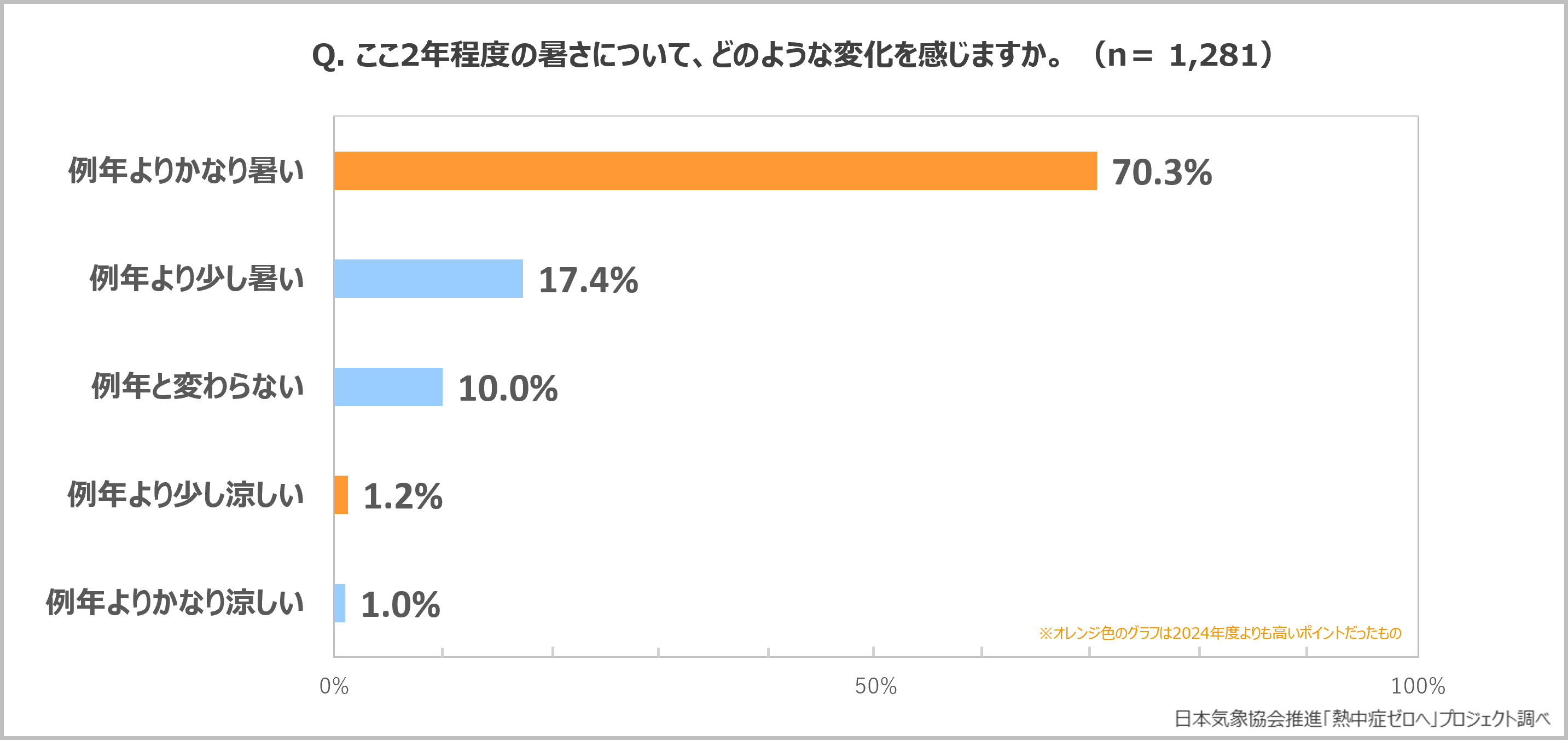

- ここ2年程度の暑さについて、例年より暑く感じている人は約88%

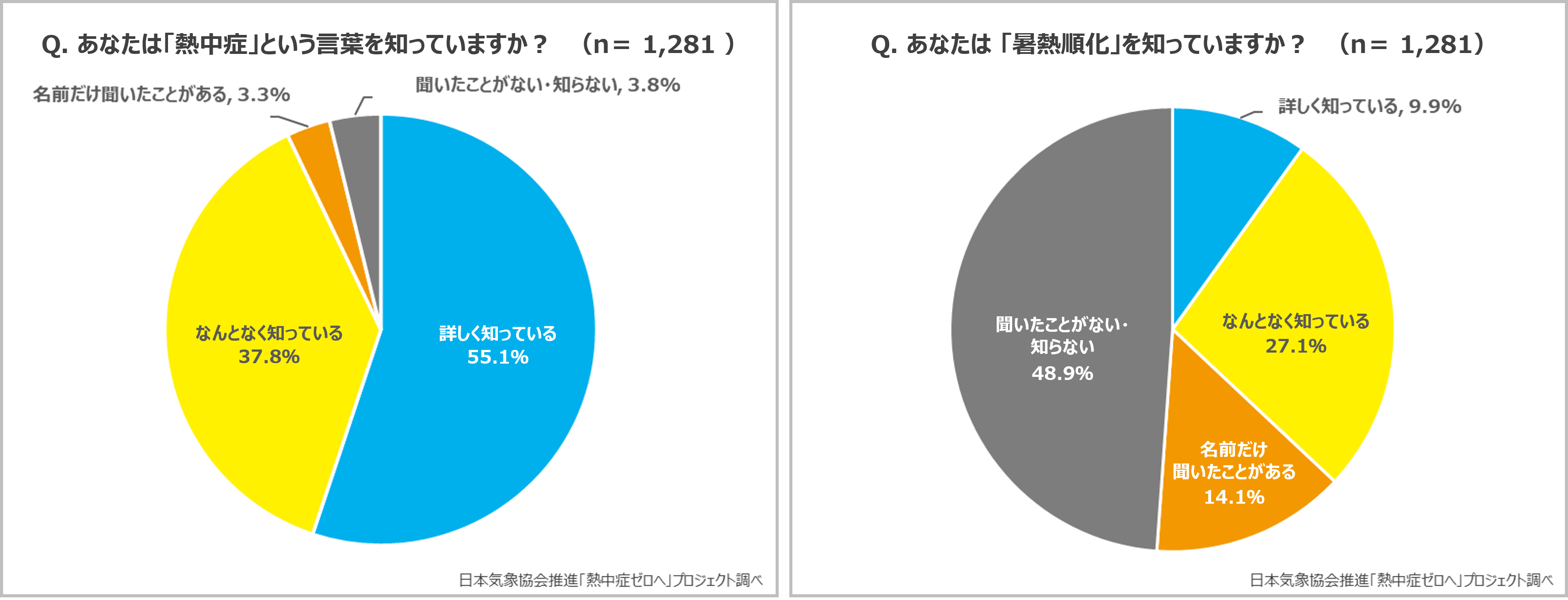

- 熱中症について知っている人は約93%

- 「暑熱順化」を知っている人は約51%と半数超え。昨年より約9%増加し、認知度が向上した

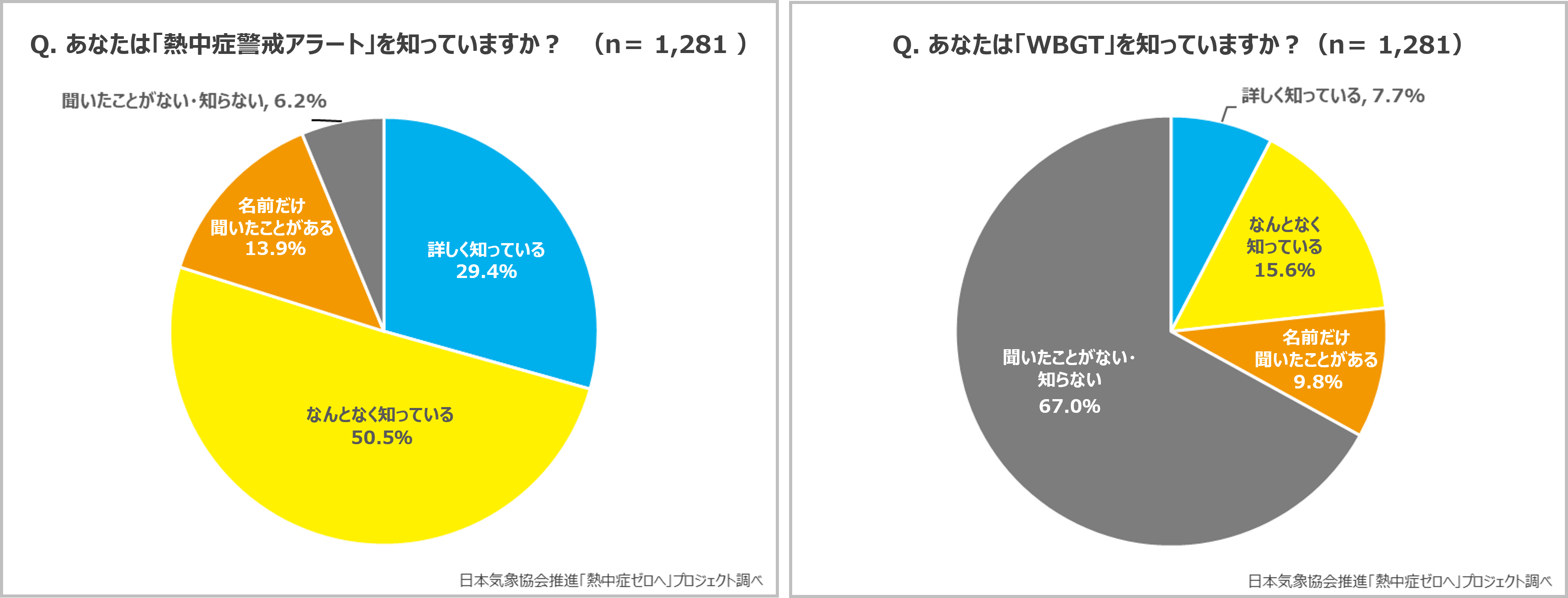

- 「熱中症警戒アラート」を知っている人は約94%、一方で発表基準に用いられる「WBGT」を 知っている人は約33%と、昨年に続き認知度に課題が残る

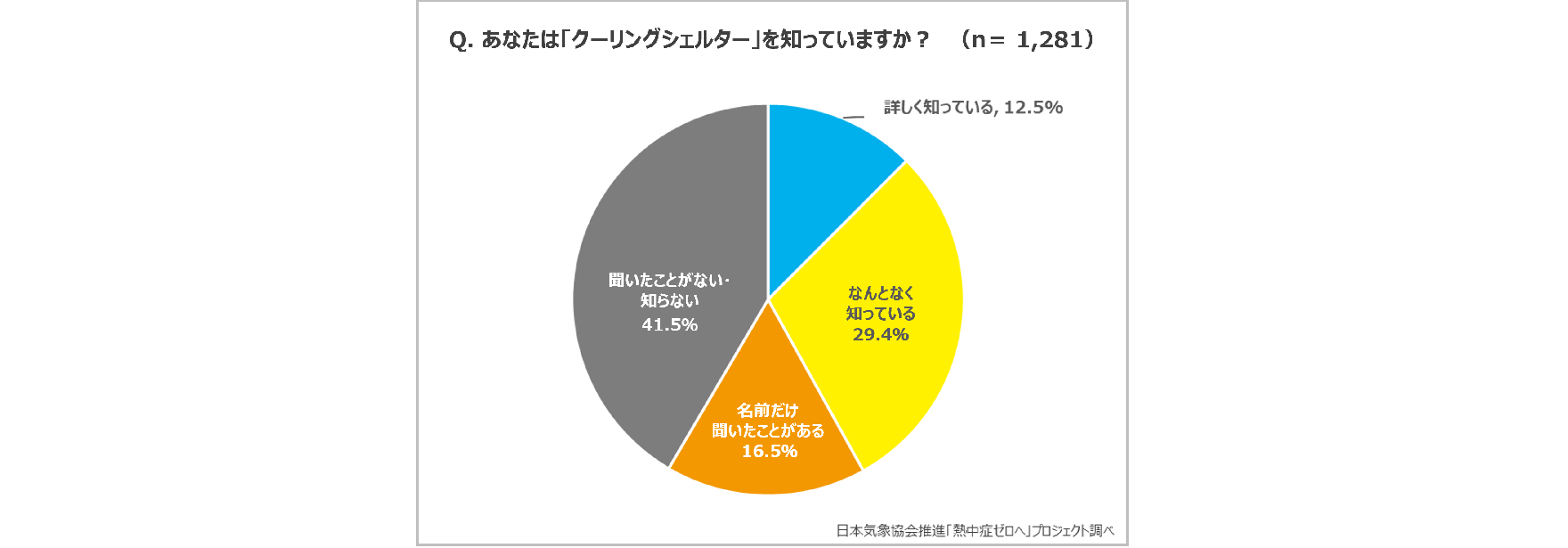

- 「クーリングシェルター」を知っている人は約58%、昨年より約8%増加

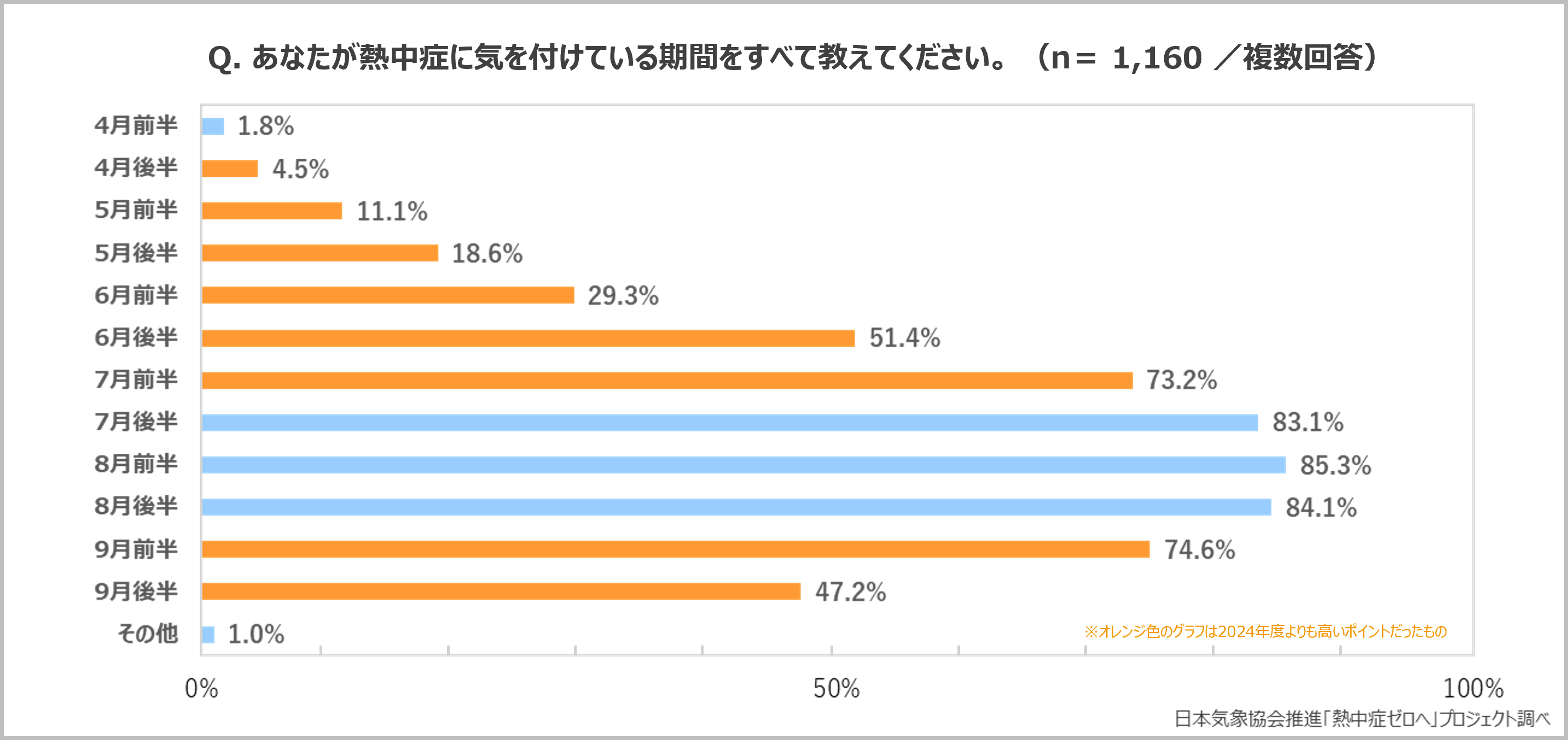

- 熱中症に気を付けている期間について、「6月後半」と回答した人は約51%と昨年より約10%増加 暑さへの注意が早まる反面、4月から5月はいずれも20%以下と意識が低く、早期の呼びかけが課題

2025年夏(6月から8月)の平均気温は統計開始以降で最も高く、これまでの最も高い記録だった2023年と2024年を大幅に上回り、記録的な高温となりました。6月から8月に全国のアメダス地点で観測された猛暑日(最高気温35℃以上)地点の積算は9,385地点で、2010年以降で最多を更新しました。さらに最高気温40℃以上を観測した地点の積算は30地点とこちらも過去最多となりました。8月5日には群馬県伊勢崎市で最高気温41.8℃と、国内の歴代最高気温を観測するなど、これまでの最高気温を更新した地点が続出しました。また、今年は6月後半から猛暑日が続出し、9月にかけても厳しい残暑が続いたため、5月から9月の全国の熱中症による救急搬送者数※は100,510人(昨年より2,932人増加)と、2008年の調査開始以降で最も多く、初めて10万人を超えました。

※参照:総務省消防庁(https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/items/r7/heatstroke_nenpou_r7.pdf)

【87.7%の人が、例年よりも暑くなったと実感】

ここ2年程度の暑さについて、どのような変化を感じるか聞いたところ、「例年よりかなり暑い(70.3%)」「例年より少し暑い(17.4%)」と87.7%の人が例年より暑いと感じていました。特に「例年よりかなり暑い」と回答した方は、昨年より4.2%増加していました。多くの人が近年の暑さを実感していると考えられます。

【「熱中症」の認知度は92%以上、「暑熱順化」の認知度は約51%】

「熱中症」という言葉を知っているか聞いたところ、「詳しく知っている(55.1%)」「なんとなく知っている(37.8%)」と回答した人は92.9%で、全体の9割以上と高い認知度となりました。

「暑熱順化」を知っているか聞いたところ、「詳しく知っている(9.9%)」「なんとなく知っている(27.1%)」「名前だけ聞いたことがある(14.1%)」と、51.1%の人が認知していました。また、「聞いたことがない・知らない」と回答した人は一昨年から減少傾向にあり、2023年度には65.1%、2024年度は57.6%、今年は48.9%で、「暑熱順化」という言葉が一般に浸透し始めていることが伺えます。

【「熱中症警戒アラート」の認知度は約94%、「WBGT」の認知度は約33%にとどまる】

「熱中症警戒アラート」を知っているか聞いたところ、「詳しく知っている(29.4%)」「なんとなく知っている(50.5%)」「名前だけ聞いたことがある(13.9%)」と回答した人は93.8%で、全体の9割と高い認知度となりました。

一方、「WBGT」を知っているか聞いたところ、「詳しく知っている(7.7%)」「なんとなく知っている(15.6%)」「名前だけ聞いたことがある(9.8%)」と、認知度は33.1%にとどまりました。

連日の暑さで「熱中症警戒アラート」に関する報道を目にする機会は増えましたが、発表基準として用いられている「WBGT」への認知度はいまだに低く、意味や数値の見方を含めた理解促進が課題となりました。

【「クーリングシェルター」の認知度は約60% 認知度が拡大】

「クーリングシェルター」を知っているか聞いたところ、「詳しく知っている(12.5%)」「なんとなく知っている(29.4%)」「名前だけ聞いたことがある(16.5%)」と回答した人は58.4%で、半数以上の方に認知されていました。昨年と比べて7.6%増加しており、各種メディアを通じた情報が一般生活者に届いていると考えられます。

【熱中症対策の実践率が上昇】

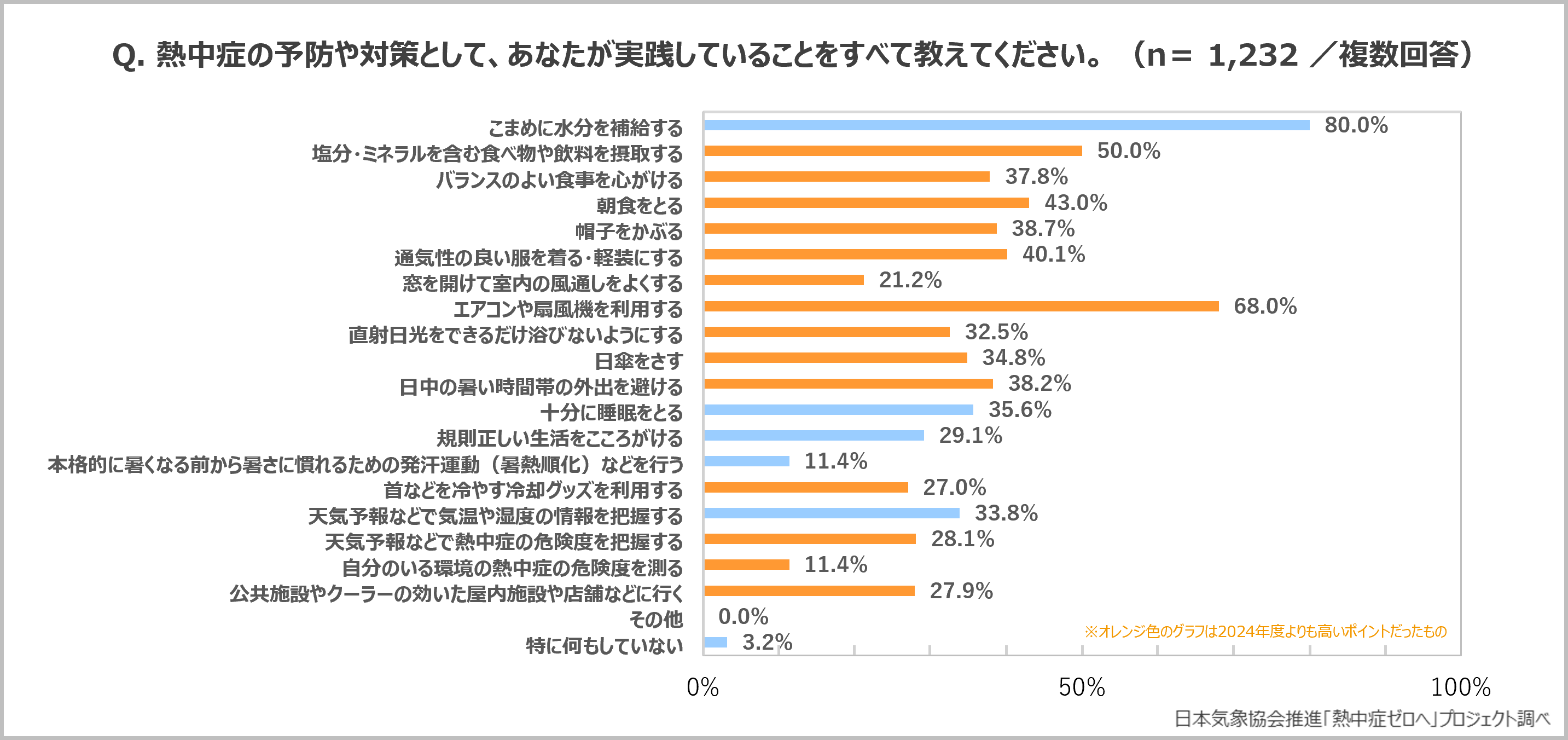

熱中症の予防や対策として実践していることを聞いたところ、「こまめに水分を補給する(80.0%)」「エアコンや扇風機を利用する(68.0%)」「塩分・ミネラルを含む食べ物や飲料を摂取する(50.0%)」が特に高い結果となりました。「直射日光をできるだけ浴びないようにする(32.5%)」「日傘をさす(34.8%)」「日中の暑い時間帯の外出を避ける(38.2%)」など、日光を直接肌に当てない対策も広く実践されています。また「天気予報などで熱中症の危険度を把握する」など、気象情報を参考に対策を行う人も増えています。

【4月から5月の熱中症への意識は20%以下 まだまだ低い】

熱中症に気を付けている期間を聞いたところ、7割以上が7月前半から9月前半まで熱中症に気を付けていると回答しました。また、項目単体では「6月後半」と回答した人が51.4%と昨年より9.7%増加し、熱中症への注意時期が早まっていることがわかりました。一方、4月前半から5月後半の早期段階から気を付けている人は、昨年に引き続き20%以下と少数でした。体が暑さに慣れていない時期は熱中症に特に注意が必要なため、春頃からの暑熱順化の呼びかけが求められます。

今回の調査結果を受けて、「熱中症ゼロへ」プロジェクトでは、2026年も暑くなる前からの備えとして、暑熱順化や日々の生活の中で取り入れやすい暑さ対策を発信するとともに、積極的な熱中症対策行動のきっかけとなる情報を発信していきます。

● 熱中症に関する意識調査 調査概要

【調査対象】東京都・大阪府・福岡県・愛知県・宮城県の20歳以上の男女

【サンプル数】1,337名(東京都271名・大阪府261名・福岡県274名・愛知県269名・宮城県262名)

【調査方法】インターネットアンケート

【調査時期】2025年9月

※調査結果は、端数処理のため合計しても必ずしも100%とはならない場合があります。

■「熱中症ゼロへ」プロジェクトとは

熱中症にかかる方を減らし、亡くなってしまう方をゼロにすることを目指して、一般財団法人 日本気象協会が推進するプロジェクトです。2013年夏のプロジェクト発足以来、熱中症の発生に大きな影響を与える気象情報の発信を核に、熱中症に関する正しい知識と対策をより多くの方に知ってもらう活動を展開してきました。活動13年目となる2025年は「熱中症は未然に防げる気象災害」をテーマに、熱中症の予防啓発活動を実践しました。激甚化する暑さや熱中症への防災意識を高め、さまざまな働き方や生活に合わせて、暑さに備えるための情報発信を強化しました。

■一般財団法人 日本気象協会について

日本気象協会は、民間気象コンサルティング企業の先駆けとして1950年に誕生しました。防災・減災や洋上風力発電の分野以外でも、気象データを活用した商品需要予測や電力需要予測、気候変動対策などのコンサルティングを通じ、気象データのビジネスでの利活用を提案しつづけています。所属する気象予報士の数は370人を超え、日本最大級の規模を誇る気象の専門家集団として企業のESG投資やSDGs活動への支援も積極的に展開中です。

- 「熱中症ゼロへ」のロゴマークは日本気象協会の登録商標です。

- 本リリースの情報を使用される際は 出典:日本気象協会推進「熱中症ゼロへ」プロジェクト と記載してください。

PDFダウンロード: 【熱中症ゼロへ】第13回熱中症に関する意識調査