農業従事者の方々の行動計画を支援する気象情報アプリを、日本気象協会と共に提供していきたい。

長引く猛暑や局地的な豪雨など、近年の厳しい気象環境は私たちの食卓を支えている農業の現場を直撃しています。加えて、人材不足や資材価格高騰、後継者問題や新しい販路の創出など農業経営を取り巻く課題は山積しており、そうした中でどのように安定経営を続けていくかは、これからの農業ひいてはこれからの日本の食生活にも繋がる大きなテーマです。

こうした課題に対して、栽培から経営、事業展開まで「情報」を切り口にサポートを提供しているのが、農林中央金庫(以下:農林中金)グループの株式会社AgriweB(アグリウェブ)。農業従事者向けポータルサイト「AgriweB」を展開しており、日本気象協会はこのサービスのひとつである「気象情報アプリ」で連携しています。今回は、代表取締役COOの竹谷悠佑さんに、AgriweBが目指しているものや「気象情報アプリ」における協業の背景・狙いについてお伺いしました。

農業従事者が直面する“一歩先の課題”を提起する

――まずは、農業従事者向けポータルサイト「AgriweB」の成り立ちについて教えて下さい。

竹谷さん:AgriweBは、2016年から提供を開始した農林中金の「農業経営相談ウェブシステム」を前身としています。当時は農業従事者の皆さんからの経営相談をウェブ上で実現するという機能を提供していたのですが、実際のところあまり利用は多くありませんでした。農業従事者の皆さんの「何が自分にとっての経営課題なのか」という根源的な悩みを読み取るプロセスが抜けていたことが主な要因と考えています。

このようなサービス上の課題を踏まえて、2019年に大規模なリニューアルに取り組みました。リニューアルの狙いは、「農業従事者の方が自分の経営課題に気づき、成長のヒントを得られる場にする」というもの。様々なビジネス領域の専門家の協力を得て、農業の課題とポテンシャルを起点とする幅広いテーマの記事コンテンツを拡充させていきました。

そして新たな狙いでサービスを拡充していくなかで確立したのが「あなたの農業ビジネスのプランニングをサポートする情報の提供」というコンセプトです。農業に関する情報を提供するサービスは世の中に数多くありますが、私たちはこのコンセプトに強い自信を持っています。当時、私は農林中金で様々な業界のリサーチと企業への提案を行っていたこともあり、農業をビジネスと捉えてそのポテンシャルを最大化する視点を持ちながら、専門家との対話や農業従事者のサイト閲覧履歴等から“本当に求められる情報はなにか”を分析し、コンテンツの品質改善を繰り返すというマーケットインの視点で取組みました。それを体現するのがこのコンセプトで、この地道な営みこそが多くの方から共感を得るに至った理由だと考えています。

――コンテンツ作りでこだわっていた点はどのようなものなのでしょうか?

竹谷さん:もちろん農業従事者の方の“今の課題”を踏まえた情報提供も大事なのですが、こだわったのは、“これから先に農業界が解決しなきゃいけない社会課題ってなんだろう”という観点から企画を考えていった点ですね。そういう“1歩先の課題”とそれを解決する“農業のポテンシャル”を提起することで、皆さんに“これから先”のプランニングのヒントを得ていだだくという点も大事にしていたところです。“数年後に読んでも新しい気づきがある”、そんなコンテンツを目指して編集に取り組んでいます。

経済や政策など農業を取り巻く社会環境が変化すると、取り組むべき課題も大きく変わっていきます。数年前に掲載して当時はあまり読まれなかった古いコンテンツが、そういう環境変化に応じて急に注目されたりすることがあるので、1歩先の課題を先取りしたコンテンツを積極的に展開してきたことは、編集ポリシーとコンセプトが間違ってなかったんだという確信につながっています。

農業ビジネスの“風を読む”、「気象情報アプリ」はこうして誕生した

――さまざまなコンテンツを展開していくなかで、気象に関するコンテンツへのニーズは高かったのでしょうか?

竹谷さん:人気コンテンツには季節性があるのですが、3月から夏場くらいまでは栽培関連のコンテンツへのニーズが高まり、秋から翌年の確定申告の時期までは経営関連のコンテンツへのニーズが高まります。一方で、気象関連のコンテンツは年間を通して人気がありますね。

――それだけ、農業従事者の皆さんにとって気象情報が重要ということですね。

竹谷さん:そうですね。特に昨今の気候変動が農業に与えるインパクトは凄まじく、実際に農家の方から「仲間がみんな農業を辞めてしまった」「もう農業が続けられない」という悲痛な声が寄せられています。気象が農業に与える影響はそれほど大きいですし、「AgriweBになんとかサポートしてほしい」という声は非常に切迫したものとして受け止めています。

昨今の気候変動は“適地適作”の考えにも大きな影響を与えていますし、これまで栽培できていた作物の品質維持が難しくなったり、栽培を断念して別の作物に切り替えたりすることも余儀なくされています。病害虫の発生や雑草の分布にも影響し、被害は深刻化しています。非常に厳しい状況であることに変わりはありませんが、これまで栽培できなかった作物にチャレンジされている事例もあるので、気候変動にどのようにフィットしていくか、先回ってリスクに対処できるかが、農業従事者にとって大きな課題になっていますね。

――それほどのニーズがあるなかで、私たち日本気象協会との連携で誕生した「気象情報アプリ」が企画された経緯について教えて下さい。

竹谷さん:以前から温めていたアイデアの中で、まず実現したいと思っていたのが気象情報に関するサービスでした。ただ、世の中に天気予報アプリは多数あり、それらは主に“生活”視点となっていることから、AgriweB独自の視点で「農業経営・農業ビジネスのプランニングに役立つ気象アプリとは何か」を考えていきました。つまり、気象情報を踏まえて「こういう行動をすると農業経営が円滑に推進できる」ということがわかるサービスにしようと考えたのです。

例えば、1ヶ月後の収穫時期に雨が続くことか予報されていれば、それを見越して収穫作業のための従業員を集めておくことができる。半月先にものすごい強風が来ることが予報されていれば、被害を最小限にするために温室ハウスのメンテナンスをして事前の準備ができる。販売や栽培の観点からも、気象予測に紐づく多角的な対策コメントを参考にして良い行動ができる。このように気象予報を農業従事者の行動計画に役立てられる仕組みにして、“農業ビジネスのリスクとチャンスの風を読む”というコンセプトを打ち出したのです。

――とても農業従事者に寄り添ったコンセプトですね。

竹谷さん:しかし、このコンセプトが実際に農業従事者の求めているものなのかは、この段階ではわかりません。そこで、アプリの具体的なアイデアをまとめた企画書を作って、農業従事者の方や農業に興味のある方にアンケートを取りました。

もちろん、「既存の気象情報アプリで十分」という意見もありましたし、「天気予報なんてどうせ当たらない」という厳しい意見も寄せられました。ただ一方で、そういう意見の方はベテランと言える農業者の方に多く、そういう方は“自分自身”でさまざまな情報を収集しそれを駆使して行動計画を立てられるというだけで、このアイデア自体は農業従事者の方が解決したい課題にマッチしていて、サービスの方向性も一致していると考えました。つまり、AgriweBのポリシーでもある“一歩先の課題を読み解く”ということに価値を感じている方は、気象に紐づくこれから先の農業ビジネスの課題を理解したいという方であり、次の行動に役立つような情報が欲しいという方です。それを自己完結できるのか、それともサポートを必要としているのかという違いはありつつも、サービスのコンセプトについては多くの方から共感が得られたと感じています。

このアンケートを通じて、改めてAgriweBが守るべき価値を再認識することができました。現代社会はニーズも多様化し、ひとつのサービスで世の中のあらゆるニーズを叶えることはできません。しかし“気象と農業をかけ合わせたノウハウや課題を可視化する”という点に価値(ニーズ)を感じてくださっている方もたくさんいる。こうした具体的なニーズに応えるサービスを提供していくことが重要だと考えています。

――この気象情報アプリはAgriweBのブラウザやアプリとは別のスマホアプリとして開発されました。これにはなにか理由があるのでしょうか?

竹谷さん:まず、AgriweBの既存システムに刻々と変化するピンポイントの気象情報を組み込むのが難しかったという理由があります。AgriweBではユーザーの位置情報や詳細な住所情報を取得しておらず、農業従事者のいる場所(農地など)に合わせてピンポイントで気象情報を届けるというのが難しい。加えて、気象情報をどのように加工して農業ビジネスに役立つ情報や事業計画の立案に繋がる情報に変換していくかのノウハウも気象データを扱ったことのないAgriweBでは十分ではありませんでした。こうした悩みに直面していたところ紹介されたのが、日本気象協会さんだったのです。

すると、実は日本気象協会さんでも「biz tenki(ビズテンキ)」というビジネスのアクションプラン検討に役立つ気象情報アプリの具体的な構想を推進されていたところで、「ぜひ連携させていただければ」とお話を進めさせていただきました。

農業の知見と気象の知見の掛け合わせで生まれた化学反応

――AgriweBと日本気象協会の共同開発はどのように進められていったのでしょうか?

竹谷さん:私たちの持つ農業ビジネスの知見と日本気象協会さんの気象に関する知見が掛け合わさることで、社会にインパクトのある価値を一緒に生み出せるのではないかという思いでアイデアの具体化を進めていきました。

日本気象協会さんからは、これまでの気象情報のノウハウを元にさまざまな機能をご提案いただきました。それに対して私たちは農業視点で考え、実際に農業従事者の方にお話もお伺いしながら、どのような機能が農業の現場で受け入れられるかを検討していきました。実際に農業従事者の方にインタビューしてみると、多くの農業従事者に共通してニーズがあるものや、誰もが欲しい機能ではないけれどベテラン農家の方にも使っていただけそうな機能もあったり、色々な可能性が見えてきました。まずは多くの方に受け入れられる機能から実装していき、機能拡充をしていく方向で開発していきました。

――気象情報アプリのリリースから1年ほどが経ちますが、これまでの反響などはいかがでしょうか?

竹谷さん:実は、気象情報アプリのリリースから1年ほどは、“質を高める期間”と位置付けて積極的な広報活動は行ってきませんでした。ユーザーが自然増していくなかで、実際に農業従事者の方々に使っていただける機能はなにか、評価していただける機能はなにか、どれくらいのペースで自然増していきどれくらいの離脱率があるのかを検証していく期間としたのです。

一方で、この1年の間に新機能もリリースしていて、そのひとつが「積算気温予想機能」というものです。積算気温の実績とこの先の気象予報を踏まえて、“あとどれくらいで作物が実をつけるか”等を精度高く予想できる機能で、これにより収穫時期の予測や人員確保などの行動計画に役立てることができ、経営リソースの最適化につながります。“気象×農業”という観点のオリジナリティのある機能なのではないかと思います。

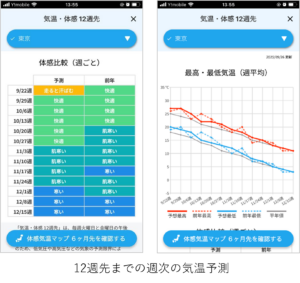

実際に利用いただいた農業従事者の方からは、さまざまな感想が寄せられていますが、そのなかでも評価いただいているのが「長期予報」ですね。30日先までの日別や12週先までの週次の気温予測、6か月先までの体感予報がそなわっているので、中長期的な行動計画の立案に非常に役立っているという声をいただいています。AgriweBに掲載しているコラムでも、長期の気象の展望に関するコンテンツは非常に好評で、参考になるという意見をいただいていますね。

また、興味深いところでは、アプリに農地の位置情報を“5地点”登録できる機能が大変好評いただいています。農業の世界で大規模化が進んでいるというのはよく耳にするところですが、若い農家や地域で活躍している農家が農業を引退された農家の農地を引き継いで大規模化しているという側面があります。一般的な大規模化のイメージは農地が円状に広がっていくものだと思いますが、実際にはひとつの地域のなかで数キロ離れた場所に飛び地のようにあちこちに農地があるような状況もあります。山間部など地域によっては1キロ離れただけで気温や気象状況が大きく変わりますので、農地の位置情報が“5地点”登録できると、1キロメッシュの精度で散在している農地それぞれの天気予報が確認できる。とても便利な機能だというお声をいただいています。

こうして、1年間の検証と機能拡充を踏まえて、現在は本格的なマーケティング活動に着手したところです。結果的に、アプリの定着率は着実に上がっていますし、無料期間での解約率も如実に減少しています。“お金を払ってでも農業従事者向けの本格的な機能を活用したい”というニーズが、ユーザー数の増加にも表れていると感じています。

農業従事者の「判断」をサポートできるサービスに

――最後に、今後の展望と日本気象協会への期待をお聞かせください。

竹谷さん:日本気象協会さんと一緒に作り上げたこの「気象情報アプリ」は、究極的にはアプリを開くだけで気象環境の変化やこれからの課題が把握でき、栽培計画や行動計画の最適化もできるような、“近い未来のあなたと、遠い未来のあなたに役立つ行動計画を策定する”サービスになっていければと考えています。現状では、農業従事者の方々は気象情報を読み取って自分で考え判断して行動計画を立てていますが、このなかにある「判断」の部分も私たちがノウハウとして提供できれば、とくに農業歴の浅い農業従事者にとって強力なサポート役になります。日本気象協会さんのお力添えをいただきながら、移ろう天気とともに歩む日本の農業の未来に、一筋の光を照らす存在となれるよう、これからもAgriweBは挑戦を重ねて参ります。