- ホーム

- ニュース

- 「局地的大雨による市街地水害リスク増大への適応」に関する出前授業を 日本気象協会が京都府宇治市にある2つの中学校にて開催 ~環境省「気候変動適応における広域アクションプラン策定事業」の一環として~

ニュース

「局地的大雨による市街地水害リスク増大への適応」に関する出前授業を 日本気象協会が京都府宇治市にある2つの中学校にて開催 ~環境省「気候変動適応における広域アクションプラン策定事業」の一環として~

2022.07.15

プレスリリース

一般財団法人 日本気象協会(本社:東京都豊島区、理事長:長田 太、以下「日本気象協会」)は、環境省が令和2年度から4年度の予定で実施する「気候変動適応における広域アクションプラン策定事業」(以下「本事業」)の分科会「局地的大雨による市街地水害リスク増大への適応(通称:ゲリラ豪雨対策分科会)」(以下「分科会」)へ参画しています。

分科会事業の一環として7月15日(金)に初めて、京都府宇治市の宇治市立南宇治中学校ならびに宇治市立黄檗中学校にて豪雨情報活用の出前授業を開催します。

【本事業について】

気候変動適応法に基づく広域協議会に分科会(2~3分科会/ブロック)を設け、地方公共団体の境界を越えた適応課題等関係者の連携が必要な課題や共通の課題等について検討します。また広域アクションプランを策定し、各地域ブロックにおける構成員の連携による適応策の実施や地域気候変動適応計画への組込みを目指します。

詳細(環境省のウェブサイトへ遷移します)https://kinki.env.go.jp/資料2_【説明資料】R2広域アクション_0924%20.pdf

【出前授業について】

日本気象協会が参画している分科会での課題として、局地的大雨(いわゆる「ゲリラ豪雨」)への備えが未整備であることがあげられます。台風や低気圧のような大規模な現象と比較して、局地的大雨は事前の予測が難しい状況です。しかし、局地的大雨になりかねない豪雨の状況を監視することで災害への備えができるようになることから、日本気象協会では豪雨の監視方法を知り対策を実践する手順を学ぶ機会を提供することが大切であると考えました。

中学生は豪雨に関する関連情報の特性・活用方法を理解できる年代であり、将来的な局地的大雨の激甚化への対応や地域社会での連携の中心的役割を担う年代であることから、中学校にてモニター機器の設置ならびに出前授業を実施することとなりました。出前授業を含めた本事業の実証期間は2022年7月から9月となります。

なお、南宇治中学校と黄檗中学校はそれぞれ立候補いただき、出前授業に参加いただきます。

■モニター機器設置の様子

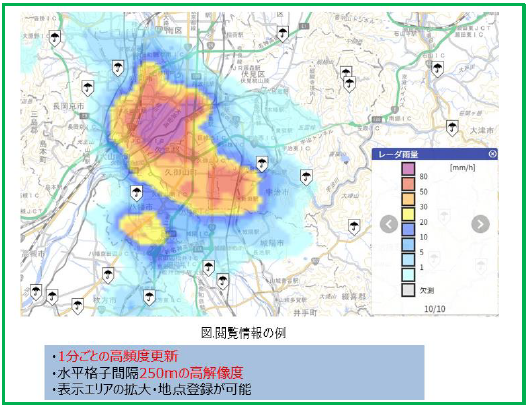

■モニターできる情報(イメージ)

※出典:国土交通省 川の防災情報ホームページ(https://www.river.go.jp/)

■出前授業講師

京都大学の中北英一教授(水文気象災害が専門)と、香川大学の竹之内健介准教授(災害リスクコミュニケーションが専門)による防災教育・情報活用の指導 ※1時限の授業を開催

■出前授業開催日

2022年7月15日(金)

【日本気象協会 関西支社から】

日本気象協会関西支社では、環境省近畿地方環境事務所が令和2年度から3か年に渡って実施する「気候変動適応における広域アクションプラン策定事業」にて分科会「局地的大雨による市街地水害リスク増大への適応(ゲリラ豪雨対策分科会)」へ参画しています。この分科会では、将来的な気候変動の影響に伴うゲリラ豪雨の激甚化(高頻度化及び最大降雨強度の上昇)に関する影響調査や対応策(適応アクションプラン)の検討を行ってきました。

分科会の最終年度となる今年度は、適応アクションの1つである「豪雨情報の有効活用検討」の一環として宇治市の中学校における実証を、ゲリラ豪雨が多く発生すると予測される7月から9月にかけて予定しています。実証は中学校に大型モニターを設置し、中学生にゲリラ豪雨の観察・記録を行っていただきます。日本気象協会関西支社では、分科会座長の京都大学中北英一教授ならびに副座長の香川大学竹之内健介准教授とともに実証のための授業や支援を行っていきます。

宇治市では2012年8月14日に大雨による被害が出ています。本授業を通じて中学生の皆さんに豪雨に対する理解を深めていただきたいと考えています。

以上