ニュース

(気候変動コンサルティングレポートVol.4) 環境省「気候変動影響評価報告書」を 企業の気候変動戦略に活用する

2021.05.20

レポート

企業が事業を進めていく中で、気候変動による影響への対応の重要性が高くなっています。このような中で、2020年12月に環境省は「気候変動影響評価報告書」を公表しました。この報告書は、気候変動による影響とその評価について、最新の科学的な知見の収集や分析をまとめたものです。この中で、企業活動に関連する「産業・経済活動」の影響評価が充実してきており、その重大性、緊急性、確信度の評価が高まってきたことが報告されました。

今回のプロフェッショナルパートナーズレポートでは、「気候変動影響評価報告書」を企業への影響の観点から紹介します。また、企業向けの気候変動コンサルティングを展開する日本気象協会が、企業が気候変動による影響を評価する際に、この報告書をどのように活用できるかを読み解きます。

Ⅰ. 5年ぶりの改訂。新しくなった「気候変動影響評価報告書」

気候変動影響評価報告書は、気候変動適応法※1第10条に基づいて5年ごとに環境省が作成しています。2015年に1回目の報告書が作成され、今回、初めて改訂されました。このレポートでは、1回目の報告書を「2015年報告書」といい、改定された報告書を「2020年報告書」と呼ぶこととします。

気候変動影響評価報告書(総説)(2020年12月、環境省)

気候変動影響評価報告書(詳細)(2020年12月、環境省)

※気候変動影響評価報告書の公表について(環境省 報道発表資料)

https://www.env.go.jp/press/108790.html

この報告書は、地方公共団体だけでなく、企業が気候変動影響を把握し、適応策に活用することを想定して作成されています。最新の科学的知見の分析結果をもとに、各分野の気候変動影響、観測結果と将来予測、影響評価に関する今後の課題や、政府の取組などをまとめています。企業が、気象災害やTCFD※2提言への対応などを背景として気候変動対策を推進する中で、その取り組みをさらに充実させ、企業経営を左右する大変重要な情報が含まれています。

Ⅱ.「特に重大な影響」が全体の69%。「産業・経済活動」でも様々な影響

気候変動影響評価報告書での影響評価は、中央環境審議会地球観測部会気候変動影響等小委員会及び5つの分野別WGでの議論とともに、1261件の文献などを参考に取り纏められました。2020年報告書で参考にした文献数は、2015年報告書の約2.5倍におよんでいます。また、評価手法は、「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書」の主要なリスクの特定の考え方、英国の気候変動リスク評価(CCRA: Climate Change Risk Assessment)などの諸外国の事例におけるリスク評価の考え方を参考にしています。

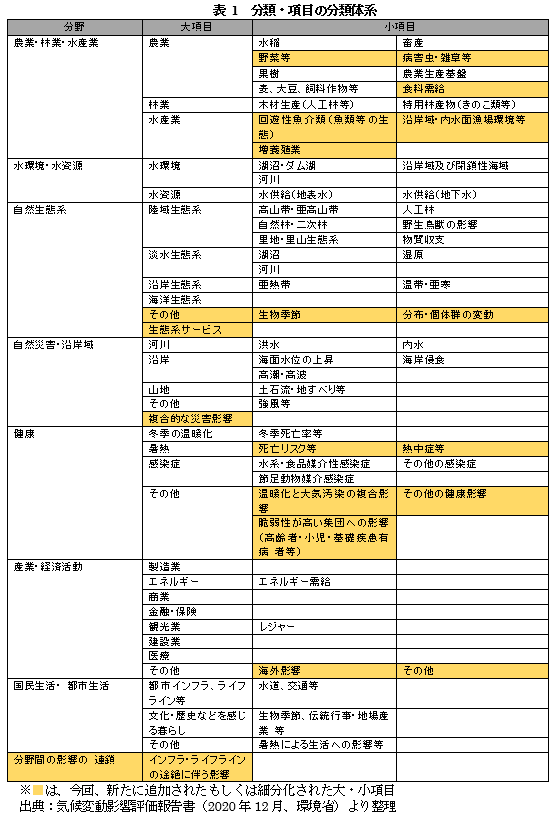

気候変動の影響評価は、表 1に示すとおり、民間企業の活動に関連する「産業・経済活動」などを含む全7分野71項目と多岐にわたっています。7分野は、農業・林業・水産業、水環境・水資源、自然生態系、自然災害・沿岸域、健康、産業・経済活動、国民生活・都市生活で、2020年報告書から「分野間の影響の連鎖」についても評価されるようになりました。また、表 1に示すように、項目の細分化が行われ、より詳細な情報が入手できるようになりました。

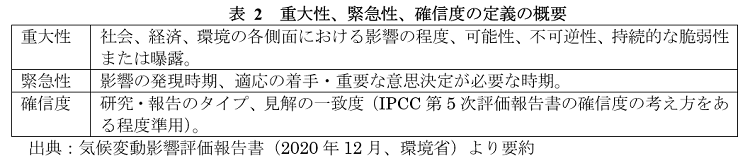

これらの項目について、それぞれ、将来の気候変動による影響を「重大性」、「緊急性」、「確信度」により評価しています。3つの指標の定義の概要を表 2に示します。なお、「緊急性」を評価する尺度は、影響の発現時期と適応の着手・重要な意思決定が必要な時期で評価しています。このうち影響の発現時期は、2015年報告書と評価が異なっている点に注意が必要です。2015年報告書では、2030年頃までに発現する可能性のある影響までを「緊急性は中程度」と評価していました。2020年報告書では、 21 世紀半ばまでに発現する可能性のある影響も 「緊急性は中程度」と評価しており、「緊急性は中程度」と評価される範囲が広くなっています。

■ 評価結果の概要

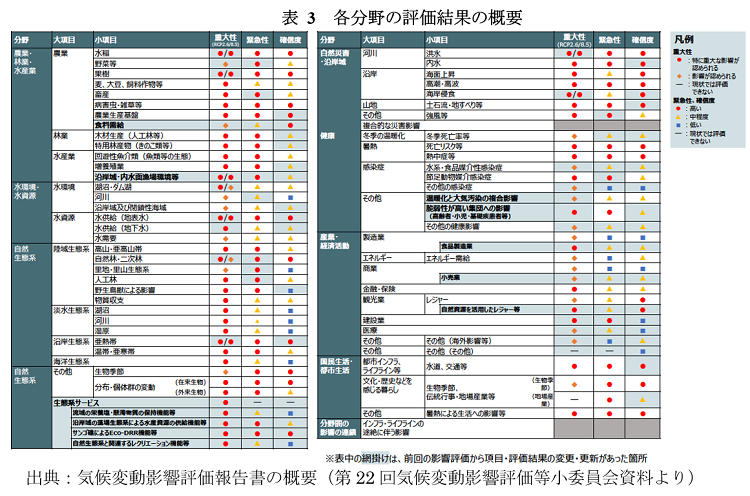

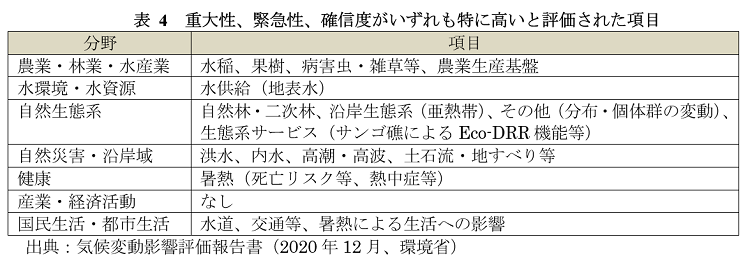

評価結果の概要を表 3に示します。全7分野71項目のうち、「特に重大な影響が認められる」と評価された項目は49 項目で、全体の69%に達しています。「緊急性が高い」と評価された項目は38 項目(54%)です。重大性と緊急性がともに高いと評価された項目は33 項目(46%)です。逆に、重大性や緊急性の評価が低い項目の数は少ない結果となっています。重大性、緊急性、確信度がいずれも特に高いと評価された項目を表 4に示します。

これらの結果から、気候変動の影響は非常に広範な分野にわたっており、重大で緊急性が高くなっていることがわかります。

■ 産業・経済活動への影響

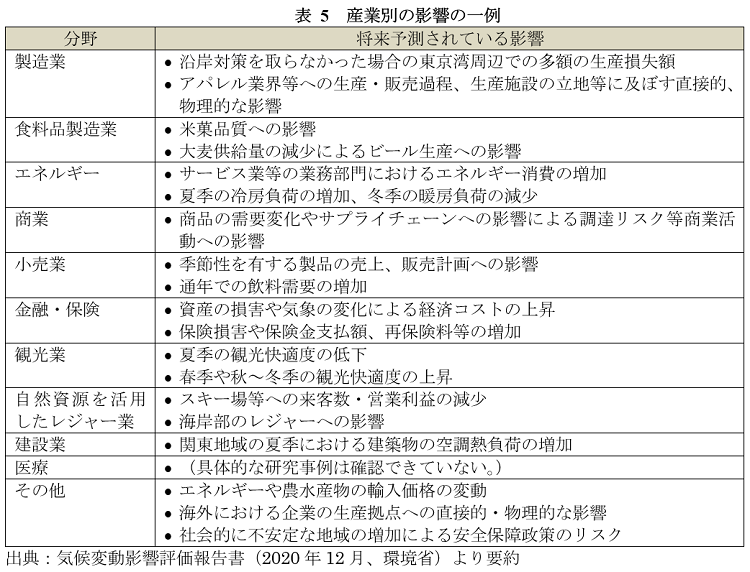

産業・経済活動では、11の小項目(製造業、食料品製造業、エネルギー、商業、小売業、金融・保険、観光業、自然資源を活用したレジャー業、建設業、医療、その他)について評価されています(表5)。多くの業種で気候変動の影響が予測されていますが、「特に重大な影響が認められる」と評価されているのは、食料品製造業、金融・保険、自然資源を活用したレジャー業、建設業です。一方、産業・経済活動のほとんどの項目で、重大性、緊急性、確信度の評価が上がっていることは、注目すべきことです。

なお、産業・経済活動に関しては研究事例が少なく、確信度など評価が十分でない可能性があり、更なる研究・調査の推進が必要とされています。

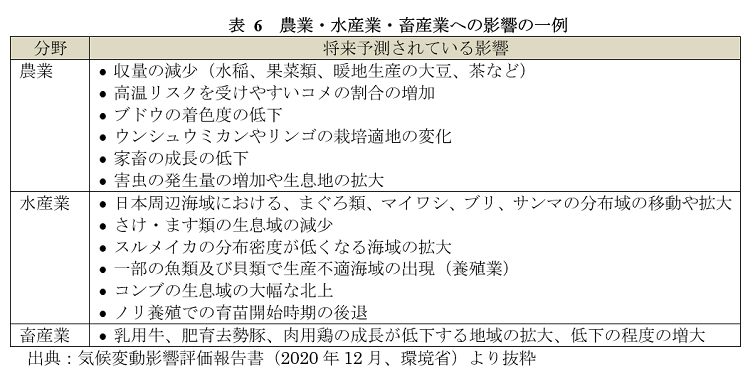

産業・経済活動は、重大性、緊急性、確信度がいずれも特に高いと評価された項目はありませんでした。しかし、例えば、食料品製造業は、農産物を原料として扱っており、関連する「農業・林業・水産業」の分野は、重大性、緊急性、確信度がいずれも特に高いと評価されています。この影響を表 6に整理しました。このように、食料品製造業では、関連する農業で気候変動の影響を大きく受けるため、間接的に自社の企業活動へも影響する可能性が高くなることがわかります。

気候変動影響を調べるときには、自社の属する産業分野を調べるだけでなく、原料、自社施設の立地場所、物流など企業活動のプロセスに関連する分野の影響についても把握しておくことが必要です。そこで、次の節では、複数分野が関連する食料品製造業を事例に、気候変動影響評価報告書の具体的な活用例を整理していきます。

Ⅲ.気候変動による影響を評価し、企業の気候変動戦略に生かす

それでは、企業が自らの事業活動への気候変動の影響を評価する際に、気候変動影響評価報告書をどのように活用できるでしょうか?企業の視点で報告書を読み解きます。

頻発する極端な気象現象への対応や、TCFD対応などを背景に、企業による気候変動の評価と取組が急速に進んでいます。しかし、気候変動の企業活動への影響を評価する「気候変動予測情報」や「影響評価結果」は国内外に数多く存在するため、いざ、検討を始めてみると、どの予測を用いるべきか、いつの評価を使うべきかなど、多くの疑問にぶつかります。このような中で、日本の気候変動影響に関する科学的な知見を集約した「気候変動影響評価報告書」は、企業が気候変動影響を概観し、評価や対策を検討する上で、重要な検討・判断材料になります。企業の気候変動影響の評価において、以下のような観点から活用できます。

①事業活動全般への気候変動影響の整理と重要度の評価

②農作物等の適地の検討材料(リスクとチャンスの把握)

③特定の活動への詳細な気候変動影響の把握

ここでは、食料品製造企業を事例に、①と②について、この報告書の活用方法を整理しました。

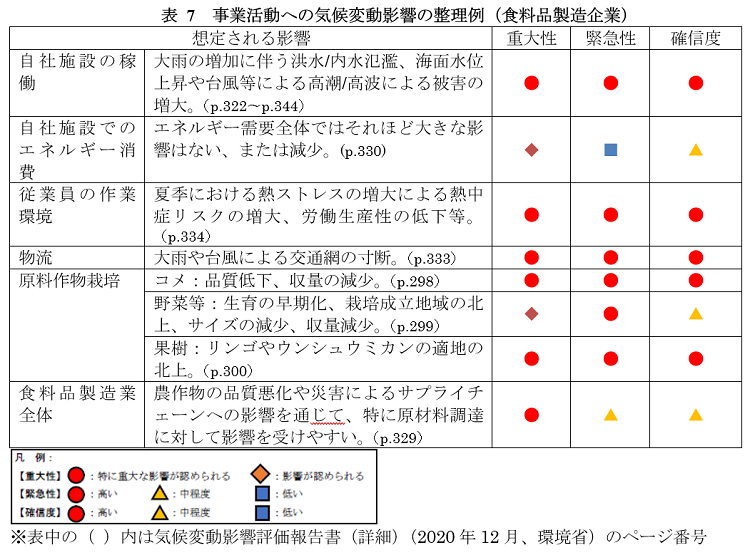

①事業活動全般への気候変動影響の整理と重要度の評価

まず、自社施設の稼働、物流、原料作物栽培などの事業活動のプロセスを挙げて、各プロセスへの「想定される影響」を「気候変動影響評価報告書(詳細)」から表 7の左欄のように整理します。これによって、事業活動全般への気候変動影響を概観することができます。次に、それぞれの「想定される影響」の「重大性」、「緊急性」、「確信度」を、「気候変動影響評価報告書(詳細)」から抽出します。このように整理することで、事業活動全般への気候変動影響を概観し、重要性が高く、さらに評価を深めるべきプロセスを特定することができます。

②農作物等の適地の検討材料(リスクとチャンスの把握)

この報告書には、食料品製造企業にとって非常に重要な農作物への影響について、多くの重要な情報が記載されています。

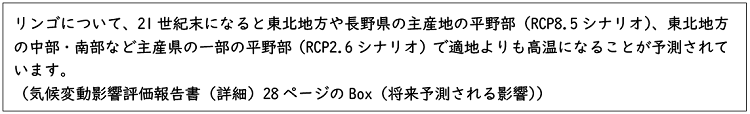

例えば、表 6に示した影響のうち、「農業分野(リンゴの栽培適地の変化)」について詳しく見てみましょう。

リンゴの産地について、「気候変動影響評価報告書」では、つぎのように記載しています。

ここで、RCPシナリオとは、代表濃度経路シナリオ(Representative Concentration Pathways)のことで、RCPに続く数値(ここでは8.5や2.6のこと)は、その値が大きいほど2100年までの温室効果ガス排出が多いことを意味し、将来的な気温上昇量が大きくなることを示します。

一方、北海道はリンゴの適地になることが予測されています。

現在の農地で栽培を長期にわたって継続していく際には、「リスク」の検討材料の一つとして将来の影響の程度を把握することができます。また、リンゴの栽培地を新たに検討する場合には、「チャンス」の観点から、このような結果を一つの参考情報とすることができます。

なお、この報告書の評価内容の活用においては、以下の点に留意する必要があります。

・既存の文献からでは十分に評価できない性質・規模の影響が将来現れる可能性も皆無ではないこと。

・予測に不確実性を伴うこと。

・各分野における影響は必ずしも気候変動のみによって引き起こされるものではないこと。

(「気候変動影響評価報告書」(総説)の42ページより留意点を抜粋)

これらに加えて、この報告書の評価における対象地域や気候シナリオが、自社の評価目的に合致しているかを確認することも重要です。

Ⅳ.気象のプロだからできる、ニーズに応じた気候変動影響評価サービス

気象災害の増加やTCFD提言対応などを背景として企業などでも気候変動対策が推進されている中で、最新の気候変動影響を知ることができる「気候変動影響評価報告書」が改定されました。この最新の情報を踏まえて自社の気候変動影響評価の見直しを図るなど、気候変動影響について一度整理してみてはいかがでしょうか。

気候変動影響の整理において疑問が生じたり、さらに詳細な気候変動影響の調査・解析の必要性が生じたりする場合には、気候変動コンサルティング実績が豊富な日本気象協会にご相談ください。それぞれのニーズに応じた詳細な気候変動影響評価で、企業の気候変動対策の取り組みを支援いたします。

また、気候変動の現状・将来予測・影響評価などに関するセミナーや勉強会も対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

[用語解説]

※1 気候変動適応法:気候変動への適応の推進を目的として2018年12月1日に施行された法律。適応の総合的推進、情報基盤の整備、地域での適応の強化、適応の国際展開などを柱としている。

※2 TCFD:G20の要請を受けて、金融安定理事会(FSB)により気候関連の情報開示及び金融機関の対応方法を検討するため、設立された「気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」の略称。

| 一般財団法人 日本気象協会 環境・エネルギー事業部 環境解析課 小楠 智子(おぐす ともこ) 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 サステイナビリティ学グローバルリーダー養成大学院プログラム 修士課程修了 入社以来、気候変動の影響、適応策の調査等を担当している。 |

|---|

以上