ニュース

(商品需要予測コンサルティングレポートVol.2)「令和」に向けて、平成最後の下半期を振り返る ~暖冬がもたらした需要の変動について~

2019.04.01

レポート

2018年度下半期(10月~3月)は、記録的な暖冬の影響で、鍋具材やカイロなどといった冬物商品の需要が大きく落ち込みました。一方で私たち日本気象協会は、2018年度の暖冬を半年前から予測し、冬物商品を扱う企業へ需要予測情報の提供とコンサルティングを行ってきました。気象の影響を受けやすい商品ほど、気象情報を活用することで無駄な造り過ぎや運び過ぎを減らすことができ、利益を確保することが可能です。また、廃棄ロスや、製造・運搬にともなうCO2の削減は、地球環境の維持につながります。

商品需要予測コンサルティングレポート2回目の今回は、企業の皆さまに、2018年度下半期の天候を振り返り、どのような商品が気象の影響を受けたのかを解説します。「令和」での発展と持続可能な社会の実現のために、気象情報を活用しましょう。

1. 2018年度下半期の天候の特徴

2018年度下半期の市場に大きく影響した天候の特徴を3つのポイントにまとめました。

① 寒冬だった前年から一転しての暖冬

② 早い春の到来

③ 晴れの日が多く乾燥続く

|

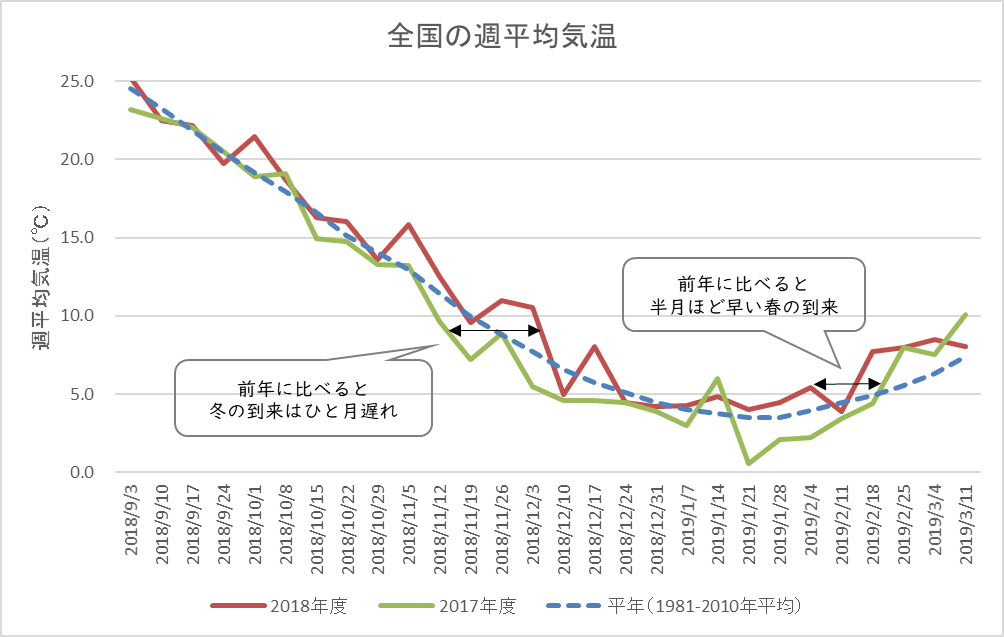

| 図1 全国の週平均気温の推移 |

② 早い春の到来① 寒冬だった前年度から一転しての暖冬

図1は日本気象協会が独自に集計した全国の週平均気温の推移です。

今年度は、平年(1981~2010年平均)と比較して気温が高めに推移し、寒冬だった前年度(2017年度)と比較すると大幅に高い気温で推移しました。

秋の深まりは順調だったものの、冬物需要が本格化するはずの立冬(11月7日)の頃には季節の進みにブレーキがかかり、東京では39年ぶりに「木枯らし一号」が発表されず、札幌では11月20日にようやく初雪が観測され、観測史上1位タイの遅い初雪になるなど、記録的に遅い冬の到来になりました。

11月から12月にかけての気温推移に注目してみると、前年度に比べて季節の進みはひと月ほど遅れていたことが分かります。

その後も、北海道をのぞいて強い寒気の南下はなく、西日本の日本海側では降雪量が平年の7%程度にとどまり、統計史上もっとも雪の少ない冬になりました。

2月初旬には全国で気温が上昇しました。立春(2月4日)には北陸地方で春一番の発表があり、最高気温が東京で19.4℃まで上がるなど、各地で3月並みから4月並みの暖かさになりました。2月4日は中国、四国や東海の一部で、11日には東京都でもスギ花粉の飛散開始が確認されて、花粉シーズンがスタートしました。図1の気温推移をみると、寒かった前年度と比較して半月程早い春の到来になったことが分かります。

③ 晴れの日多く乾燥続く

暖冬の冬は南岸を低気圧が通過しやすく、太平洋側で雨や雪の日が多くなることも多いのですが、今年の冬は低気圧が海上を離れて通過することが多く、全国的に降水量が少なくなりました。

特に1月に東京で乾燥注意報が発表された日数は24日と前年の20日を上回りました。

2. 2018年度下半期の商品需要の特徴

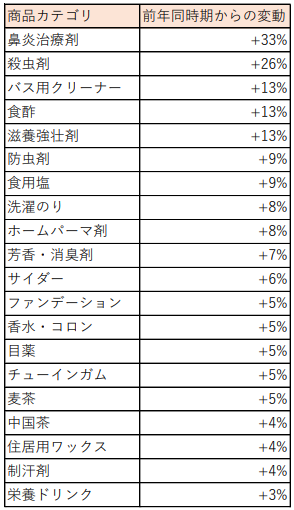

図2 2018年下半期の前年同時期からの売り上げの変動

(前年同時期の売り上げに対する割合・トレンド要因を除く)

| ◆売り上げが伸びた商品 (例年、気温が高いほど売れる商品の中から抽出) |

|

| ◆売り上げが落ちた商品① (例年、気温が低いほど売れる商品の中から抽出) |

|

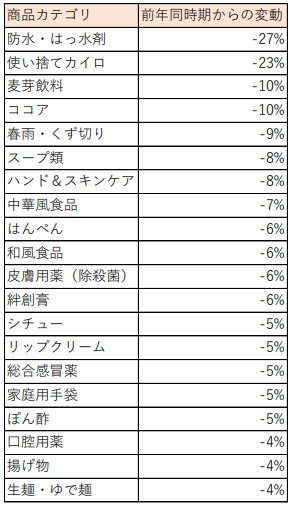

| ◆売り上げが落ちた商品② (例年、気温が高いほど売れる商品の中から抽出) |

|

(上)2018年度下半期に売り上げが伸びた商品・・・例年、気温が高いほど売れる商品の中から抽出

(中央)2018年度下半期に売り上げが落ちた商品①・・・例年、気温が低いほど売れる商品の中から抽出

(下)2018年度下半期に売り上げが落ちた商品②・・・例年、気温が高いほど売れる商品の中から抽出

インテージSRIデータより集計

図2(上)は、2018年度下半期に売り上げが伸びた商品です。例年、気温が高いほど売り上げが伸びる商品を抽出しました。これらの商品の売り上げの伸びには、2018年度下半期の高温が影響していたといえます。

最も売り上げが伸びたのは鼻炎治療剤です。花粉の飛び始めが前年(2017年春)よりも早かったことが要因としていえるでしょう。降水量が少なく、空気が乾燥していたことで花粉のほかちりや埃などの微粒子が舞い上がりやすかったことも影響したかもしれません。

次に続くのは、殺虫剤です。殺虫剤は2018年度夏の需要は落ち込みましたが、秋から冬にかけては伸びたことが分かります。ハエや蚊の活動適温は20℃~30℃くらいといわれ、夏に暑すぎて活動しなかった虫が秋になって活動したことや、暖冬の影響で冬も虫が活動しやすかったことが考えられます。

ファンデーションやチューイングガムも、気温が高いほど売り上げが伸びる商品です。暖冬や晴れた日が多かったことなどにより外出する機会が増えたことが影響したと考えられます。

食品では、サイダーや麦茶のほか、夏に需要が伸びる食用塩や食酢が伸びたことも、暖冬の影響といえるでしょう。

図2(中央)は、2018年度下半期に売り上げが落ちた商品です。例年、気温が低いほど売り上げが伸びる商品を抽出しました。これらの商品の売り上げの落ち込みには、2018年度下半期の高温が影響していたといえます。

最も売り上げが落ちたのは防水・はっ水剤で、雨や雪が少なく、晴れの日が多かったことが影響したといえるでしょう。

使い捨てカイロやハンド&スキンケア、リップクリーム、家庭用手袋といった冬に欠かせない日用品が落ち込んだほか、食品では、春雨・くず切り、はんぺんといった鍋具材や、ぽん酢、スープ類、シチュー、ココアなどの冬物商品の売り上げが落ち込みました。

また、中華風食品や和風食品といった調理済み総菜も、例年気温が低いほど売り上げが伸びる商品です。暖冬の影響で外出する機会が増え、家で食べる人が減ったことが影響したのかもしれません。

図2(下)は、図2(中央)と同様に2018年度下半期に売り上げが落ちた商品ですが、例年、気温が高いほど売り上げが伸びる商品の中から抽出しました。

野菜ジュースやトマトジュース、果汁飲料、海藻サラダは、本来は暖冬であれば売り上げが伸びるはずの商品です。2018年度下半期に売り上げが落ち込んだのは、顕著な高温による野菜の価格低下により、生野菜をサラダとして購入する人が多かったからかもしれません。

3. 暖冬予報を活用して最大限の利益を確保

一方で私たち日本気象協会は、2018年度の暖冬を半年前から予測し、冬物商品を扱う企業へ需要予測情報の提供とコンサルティングを行ってきました。商品によっては、寒かった前年の7割程度の売り上げを予想し、結果として数パーセントの誤差に収めることができました。一般的に流通業では「前年並み」の営業目標を立てることが多いといわれます。日本気象協会の需要予測を利用していただいた一部の企業では、今回の暖冬でも過剰な納品を防ぎ、配送・営業コストの無駄を削減していただくことができました。

気象との関係が強い商品ほど、気象による影響が大きい一方、気象情報を上手く活用することで、利益を最大限に伸ばすことが可能なのです。

|

|

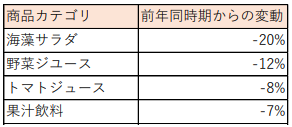

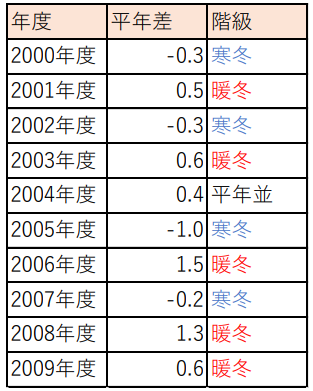

図3 東日本の冬(12-2月)の平均気温の平年差(1981-2010年平均からの差)と階級

近年、飛躍的に精度が向上している天気予報は、この15年で30%も精度が向上しているといわれています。地球温暖化や都市化の影響で、日本の1年の気温を平均すると昔に比べて高くなっています。しかし、年ごとの気温の変動は大きくなっており、これが需要を左右しています。例えば、暖冬が増えていると思われている方も多いかもしれませんが、実際には、冬はとくに気温の変動が大きく、2000年度以降、東日本の冬の平均気温が平年を下回った寒冬は2000年度、2002年度、2005年度、2007年度、2011年度、2012年度、2013年度、2014年度、2017年度の9回もあります。前年度から今年度のように、寒冬から暖冬へと一転するケースも多く、前年の売り上げだけを参考にして生産計画を立ててしまうと、欠品や過剰在庫を生むことになってしまいます。

今後も、こういった極端な変動は増えることが予想され、適切な生産計画を立てるためには、気象情報の活用がかかせないでしょう。

近年は中長期の気象予測も精度が向上しており、半年前には暖冬や冷夏といった季節の傾向を知ることができます。1カ月前にはより細かい地域の特徴や週単位の気温傾向が分かり、2週間前には極端な暑さや寒さが見えてきます。

製造計画、需給調整、販促、価格調整などといったオペレーションに合わせて、気象情報を活用しましょう。

4. 日本気象協会の「eco×ロジ」プロジェクトについて

日本気象協会では独自の気象予報も開発しており、無償で公開している気象情報よりも高度化した、最大6カ月先までの予測情報を提供しています。

日本気象協会の「eco×ロジ」プロジェクトでは、これらの高度化した気象のデータと商品の販売データなどを解析することにより、未来の商品需要量を高精度で予測する「商品需要予測」を行っています。

あらかじめ必要な商品の量がわかれば、つくりすぎによる食品ロスや製品の廃棄量を減らすことができます。

また年間計画立案時やマーケティング部門でのシーズン商品の立ち上がり・終売の予測に気象情報を活用することで、販売・広告戦略に活用いただけます。

日本気象協会ではSDGsで掲げられている「目標12:つくる責任 つかう責任」の達成に向けて、活動を続けて参ります。

|

|

一般財団法人 日本気象協会 防災ソリューション事業部 シニアデータアナリスト 気象予報士・データ解析士・健康気象アドバイザー・防災士 小越 久美(おこし くみ) |

筑波大学第一学群自然学類地球科学(気候学・気象学)専攻修了。

2004年から2013年まで、日本テレビ「日テレNEWS24」にて気象キャスターを務める。

現在は日本気象協会の商品需要予測事業にて、食品、日用品、アパレル業界などのマーケティング向け解析や商品の需要予測を行い、さまざまな企業の課題を解決するコンサルティングを行っている。

著書に「かき氷前線予報します~お天気お姉さんのマーケティング~」「天気が悪いとカラダもココロも絶不調 低気圧女子の処方せん」がある。

| PDFダウンロード:【日本気象協会レポート】2018年度下半期の振り返り_ |