ニュース

(商品需要予測コンサルティングレポートVol.4)2019年夏の商品需要を振り返る 〜梅雨寒と一転して訪れた猛暑の影響〜

2019.08.30

レポート

2019年の夏は梅雨明けが遅れ、7月中は日照不足や低温に見舞われた一方、梅雨明け後は猛烈な暑さと厳しい残暑が続くなど、天候の極端な夏となりました。約2か月間猛暑が続いた前年の夏と比較すると、スポーツドリンクなどの夏商材の需要が落ち込む一方、カイロや風邪薬などの冬商材の需要が伸びるなど、商品需要に大きな影響がありました。

商品の欠品のほか、過剰な在庫や廃棄ロスを削減するためには、気象による需要の変動を定量的に把握し、気象情報を活用した適切な生産計画を立てることが必要です。

プロフェッショナルパートナー’sレポート4回目の今回は、企業のみなさまに、今年の夏の振り返りと、これから秋にかけての天候の見通しについて解説します。

1. 2019年夏の気温とスポーツドリンクの売り上げ

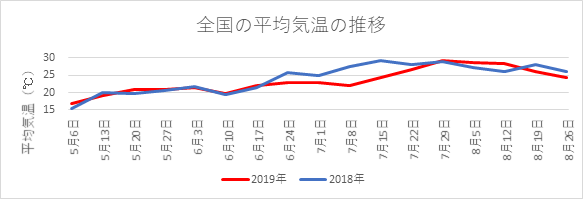

図1 全国の平均気温の推移(日本気象協会が独自に算出)※8月26日週は推定値

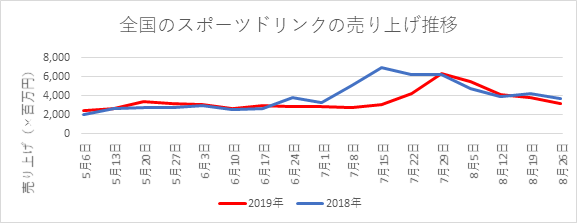

図2 全国のスポーツドリンクの売り上げ推移(インテージSRIデータより) ※8月26日週は推定値

図1は、日本気象協会が独自に集計した全国の平均気温の推移です。6月下旬以降、記録的な高温となった前年とは対照的に、今年は6月中旬以降、7月半ば頃にかけて気温が横ばいで推移したことが分かります。長引く梅雨前線の停滞や、冷涼な風をもたらすオホーツク海高気圧の出現により、全国的に曇りや雨の日が多く、東日本では7月としては12年ぶりの低温となりました。

図2は、全国のスポーツドリンクの売り上げの推移です。

今年は7月中旬になっても需要が伸びず、前年に比べて大幅な落ち込みになったことが分かります。

7月末以降は前年並みかそれ以上の猛暑になったものの、需要はピークを過ぎ、7月の落ち込みを補うほどの伸びにはなりませんでした。

2.8月に暑くなっても需要は伸びない?

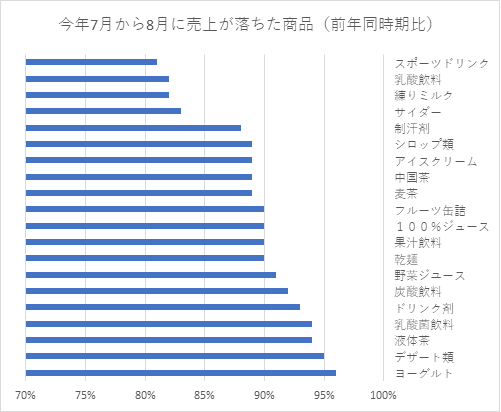

図3 2019年7月から8月に前年と比べて売り上げが落ちた商品のランキング(前年同時期比) ※インテージSRIデータより日本気象協会が独自に算出

図3は、2019年7月から8月に全国で売り上げが落ちた商品のランキング(前年同時期比)です。

もっとも落ち込みが大きかったのは、スポーツドリンク、かき氷にかける練りミルクです。サイダーや中国茶、麦茶、100%ジュースなどの飲料のほか、乾麺、アイスクリーム、ドリンク剤、制汗剤なども落ち込み、8月の猛暑でも、7月の落ち込みを補うことはできませんでした。

実は、夏物商品の売り上げは、春から夏にかけて気温が上昇するほど伸びますが、暑さのピークを迎える8月になると、売り上げがピークを過ぎてしまう商品がほとんどです。つまり、8月に暑くなっても需要が大きく伸びることはないのです。

これには、“体感気温”が関係しています。日本気象協会では、Twitterの『暑い』『寒い』というつぶやきのデータを解析し、 実際に人々がどのように感じているかを割り出して、『体感気温指数』を算出することで、需要予測の高度化を行っています。

この解析の結果、「暑い」というつぶやきが増えるのは、夏の前半に30℃を超えるときで、夏の後半に30℃を超えても「暑い」というつぶやきは増えないことが分かりました。

人がもっとも暑さを感じやすい夏の前半に気温が低かったことが、夏全体の需要減につながったと言えるでしょう。

3.冬商材の需要は軒並み増

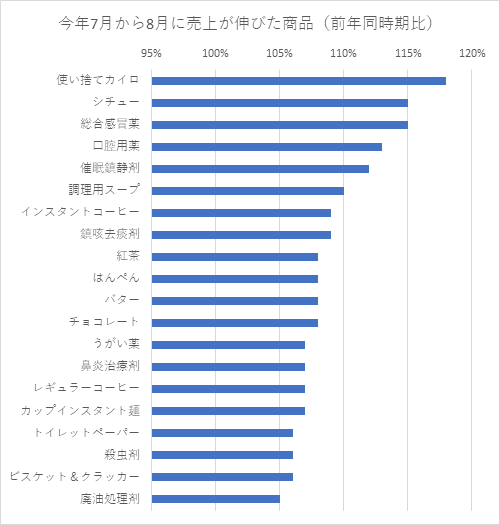

図4 2019年7月から8月に前年と比べて売り上げが伸びた商品のランキング(前年同時期比)※インテージSRIデータより日本気象協会が独自に算出

図4は、2019年7月から8月に全国で売り上げが伸びた商品のランキング(前年同時期比)です。

天候不順の影響で伸びたのが、使い捨てカイロやシチュー、インスタントコーヒーなどの冬商材の需要です。暑い夏は需要が落ちるバターやチョコレートといった高カロリー商品も、前年より売り上げが伸びたほか、涼しさや日照不足で体調を崩す人が多かったのか、総合感冒薬や鎮咳去痰剤、催眠鎮静剤、うがい薬などの医薬品も伸びました。

一方、前年、蚊の活動条件を上回る暑さが続いたことで売り上げが落ち込んだ殺虫剤は、今年は気温が低かったことが幸いして需要が前年よりも伸びる結果となりました。

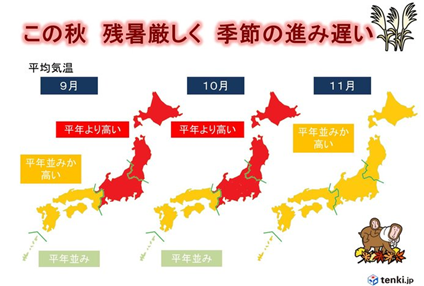

4.秋は残暑厳しく、季節の進みは遅い

図5 9月~11 月の気温の予想(データ元:気象庁・8 月 23 日発表)

今年の秋は、エルニーニョ現象終息後の特徴として中緯度の気温が高くなっていることや、偏西風が日本付近で北へ蛇行して、暖かい空気に覆われやすいと予想されることから、気温は平年(1981年~2010年の平均)より高めに推移すると予想されています。秋の深まりは遅く、これから本格化する冬商材の需要は、立ち上りが遅めになるでしょう。

それでも、前年の秋は、東京で「木枯らし一号」が発表されず、北海道の初雪が記録的な遅さになるなど、極端な暖かさになりました。その前年の秋に比べると、今年は秋の後半は冷え込んで来ることが予想され、冬商材の需要は高まっていくでしょう。

夏商材の需要に対する気温効果が夏の前半のほうが高いように、冬商材の需要に対する気温効果も、秋から冬の前半のほうが高いことが分かっています。

気温が高めに推移すると予想される今年の秋は、気象情報を活用して、冷え込むタイミングを確実に把握することが大切です。

5. 日本気象協会の「eco×ロジ」プロジェクトについて

近年、飛躍的に精度が向上している天気予報は、この15年で30%も精度が向上しているといわれています。

日本気象協会では独自の気象予報も開発しており、無償で公開している気象情報よりも高度化した、最大6カ月先までの予測情報を提供しています。

日本気象協会の「eco×ロジ」プロジェクトでは、これらの高度化した気象のデータと商品の販売データなどを解析することにより、未来の商品需要量を高精度で予測する「商品需要予測」を行っています。

あらかじめ必要な商品の量がわかれば、つくりすぎによる食品ロスや製品の廃棄量を減らすことができます。

また年間計画立案時やマーケティング部門でのシーズン商品の立ち上がり・終売の予測に気象情報を活用することで、販売・広告戦略に活用いただけます。

日本気象協会ではSDGsで掲げられている「目標12:つくる責任 つかう責任」の達成に向けて、活動を続けて参ります。

一般財団法人 日本気象協会

防災ソリューション事業部 シニアデータアナリスト

気象予報士・データ解析士・健康気象アドバイザー・防災士

小越(おこし) 久美(くみ)

筑波大学第一学群自然学類地球科学(気候学・気象学)専攻卒業。

2004年から2013年まで、日本テレビ「日テレNEWS24」にて気象キャスターを務める。

現在は日本気象協会の商品需要予測事業にて、食品、日用品、アパレル業界などのマーケティング向け解析や商品の需要予測を行い、さまざまな企業の課題を解決するコンサルティングを行っている。

著書に「かき氷前線予報します~お天気お姉さんのマーケティング~」「天気が悪いとカラダもココロも絶不調 低気圧女子の処方せん」がある。

小越 久美

eco×ロジ

以上

PDFダウンロード:【日本気象協会レポート】2019年夏の商品需要を振り返る