日本気象協会、5機関と共同で、現在稼働中の洋上風力発電施設(実サイト)を活用した 洋上風力発電における風車ウェイクの観測・評価手法検討の研究開発に参画

Press Release

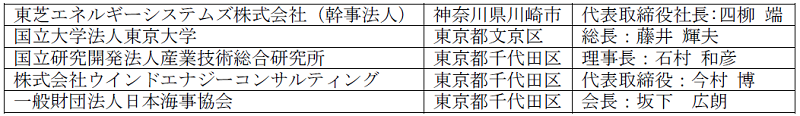

一般財団法人 日本気象協会(本社:東京都豊島区、理事長:渡邊 一洋、以下「日本気象協会」)は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が2023年7月に公募した「風車ウェイクの観測および評価手法の検討に関する研究開発」(以下、「本事業」)に、東芝エネルギーシステムズ株式会社を幹事法人とする下表の5機関と共同で応募し、採択されました。

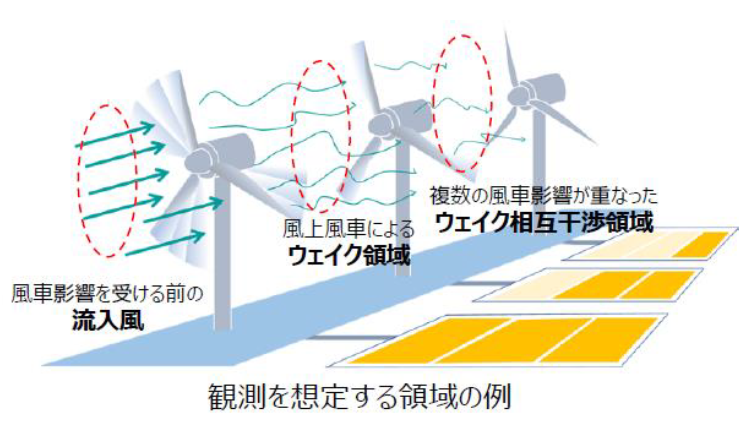

【風車ウェイクと観測イメージ(例)】

| 風車ウェイクとは、風車ブレードの回転に伴い風下側に形成される風速欠損や風の時間・空間変動が引き起こされる領域を指し、洋上では風車ロータ径(風車の回転面の直径)の10倍あたりまで影響が及ぶといわれています。 風車ウェイク領域では風速が低下することや風の乱れが増大することにより、発電量の低下などの問題が生じ、風車の配置や気象条件にもよりますが、洋上ウィンドファーム全体でみると総発電量の10~20%が失われる場合もあります。 風車ウェイクの概念と、本事業における観測イメージの例を右図に示します。 |  |

【事業内容】

日本政府は2050年のカーボンニュートラル実現に向け、洋上風力発電に関し2040年までに30~45GWの案件形成という意欲的な目標を設定しています。

目標実現には発電コストのさらなる低減が不可欠です。前述のとおり風車ウェイクによる発電量低下は看過できないレベルです。実際に稼働中の洋上ウィンドファームにおける観測を通じた風車ウェイク実態の正確な把握によって、影響回避・低減にむけた技術開発が進展すれば、風力発電事業の採算性向上、ひいてはコスト削減が期待できます。

本事業では、風車ウェイクに関する観測手法の整理や、洋上ウィンドファームの発電効率向上に資する技術開発ニーズなどの調査を行いつつ、実際の洋上ウィンドファームなどを活用した風車ウェイクの観測、評価を実施します。結果をふまえ、変化に富む日本の気象・環境条件を考慮した風車ウェイク観測手法の指針などを提示することで、洋上ウィンドファームの効率的な発電を実現する一助となることを目指します。

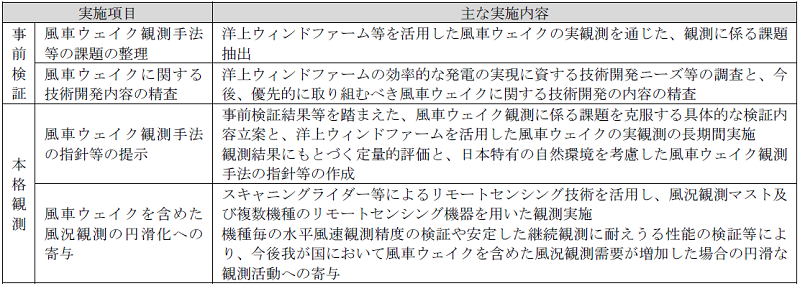

本事業は、大別して「事前検証」および「本格観測」の2段階から構成されます。各段階の実施項目などを表にまとめました。なお、事業は年間4回程度開催予定の「技術委員会」を通じて有識者の意見・助言を受けるとともに、他のNEDO事業との連携にも留意して進めます。

日本気象協会は、事前検証・本格観測を通じて、主に、東芝エネルギーシステムズ株式会社および国立研究開発法人産業技術総合研究所と連携しつつ、洋上ウィンドファーム実サイトなどにおけるリモートセンシング機器(スキャニングライダーなど※1)を用いた風車ウェイク観測と結果の解析を、さまざまな観点から実施します。

なお、観測対象の洋上ウィンドファームは、風況のよい北日本の日本海側に立地しています。季節風に伴う主風向や、風車ウェイクへの影響が見込まれる下層大気成層状態※2の季節による変動が大きい海域です。同時に沿岸部であるため地形や海陸風など陸地の存在に起因する影響も受けやすい環境条件となっており、変化に富む日本の気象・環境条件に即した、風車ウェイクの実態を捉えるための適地であるといえます。

本事業を通じ、日本気象協会は、洋上風力発電導入時の課題のひとつである風車ウェイクについて、詳細な実態把握と評価手法の検討をすすめ、今後もさらなる進展が期待される洋上風力発電の普及促進に貢献していきます。

※1 スキャニングライダー:レーザービームを照射し、大気中の浮遊粒子による後方散乱を受信することで、風況を観測するリモートセンシング機器。

※2 大気成層状態:大気の鉛直の温度構造・密度構造のこと。成層状態の相違で大気の上下の混ざりやすさが異なる。冬の日本海では海が大気より高温のため、下層大気が温められ相対的に軽くなって上下混合が促進される「不安定状態」になりやすい。

【事業期間】

2023年度~2025年度

事業採択に関する詳細:https://www.nedo.go.jp/koubo/FF3_100380.html

以上

PDFダウンロード:【日本気象協会報道発表】洋上風力発電_風車ウェイクの研究開発参画_