洋上での鳥類飛翔状況の調査手法に関する共同研究

Services

航空機を用いた鳥類飛翔状況の調査手法について、中日本航空株式会社と共同で研究開発を始めました。

日本の周辺海域には多くの鳥類が生息していますが、どの程度の飛翔があるのか定量的に調べる手法は確立されていません。一般財団法人日本気象協会と中日本航空株式会社は、共同で調査手法の開発をはじめました。中日本航空株式会社は高度な航空測量技術を持っており、一方で一般財団法人日本気象協会はレーダーによる鳥類調査や定点カメラによる鳥類飛翔状況監視の実績を持っています。両社の技術を組み合わせ、新たな鳥類飛翔状況の調査手法の開発にチャレンジしています。なお、その一部を日本鳥学会の研究大会(2024年9月14日開催)で紹介しました。

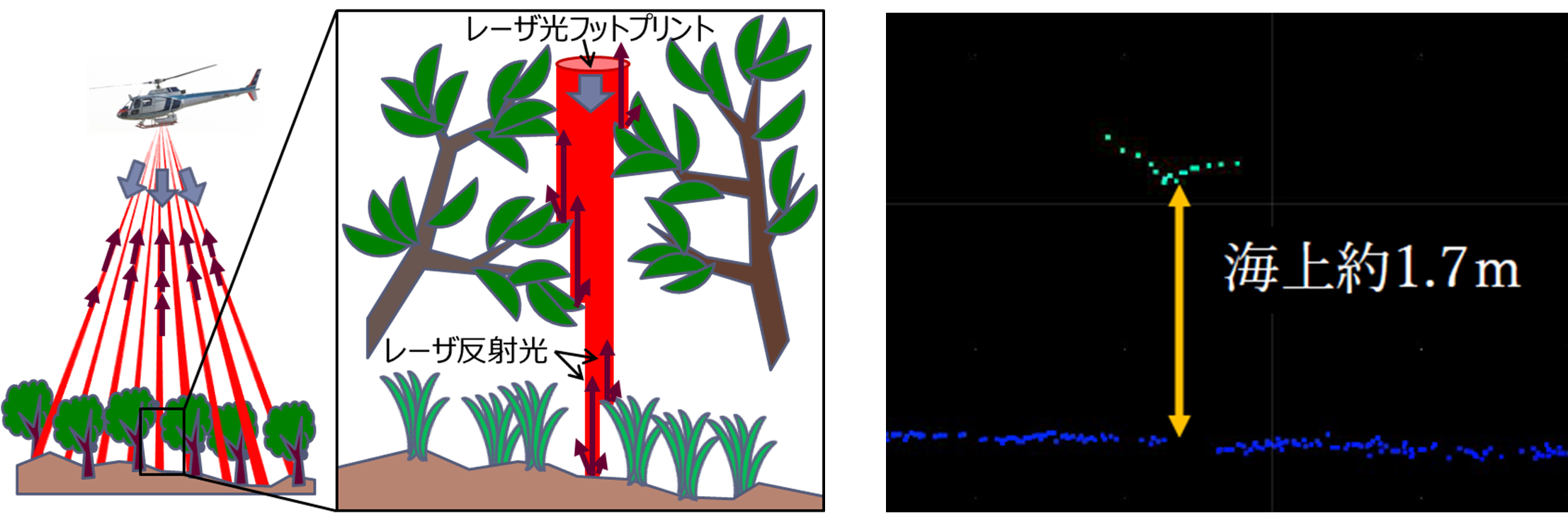

本調査で取得した鳥類の点群データ

●背景

日本は洋上風力発電事業において再生可能エネルギー発電事業を促進しようとしています。そのためには、海洋にかかわる様々なステークホルダーと協働・協議しながら進めていく必要があります。その過程で、「鳥類への影響」が問題視されることがあります。日本列島には様々な鳥類が生息しており、渡りのコースにもなっています。しかし、日本近海の洋上においてどのような鳥がどの程度生息しているか十分に解明されていません。洋上での鳥類飛翔状況の調査としては様々な手法が知られていますが、今回は「航空機調査」を用いた手法の高度化にチャレンジしています。

●概要

今回は、航空測量技術のうち航空レーザ計測の技術を利用しました。航空レーザ計測とは、航空機に取り付けた航空レーザ計測装置から照射されるレーザ光の反射を利用して、上空から地上の形状を計測する技術です。この計測技術により、植生のあるところでも地表面のデータを正確に測ることができ、近年、地図の作成や農業及び林業、砂防、河川管理等、幅広い分野で利用されています。本共同研究では、この技術を応用して飛翔中の鳥類による反射光を解析することで、鳥類の抽出ができないかを試みました。

●調査を行いました

2024年夏に、 初めての試験的な調査を実施しました。本調査では、今回開発を進める「航空機調査」とともに、従来の調査方法である陸上からの定点目視調査や船舶からの目視調査も併用して実施し、調査精度も検証しています。その結果、鳥類の抽出が十分可能であることを確認しました。

●学会発表しました

2024年9月14日(土)に開催された日本鳥学会2024年度大会にて、口頭発表を行いました。

テーマ「【A08】洋上における鳥類の調査手法の開発」

○倉部鈴美・板谷浩男・工藤嘉晃・藤井直紀・島田泰夫・桃谷辰也(JWA)、若松孝平・玉井翔・高野正範・佐橋優也(中日本航空)

●こんな方におすすめ

・海上で鳥類の調査を検討されている方

・洋上風力発電事業を計画されている方

●関連ニュース

・風力発電に関するコンサルティングサービス

https://www.jwa.or.jp/service/energy-management/wind-power-01/

・風力発電のバードストライク監視サービス「鳥類監視システム」

https://www.jwa.or.jp/service/energy-management/assessment-04/