日本気象協会、ドローン(UAV:無人航空機)による 高層気象観測技術の研究開発内容と実験結果を発表

Press Release

一般財団法人 日本気象協会(本社:東京都豊島区、会長:繩野 克彦、以下「日本気象協会」)は、2014年度から京都大学防災研究所と共同で実施しているドローン(UAV:Unmanned Aerial Vehicle、無人航空機)による高層気象観測技術の研究開発内容と実験の結果を本日、5月12日(木)に発表します。

今回の研究開発と実証実験結果から、ドローン(UAV)を高層気象観測で活用する際の有効性や課題が明らかとなりました。また、気象観測のみならず、火山灰や火山ガス、大気汚染物質の観測など、環境分野の幅広い調査におけるドローン(UAV)の活用可能性が明らかとなりました。

日本気象協会では今後も、フィールド調査による実証実験を主体とした研究開発を通じ、これまでの調査方法の代替手段として、ドローン(UAV)を有効活用した気象および環境調査技術の向上に貢献していきます。

【ドローン(UAV)による実証実験実施の背景】

現在、日本気象協会では、高層(上空1,000m程度まで)の気温や風向風速を観測する手段として、主にGPSゾンデ(注1)を用いた方法を採用しています。高層気象観測において、「風向風速」に関してはドップラーライダー(注2)やドップラーソーダ(注3)などのリモートセンシング技術による観測方法が採用される事例がありますが、「気温」に関しては、国内ではゾンデ観測以外に実用化されている方法がありません。ゾンデ観測はバルーンの落下リスクや、ヘリウム供給の問題、環境への負荷、観測コストなど運用上のさまざまな課題が存在しています。

一方で、近年では無線操縦ヘリコプターに代表されるドローン(UAV)が、災害地域における上空からの写真撮影や、人が立ち入れないような橋などの保守点検に活用される事例が急増しています。再利用可能で環境負荷も少なく、自律飛行できるドローン(UAV)は、ゾンデ観測の課題を解決する手段として有用性が認められます。

このような背景から、日本気象協会では2014年度より、上空の気象を観測する手段として、ドローン(UAV)活用の可能性を調査し、ドローン(UAV)による気象観測事業拡大の検討をはじめました。

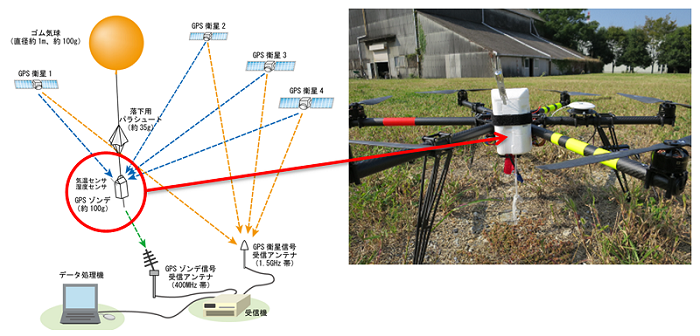

GPSゾンデによる高層気象観測の様子 |

実証実験に使用したドローン(UAV) |

【ドローン(UAV)によるデモンストレーションフライト、予備実験、本実験】

1.デモンストレーションフライト

●日時:2014年9月30日

●場所:京都大学防災研究所 宇治川オープンラボラトリー

●内容:ドローン(UAV)にGPSゾンデ発信機を搭載し、上空の気温を観測。通常のバルーンによる観測結果との比較を実施

2.予備実験

●日時:2015年6月29日、30日

●場所:京都大学防災研究所 境界層風洞(注4)

●内容:風洞の断面風速分布調査、ドローン(UAV)の耐風性能の調査、スペクトラムアナライザ(注5)によるGPSゾンデ発信機への干渉電波の調査

3.本実験

●日時:2015年11月29日、30日

●場所:京都大学防災研究所 境界層風洞

●内容:ドローン(UAV)姿勢データの風向風速依存性把握

【デモンストレーションフライト、予備実験、本実験での実験結果】

(1)ドローン(UAV)耐風性能の把握

使用したドローン(UAV)では、最大風速が約15m/sまで観測が可能でした。

(2)ドローン(UAV)の高層気象観測の実現可能性を把握

弱風晴天時は最高で上空1,000mまでドローン(UAV)による気象観測データが得られました。

(3)GPSゾンデが搭載されているバルーンの代替としてドローン(UAV)の活用可能性調査

GPSゾンデによる高層気象観測方法とGPSゾンデ発信機のUAV搭載例

【ドローン(UAV)による実証実験】

遠隔測定器などを使ってドローン(UAV)からリアルタイムデータを送信する場合、ドローン(UAV)のローター

(ブレード)の回転により、受信障害が発生する可能性があることが判明。

対策としてブレード材質の変更が有効であることが認められました。

(4)ドローン(UAV)姿勢データから風速の推計手法の開発

ホバリング時のドローン(UAV)の姿勢データから、その場の風向・風速を推定できる可能性があることが

示されました。

●日時:2016年2月18日、19日

●場所:京都大学防災研究所 宇治川オープンラボラトリー

●内容:

(1)気象観測鉄塔による気温・風向風速の観測結果との比較実験

・GPSゾンデ発信機に搭載したドローン(UAV)による気象観測結果を、気象観測鉄塔

(高さ24m、40m、55m)の観測値と比較

(2)小型超音波風向風速計を搭載したドローン(UAV)を飛行させ、姿勢安定性などの基礎データを取得

(3)レーザー測高器を使い、ドローン(UAV)の観測高度の精度を検証

|

|

|

宇治川オープンラボラトリーの気象観測鉄塔 |

|

|

|

気象観測鉄塔の高さ約40m付近での飛行実験の様子 |

【ドローン(UAV)による実証実験方法について】

・ドローン(UAV)は6枚のローターを有するマルチコプター(SPIDER CS-6; ルーチェサーチ株式会社製)で、搭載されて

いるジャイロセンサーやGPS信号により、自律的な航行が可能な機体を使用。

・ドローン(UAV)の耐風性能の調査および、姿勢データからの風速推定手法の検討には、京都大学防災研究所の境界層

風洞(注5)を使用。

・ドローン(UAV)の姿勢データの取得には、モーションセンサーユニット(CSM-MG100; 東京航空計器株式会社製)

を使用。

【今回の実証実験にて使用したドローン(UAV)の仕様】

・機体重量:約3,800g

・外形寸法:950×950×400mm

・耐風速 :約15m/s

・飛行時間:約25分

・搭載重量:約4,000g

【実証実験結果】

・ドローン(UAV)により観測された気温・風速と、気象観測鉄塔の観測気温・風速はおおむね一致していることが

わかりました。

・ドローン (UAV) に小型超音波風向風速計を搭載した場合も、姿勢安定性は良好でした。

・ドローン (UAV) による観測高度の誤差は小さいことが確認されました。

【今後のドローン(UAV)の活用可能性】

今回の実証実験結果から、ドローン(UAV)を高層気象観測で活用する際の有効性や課題が明らかとなりました。また、今回の研究成果では上空の気象観測について実験を実施しましたが、観測する機器を追加、変更することにより、従来は実施できなかった上空のさまざまな観測やサンプリングができる可能性が出てきました。その例として、火山灰や火山ガス、大気汚染物質の観測やサンプリングがあります。これらのことから、環境分野の幅広い調査での活用可能性が明らかとなりました。

■今後の主な取り組みについて

小型超音波風速計搭載による風向風速観測手法の確立

・3次元姿勢データによる補正方法の検討

・ローター回転に伴う機体周辺での気流の乱れの把握

桜島を対象とした火山調査(フィールド調査)

・火山灰のサンプリング

・噴煙プルーム中の気温・風の観測

・火山ガス濃度分布の3次元計測

・火山ガス放出量推定手法の開発

ヒートアイランド・大気汚染調査(フィールド調査)

・気温、大気汚染物質濃度の鉛直分布(注6)の計測

・サーモトレーサーによる地表面温度分布の計測

・上空大気のサンプリング

以上

注1:GPSゾンデ

気温センサーとGPSセンサーを搭載した計測器を、ヘリウムを充てんしたバルーンにつり下げて放球し、上空の気温や風を計測する観測手法

注2:ドップラーライダー

上空向けて発射したレーザー光の反射波を捉え、上空の風を計測する装置

注3:ドップラーソーダ

上空に向けて発信した音波の反射音を捉え、上空の風を計測する装置

注4:境界層風洞

地表面付近の風の特性を模擬した空気の流れを人工的に再現するトンネル型の装置

注5:スペクトラムアナライザ

電波に含まれる周波数別の強度分布を計測する測定器

注6:鉛直分布

高さごとの測定値

※本結果は、平成27年度 京都大学防災研究所共同研究「UAV(Unmanned Aerial Vehicle)を用いた高層気象観測技術の開発」の成果の一部です

PDFダウンロード:【日本気象協会報道発表】ドローン(UAV)研究開発内容と実証実験結果発表_