(エネルギー需要分析レポートVol.1)気象のプロが見る電力需要への新型コロナの影響 ~電力需要は通常時の約10%減~

Report

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大の影響は、経済や社会情勢に大きな影響を及ぼしています。その影響は、経済・社会情勢を如実に反映する電力需要にも表れています。今回は、緊急事態宣言が出された2020年4月から5月にかけて、日本の電力需要に対する新型コロナウイルス感染拡大の影響を気象の専門家の観点から解説します。

1.気象傾向に違い 電力需要の単純比較は難しい

一般的に、4月~5月は低需要期であり、1年のうちでは電力需要と気象の関係が小さいといわれています。4月第3週~5月第2週ごろまでは暖房・冷房ともに使用量が少ない期間ですが、その一方で、4月上旬には「寒の戻り」で暖房需要が伸びる日や、5月第4週以降は「夏の暑さ」で冷房需要が伸びる日も見られます。電力エリア間の気候の違いを考慮すると、4月~5月は、「冬から夏へ需要がシフトする期間」といえるでしょう。

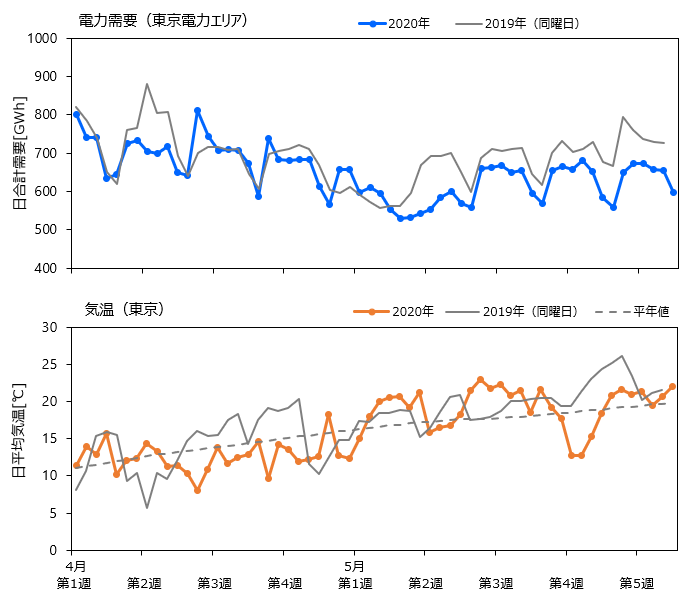

図1は、2020年と2019年の4月~5月の東京電力エリアにおける電力需要と気温の変動を示したものです。まず、気温に関しては(図1・下)、2020年は4月第3週~第4週に平年より気温が低い日が続きました。5月に入ると一転して平年より気温が高くなりましたが、5月第5週にはおおむね平年並みとなっています。2019年は、4月第3週~第4週は平年よりも高く、2020年と正負逆の傾向が顕著でしたが、5月第1週~第3週は極端に傾向が異なる状況の継続は見られません。

2020年と2019年の電力需要の変動を比較すると(図1・上)、2020年5月は2019年5月と比べて明らかに電力需要が減少していることが分かります。しかしながら2020年と2019年では気温の変化傾向が異なっており、「4月時点で、新型コロナウイルス感染拡大の影響はどの程度存在するのか」「5月以降の電力需要の減少は全て新型コロナウイルス感染拡大に起因するのか」は、過去の同時期との単純な電力需要量の比較からだけでは判断ができません。

2.新型コロナにより電力需要は過去の同時期の約10%減

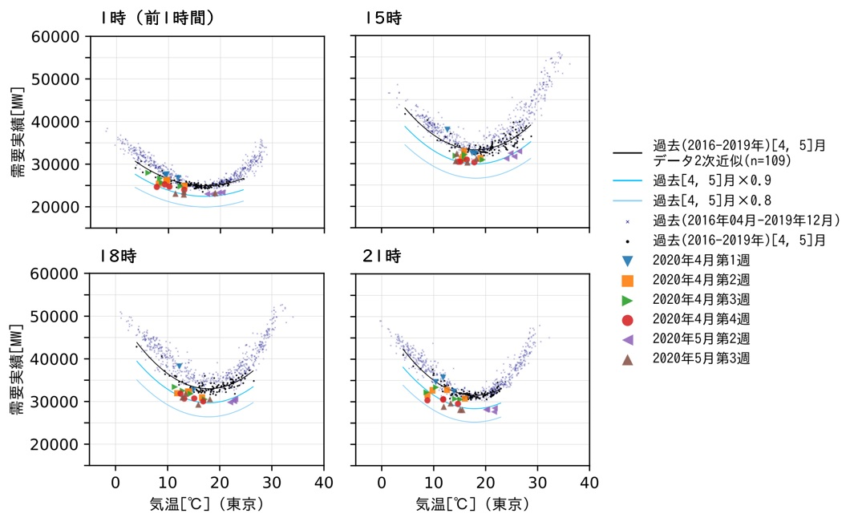

通常、電力需要には日々の気象の変動が大きな影響を与えています。新型コロナウイルス感染拡大による電力需要の変化量を見積もるためには、「気象」による変動分を切り分ける必要があります。図2は、2016年以降の各時間帯での気温と電力需要の関係を示したものです(東京電力エリア)。図2から、同じ気温帯で電力需要の大きさがどの程度変化しているかに着目することで、気温による変動分を除いた電力需要の増減を見ることができます。

大都市圏を含む東京電力エリアでは、2020年の4月1週目までは過去の同時期と比べるとおおむね同程度の電力需要ですが、2週目以降、週を追うごとに全ての時間帯で電力需要が徐々に低下している様子が分かります。5月に入ると、過去の同時期の同じ気温での電力需要の90%程度まで需要が落ち込みました。時間帯別には、電力需要が高まる時間帯(15時、18時、21時)での落ち込みの方が大きくなっています。すなわち、東京電力エリアでは4月7日に緊急事態宣言が出されたあと、電力需要の段階的な低下が発生し、気象要因を除いた需要の低下幅は10%程度であると言えそうです。

3.エリアによって異なる減少傾向 他エリアとの関係や電圧構成を反映か

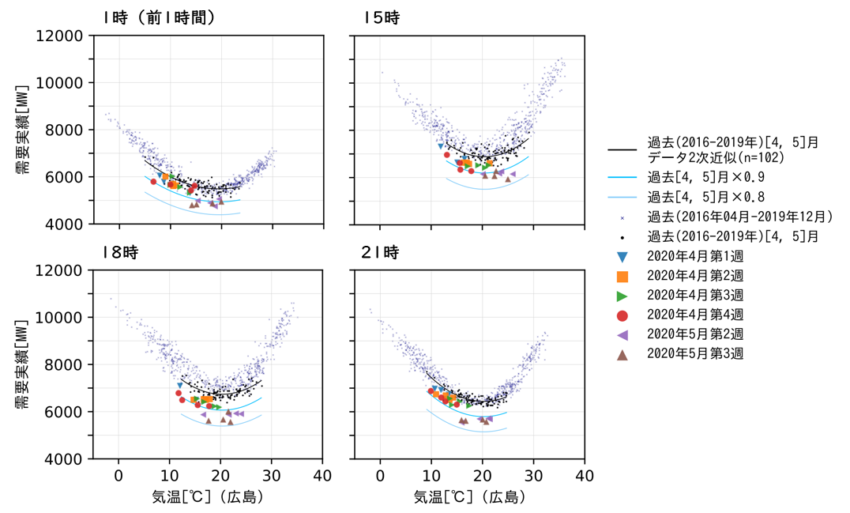

次に、電力エリア間の違いについて見てみましょう。図3は中国電力エリアの気温と電力需要の関係を示したものです。中国電力エリアでは、4月16日に緊急事態宣言の対象エリアとなりました。

図3から、日中時間帯(15時、18時)では、4月中に段階的に電力需要の低下が見られ、東京電力エリアと同様の傾向となっています。5月に入ると、同時間帯の電力需要は、過去の同時期の90%未満まで落ち込んでおり、減少幅は東京電力エリアより大きくなっています。一方で、夜間(21時、1時)の電力需要は、4月中は日中ほど目立った減少は見られず、大型連休が明けた途端に大きく需要が低下している様子が分かります。この要因として、日中の電力需要は、生産や物流、観光など他エリアの動向が関連するため、当該エリアに緊急事態宣言が出される前から新型コロナウイルス感染拡大の影響が及んだと考えられます。一方で夜間は、当該エリアの緊急事態宣言発表をきっかけに、急激に外出自粛・休業が進んだことで電力需要が低下した可能性があります。

構成する電圧割合の違いも、電力エリアごとに需要の減少傾向が異なる要因の一つと考えられます。中部電力エリアと東京電力エリアにおいて、気象影響を除いた新型コロナウイルスの影響による電力需要の減少幅を調査したところ、5月3週目の平日平均で、東京電力エリアは9%減である一方、中部電力エリアでは13%減となっており、減少幅に違いがあることが分かりました。この原因として、中部電力エリアは東京電力エリアに比べてエリア需要に占める特別高圧※・高圧需要の割合が高いことが挙げられます。工場やオフィスなどの特別高圧・高圧需要については、新型コロナウイルス感染拡大に伴う休業・自粛要請の影響で著しく需要が減少している一方で、一般家庭などの低圧需要については、リモートワークなどによる需要構造の変化はあるものの、一律の需要減少は見られないことが、地域差として現れたと考えられます。このように、エリア間の新型コロナウイルスによる影響の違いには電圧構成も大きく影響しており、特別高圧・高圧の割合が高いエリアではより影響が大きいと考えられます。

※特別高圧:大規模な工場など、大量の電力を使用する施設で用いられる7000V超の電圧(直流・交流)のこと。

4.今夏は暑い夏に 電力需要の傾向は?

さて、5月25日に緊急事態宣言が解除されました。これから夏にかけて、1年のうち電力需要が最も高まる時期を迎えます。最新の気象庁3カ月予報では、6月~8月は全国的に気温が平年並みか平年より高くなる見込みです。

2019年は、7月下旬~8月中旬にかけて厳しい暑さが続き、電力エリアによっては、猛暑時に想定される最大需要を超える電力需要を記録した日もありました。2020年夏についても、休業・自粛の緩和が進めば、2019年程度まで電力需要が伸びる可能性があります。一方で、感染者数の多い大都市圏を中心に、自治体独自の注意喚起は今後も続くことが予想されます。今後、電力需要が過去の同時期に比べてどの程度まで回復するのか、現在のところ正確な見通しを立てるのは難しい状況です。日本気象協会は今後も「気象」を切り口として電力需要の変動傾向を注視し、新型コロナウイルス感染拡大の影響を解析していきます。

5.気象のプロだからこそできる高精度なエネルギー需要予測サービス

電力・ガスなどのエネルギー需要は、日々の気象変動・社会の動きと密接に関係しています。日本気象協会では、独自の気象予測データと長年培ってきたデータ分析技術を生かし、エネルギー需要の解析調査、またそれを踏まえた高精度なエネルギー需要予測サービスを提供しています。

今回ご紹介したのは、気温を切り口にエリア需要を分析した一例となります。電力を含むエネルギー需要に影響を与える気象要素は、地域や季節によって異なります。また、新電力会社の自社需要は、電圧構成だけでなく業種構成によっても日々の変動傾向や気象との関係が異なります。日本気象協会では、需要予測対象エリアの気象特性や、業種別の気象との関係性、さらには気象要素ごとの予測精度を考慮した上で、エネルギー需要を最も高精度に予測する手法の開発・運用、コンサルティングを行っています。

気象のプロだからこそできる高精度な需要予測サービスは、大手の電力会社・ガス会社、新電力会社をはじめとする多くのお客さまに導入いただいており、需給管理の高精度化・効率化に貢献しています。

| 一般財団法人 日本気象協会 環境・エネルギー事業部 エネルギー事業課 再生可能エネルギー推進グループ 気象予報士 渋谷 早苗(しぶたに さなえ) 神戸大学大学院(地球惑星科学専攻)修士課程修了。 電力・ガス需要の分析、日々の気象状況を踏まえたコンサルティングを行っている。 趣味は登山。山に登る時の天気は自分で予報する。 |

PDFダウンロード:【日本気象協会レポート】気象のプロが見る電力需要への新型コロナの影響_