ニュース

雷レポート2025 Vol.2 2025年夏(6月~9月)の雷は例年よりやや多く、9月に集中

日本海側は11月からの「冬季雷」対策を、太平洋側は来夏の雷への備えを

2025.10.28

レポート

日本気象協会では、さまざまな業種の事業者さま向けに雷の実況監視・予測サービスを展開しています。今回の「雷レポート」では、2025年夏(6月~9月)の落雷について分析結果と、2025年冬の落雷傾向を解説します。今夏の雷シーズンを振り返り、冬季や来夏に向けた落雷対策の検討にご活用ください。

◆雷レポート2025 Vol.2のポイント

- 2025年夏の落雷数は、過去8年間で2番目に多く、西日本を中心に例年より多発

- 落雷は特に9月に集中し、秋雨前線の影響で例年の2倍以上を観測

- 11月からは日本海側で冬季雷の季節。エネルギーが大きく、危険な雷に注意

1.2025年夏の雷は近年で2番目の多さ。特に西日本で多発

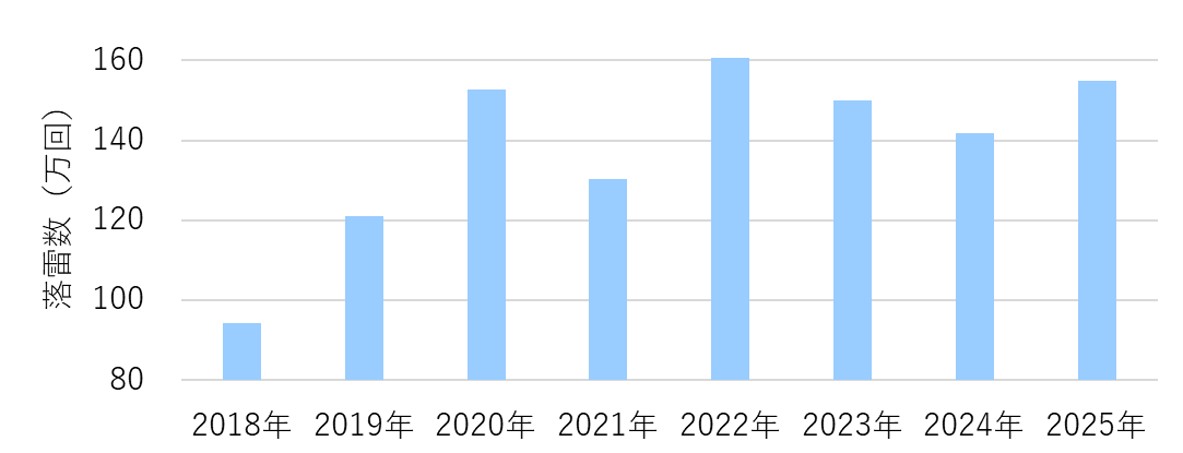

気象庁の雷監視システム(LIDEN※1)による観測データに基づき、2025年夏の落雷(対地放電※2)の発生状況を分析しました。図1は、日本全域の夏(6月~9月)の落雷数を年ごとに集計したものです。2025年夏の落雷数は、2018年からの8年間の中で、2022年に次ぐ2番目の多さでした。

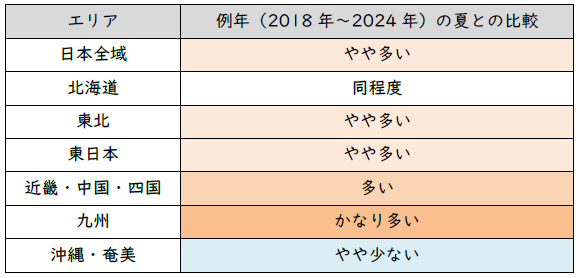

表1は2025年夏の日本全域および地域別の落雷傾向を示しています。例年※3と比較すると、2025年夏の落雷数は、北海道と沖縄・奄美エリアを除く地域で例年より多く、特に西日本(近畿・中国・四国・九州)で多く発生しました。

図1 日本全域の夏(6月~9月)の落雷数の推移

表1 2025年夏(6月~9月)の落雷傾向

- LIghtning DEtection Network systemの略称で、気象庁の雷監視システムのこと。雷の種類、位置、発生時刻を観測する。

- 雷雲と大地の間の放電で、落雷ともいう。

- 過去7年(2018年~2024年)の平均値。

2.例年を大きく上回った9月の雷。秋雨前線の活発化が影響

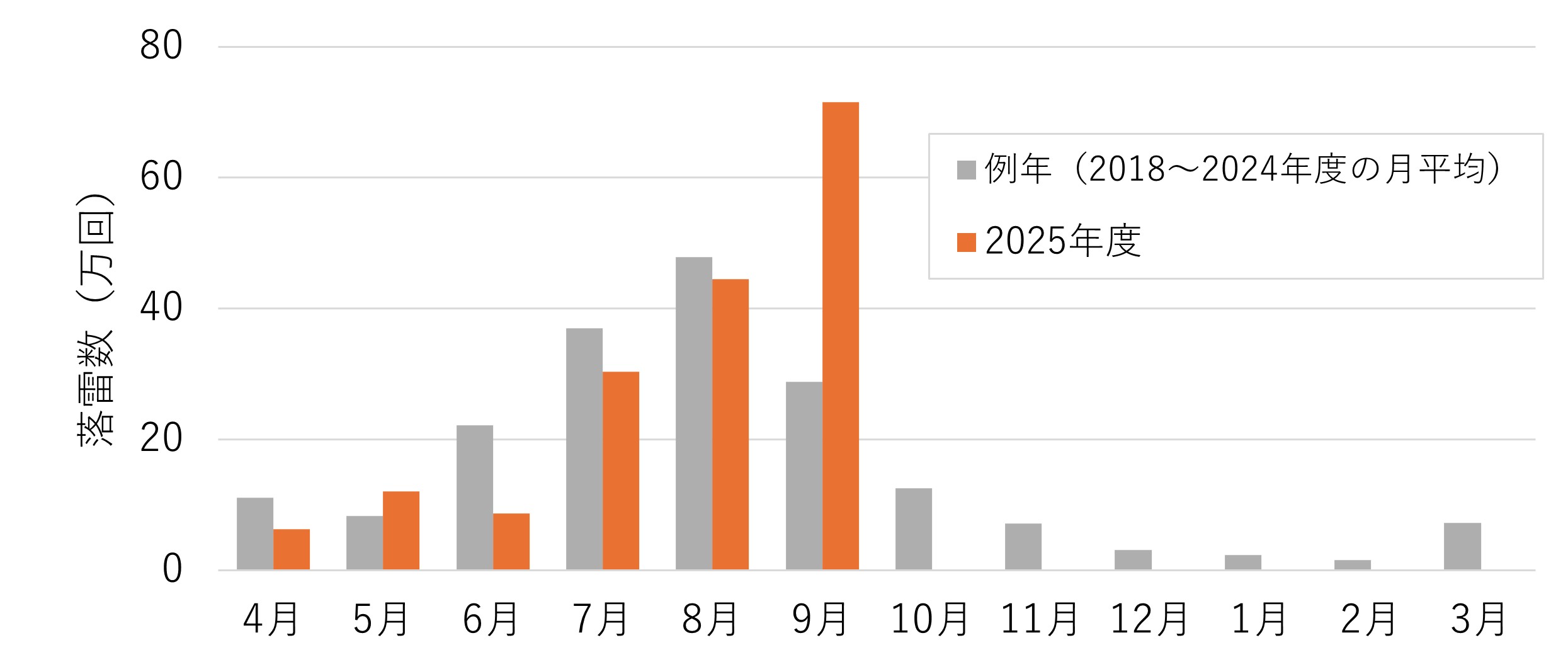

次に、月別の落雷数を見てみましょう。図2は、日本全域の落雷数について、例年の値と2025年度(9月まで)の集計値を比較したものです。例年、落雷数は8月をピークに減少していきますが、2025年はこの傾向とは異なり、9月の落雷数が8月を大きく上回りました。9月の落雷数は70万回を超え、例年の2倍以上の落雷が観測されました。

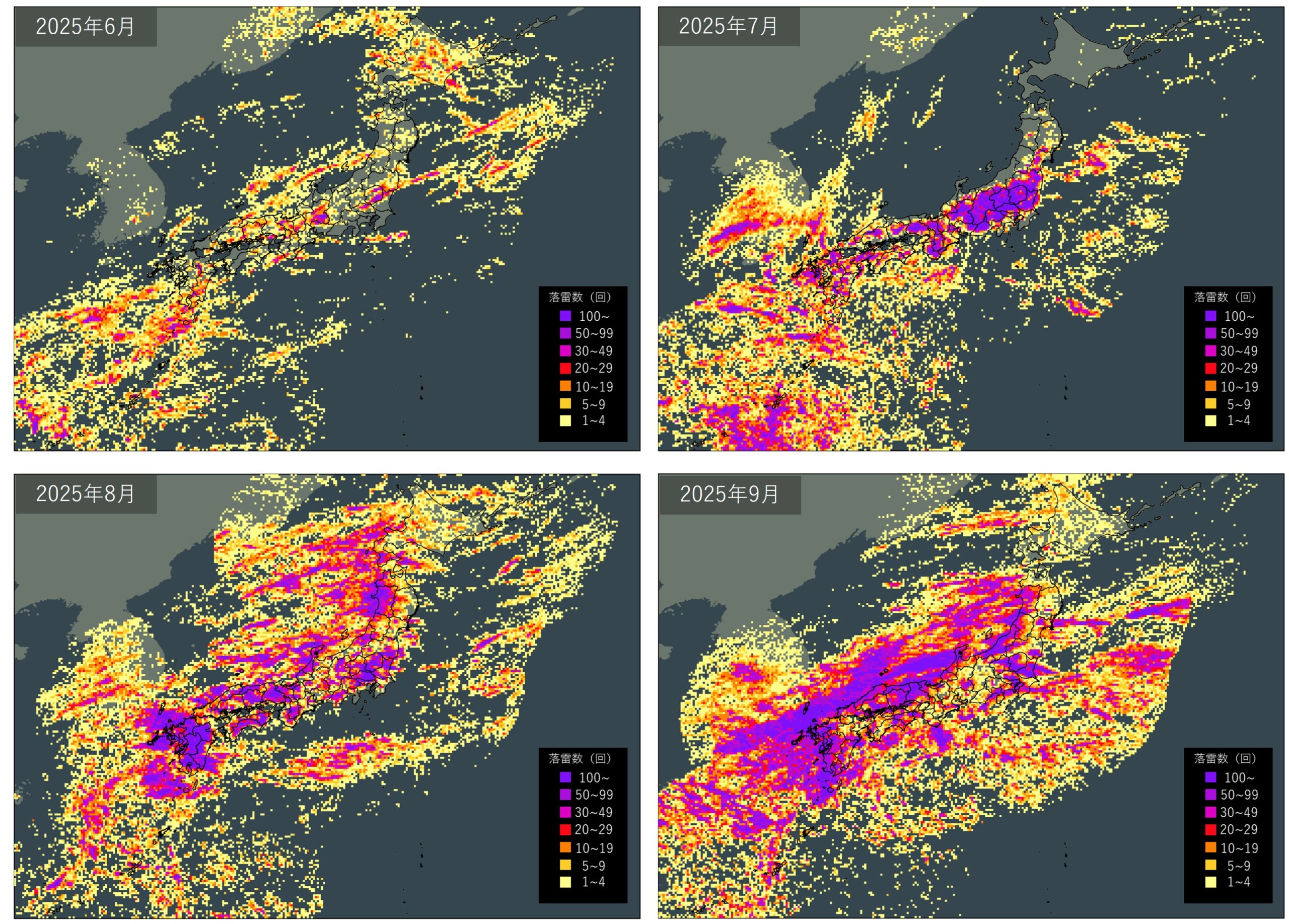

続いて、落雷の分布です。図3は、日本付近を10kmメッシュで区切り、各メッシュ内の1カ月間の落雷発生数を集計し、色分けしたものです。7月・8月は内陸部での落雷が特徴的です。一方で、9月は中国・九州地方を中心に、日本海から東シナ海上にも紫色の領域が広がり、落雷の分布が東西に広がっていることが分かります。

図2 日本全域の月別の落雷数

図3 2025年夏(6月~9月)の月別の落雷分布図

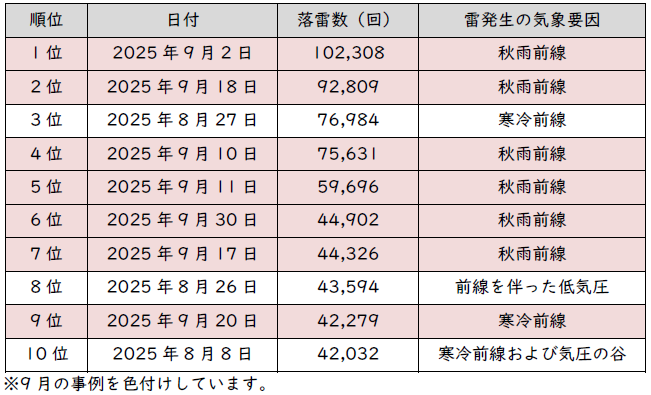

さらに、日別の落雷数も確認しましょう。表2は2025年夏の落雷数上位10事例です。上位10件のうちの7件は、9月の事例でした。この結果からも、この夏は9月の落雷数が突出していたことが分かります。雷発生の気象要因を分析すると、特に「秋雨前線」に関連する雷の発生が多く見られました。

秋雨前線は、夏の終わりから秋にかけて毎年現れる停滞前線で、特別な気象現象ではありません。2025年は、例年に比べ太平洋高気圧の張り出しが弱く、秋雨前線が南下しやすい状況となりました。その結果、日本付近で前線の活動が活発化し、秋雨前線に関連した落雷が多く発生したと考えられます。

表2 日本全域の2025年夏(6月~9月)の日別落雷数 上位10事例

3.11月からは日本海側で冬季雷の季節。エネルギーが大きく、危険な雷

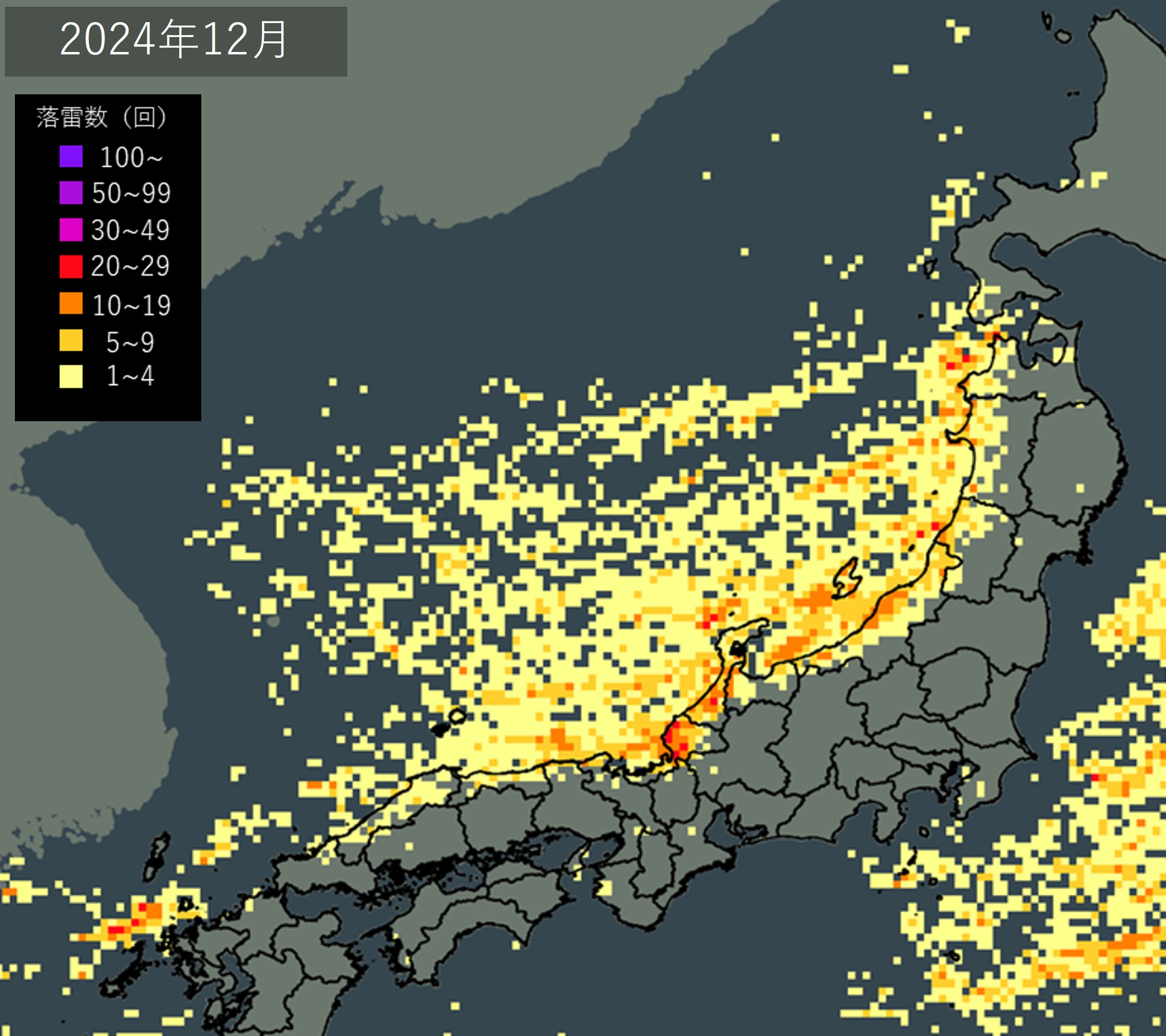

11月からは冬の雷シーズンが本格的に始まります。内陸部や太平洋側では、冬に雷の印象はあまりないかもしれませんが、日本海側では「冬季雷(とうきらい)」と呼ばれる世界的にも珍しい雷が発生します。図4は2024年12月の落雷分布図です。夏季とは異なり、日本海沿岸部に落雷が集中していることが分かります。

図4 2024年12月の落雷分布図

冬季は、上空の寒気と日本海の暖流との間で大気の状態が不安定となり、積乱雲が発生しやすくなります。さらに、その積乱雲が季節風に乗って日本海沿岸の陸地に流入し、雪とともに雷をもたらします。冬季雷は、夏の雷と比べると、発生回数は少ないものの、1回あたりのエネルギーが大きく、「一発雷(いっぱつらい・いっぱつかみなり)」とも呼ばれます。場合によっては夏の雷よりも被害が大きくなる危険性があり、日本海側では冬季も雷への注意が必要です。

気象庁の寒候期予報(2025年9月22日発表)によると、2025年冬(2025年12月~2026年2月)の降雪量は、北・東日本の日本海側で「ほぼ平年並」ですが、西日本の日本海側では「平年並か多い」見込みです。さらに、気象庁の3か月予報(2025年10月21日発表)によると、12月から冬型の気圧配置が強まる予報であることから、特に12月以降は冬季雷が発生しやすくなりそうです。このため、日本海側では11月中に雷対策の準備を進めておくことが望ましいでしょう。冬季を通じて雷への注意が必要です。

4.冬季雷・来夏の雷シーズンに向けて万全の備えを

今年の夏季も落雷が多くあり、落雷による停電や事故も発生しました。工場や建設現場、再生可能エネルギー施設、イベント会場などでは、効率的な態勢判断や設備管理、作業員の安全確保のため、雷への適切な備えが必要です。学校などの教育機関でも屋外での事故防止のため雷情報は重要です。内陸部や太平洋側では来年の夏の雷シーズンに向けて、そして日本海側では目前の冬の雷シーズンに向けて、対策をおすすめいたします。

日本気象協会では、これらの現場で活用できる雷サービスとして、「雷アラートWeb」「オンライン気象情報サービスMICOS」「雷メール通知サービス」「エネルギー事業者向けAPIサービス ENeAPI」など、さまざまな事業者さまの用途に応じた雷監視・予測サービスを提供しています。お気軽にお問合せください。

エネルギー事業者向け雷監視・予測サービス

https://www.jwa.or.jp/service/weather-risk-management/lightning-protection-01/

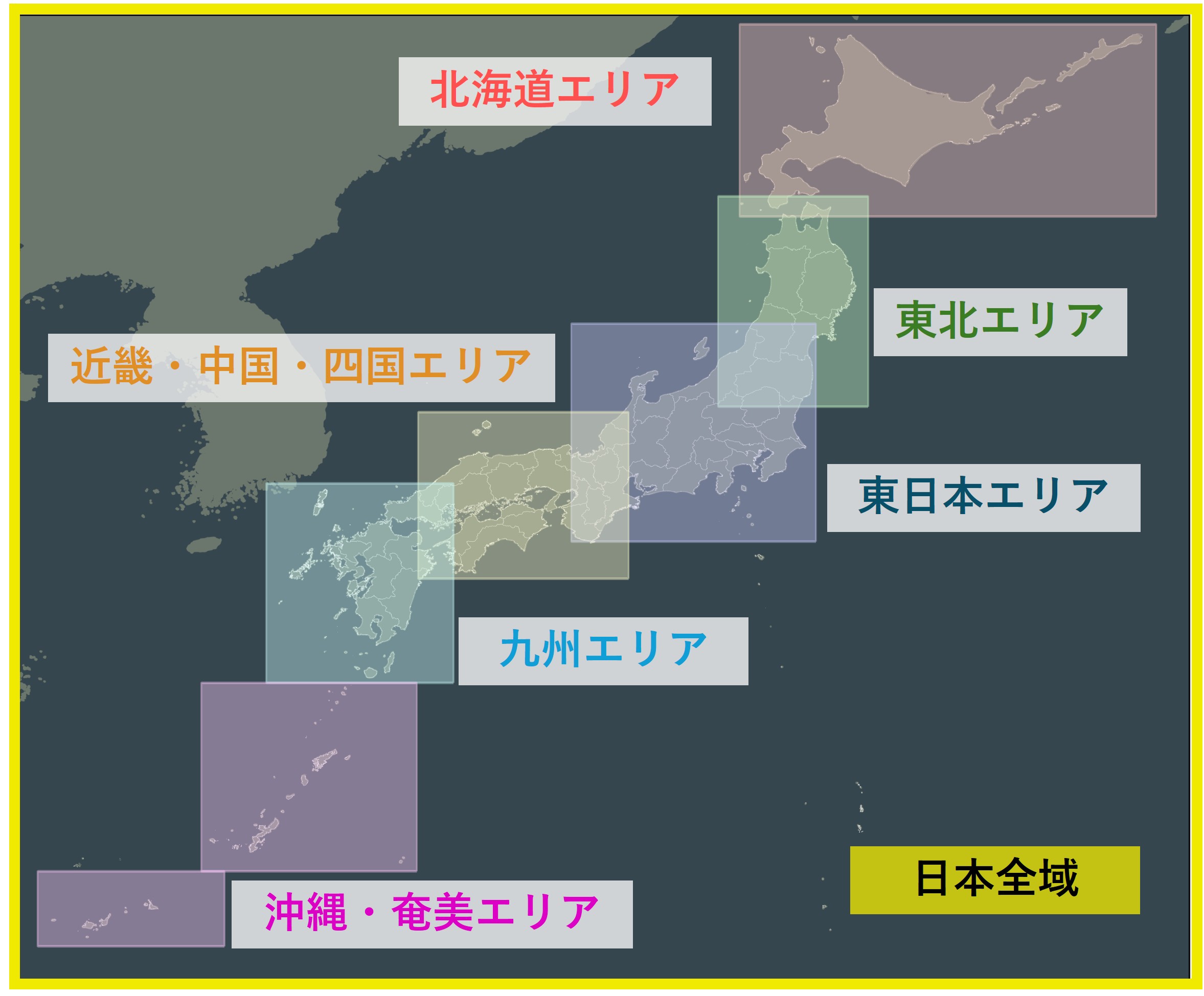

【本レポートでのエリア区分】

【本レポートの落雷数の比較に関する用語】

かなり多い :例年の200%以上

多い :例年の150%以上~200%未満

やや多い :例年の110%以上~150%未満

同程度 :例年の90%以上~110%未満

やや少ない :例年の60%以上~90%未満

少ない :例年の30%以上~60%未満

かなり少ない:例年の30%未満

| 一般財団法人 日本気象協会 環境・エネルギー本部 エネルギー事業部 予測システム課 永松 慎平(ながまつ しんぺい) 鳥取県米子市出身。岡山大学大学院(地球科学専攻)修士課程修了。 システム担当としてエネルギー事業者向けに気象情報提供を行う一方、 気象情報提供分野の統括として、雷サービスの企画・開発を行っている。 |

|---|

当レポートは情報提供のみを目的として作成されたものであり、取引の勧誘を目的としたものではありません。本資料は、当社が信頼できると判断した各種データに基づき作成されておりますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。本資料のご利用に際しては、ご自身の判断にてなされますようお願い申し上げます。また、本資料に記載された内容は予告なしに変更されることもあります。本資料の全文または一部を転載・複製する際は著作権者の許諾が必要ですので、当社までご連絡ください。商品ごとの情報やコンサルティングにつきましても当社までお問い合わせください。

PDFダウンロード: 【日本気象協会レポート】雷レポート2025 Vol.2_