(SDGs レポートVol.2)気象を活用した食品ロス削減の取り組み 〜食品ロスそのものが異常気象を助長させる要因のひとつに~

Report

日本で初めて食品ロスに関する法律「食品ロス削減推進法」が2019年10月1日に施行されました。この法律では10月を「食品ロス削減月間」と定め、また10月30日を「食品ロス削減の日」と発表しています。食品ロスやあらゆる物品の廃棄ロスは世界中でも大きな問題です。特に先進国においては「快適で便利な暮らし」を追求することで生まれた大量生産、大量消費、大量廃棄の社会システムにより、有限である自然環境に多大な負担を与えています。

SDGs(持続可能な開発目標)の「目標12:つくる責任つかう責任」では具体的な目標が定められており、生産側だけの責任ではなく、使う側、つまり消費者一人一人の責任でもあることを示しています。

日本気象協会SDGsレポート2回目は、企業、個人の皆さまに「食品ロス」と気象の関係や、「目標12:作る責任つかう責任」「目標13:気候変動に具体的な対策を」に対して日本気象協会が行っている具体的な対策法についてご紹介します。

食品ロスと気象の関係

日本ではまだ食べられるのに捨てられている、いわゆる「食品ロス」が年間約643万トン発生しています(農林水産省平成28年推計)。食品ロスはさまざまな要因によって発生します。実は「極端気象の増加」も大きな要因の一つです。極端気象とは今まで経験したことのないような特異な気象現象のことで、気候変動によって増加していることは日本気象協会SDGsレポート1回目のレポートでもお伝えしました。

暑いときは冷たいものを欲し、寒いときには温かいものを欲するというように、気象は無意識に人の需要を左右します。極端気象が多い昨今では1年前と今とは全く違った気象傾向になることもあり、それにより需要も1年前の実績と大きく変動します。その変動を読み間違えるとロスを引き起こします。しかしながら日本気象協会が約100社の企業にヒアリングしたところ、ほとんどの企業が前年実績や勘と経験から生産計画を立てていることが分かりました。実は民間企業での気象データ活用はわずか1.3%という発表もあります(総務省「平成27年版情報通信白書」)。

未来の予測が可能という最大の特徴を持つ「気象」を企業が活用することで、今まで読み切れなかった需要を拾うことができ、結果として食品ロスを削減するだけではなく、利益向上にもつながります。

また、異常気象が食品ロス悪化の要因になる以外に、食品ロスそのものが異常気象を助長させる要因にもなっていることも注目すべき点です。食品ロスは商品が無駄になるだけではなく、その商品の製造、運搬、保存、販売、廃棄に使われた自然資源やCO2も無駄になります。図1のように「気候変動」「異常気象」「需要変化」「食品ロス」はいずれも循環しており、悪循環が起きています。食品ロス、廃棄ロスの削減に取り組むということはつまり不要なCO2を削減し、温暖化を軽減することにも繋がるのです。

気象の活用による食品ロス改善事例

日本気象協会は図1の悪循環をストップさせ、環境、社会、経済の持続を目的とした“eco×ロジ プロジェクト”を行っています。本プロジェクトでは高精度の気象予測データと、POSデータ(販売データ)などのビッグデータを解析する「気象×データ」の考え方をもとに、需要予測サービスを企業に提供することで「作り過ぎ」や「欠品」の削減を目指しています。実際に成功事例も増えており、今回は株式会社Mizkan Holdings( https://www.mizkan.co.jp/company/ )の冷やし中華つゆの需要予測をした事例をお伝えします。

【冷やし中華つゆのロス削減】

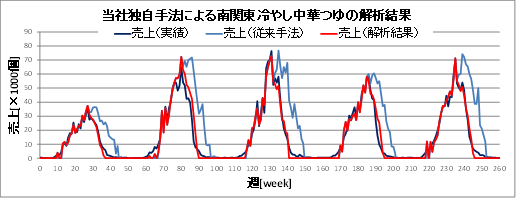

冷やし中華つゆは夏の終わりに在庫が多く残ってしまうという特徴があります。少しでも在庫を削減して無駄なロスを削減するために、日本気象協会では実際の気温では読み切れない消費者心理や体感の変化を表す「体感気温」をTwitterのデータを元に開発しました。過去の冷やし中華つゆ実績データと同時期の気象データを解析する際に、この「体感気温」を使用したところ、冷やし中華つゆの需要予測式の精度が大きく改善しました。毎週15週先までの需要予測を提供してオペレーションで使っていただくことで、約35%食品ロスを削減することができました。

紹介した冷やし中華つゆの事例以外にもドリンクや日配品、菓子などさまざまな気象と関係のある食品の需要予測を行い提供しています。前年実績や勘と経験に加え、「気象×データ」で導き出した需要予測や気象予測を使用していただくことで食品ロスや廃棄ロスを削減していきます。

eco×ロジ プロジェクトが掲げるSDGsの目標

eco×ロジ プロジェクトは2017年から【食品ロス・廃棄ロス削減】【CO2の排出削減】という課題に対して事業を行ってきました。SDGsでは「12:つくる責任つかう責任」、「13:気候変動に具体的な対策を」に当たります。

上記2つの目標に重きを置きながら、「7:エネルギーをみんなにそしてクリーンに」、「8:働きがいも経済成長も」、「9:産業と技術革新の基盤をつくろう」、「17:パートナーシップで目標を達成しよう」、以上4つの目標も同時に意識して活動しています。

日本気象協会は気象を扱うプロ集団として、今後も気象の力で社会の持続的な発展に貢献していきます。また、目標を達成するためには一人一人の意識向上が最も大切です。より多くの方に地球環境に意識を向けていただき、SDGsの目標を念頭に置きながら自然と調和できる社会づくりを同時に推進していきます。

日本気象協会SDGsレポート第3回では、eco×ロジ プロジェクトが重視する他の目標について、具体的な事例を挙げ紹介していきます。

PDFダウンロード:SDGs(Vo.2)_気象を活用した食品ロス削減の取り組み

| 一般財団法人 日本気象協会 防災ソリューション事業部 先進事業課 SDGsプロモーター 古賀 江美子 奈良県出身。小さい頃から自然に囲まれた生活を行う。 学生時代、ドイツでの農地開墾ボランティアや自然豊かなワシントン州立大学への留学を通して「異なるバックグラウンドへの相互理解の構築と連携」を体験的に身につける。 卒業後、上京して便利さと自然のバランスに違和感を覚え、会社員業務の傍ら自然に対する学びの体系化を目指して物理学や東洋哲学など様々な領域の学問を独習。 自らの学びを実現する場として2013年日本気象協会に入社。「eco×ロジプロジェクト」に参画し、気候変動や食品ロス、廃棄ロスの根深い問題に取り組む。 「ステークホルダー間の相互理解と連携」及び「一人一人の意識向上と行動変革」をテーマに、企業間連携の企画推進及び広報活動を行っている。 |