(気候変動コンサルティングレポートVol.2)地域適応コンソーシアム中部地域事業・近畿地域事業から見えた可能性

Report

1.「地域」のニーズにあった「適応」の必要性

気候変動コンサルティングレポートVol.1でも触れた通り、気候変動の「適応策」は緩和策を実施しても避けられない影響への対応を行うものです。その影響は一見同じに見えても、地域によって対策は異なります。

例えば、日本海側と太平洋側とで気候は異なりますし、その地域でどういう産業が盛んか、人口がどのくらいか、さらに気象災害への現在の備えによっても、優先して行うべき対策は異なります(図1)。また、リスクへの備えという点だけではなく、気候変動への適応を通じて地域産業構造の変化にいち早く備える(チャンスに変える)こともできます。このように、適応策の検討では、地域ごとに気候や社会状況などが異なることを考慮し、地域のニーズにあった取り組みを進めることが重要です。

では、地域のニーズを踏まえた取り組みとはどのようなものでしょうか。

2.「地域適応コンソーシアム事業」とは?

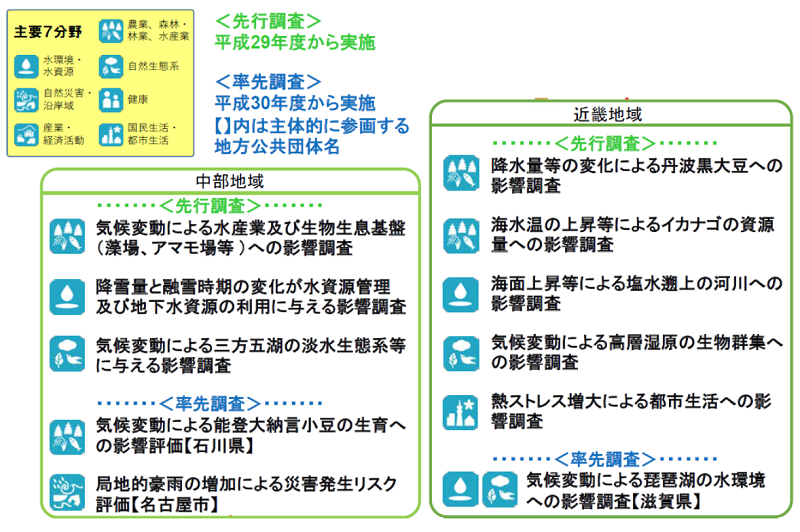

地域の状況に即した気候変動適応の取り組みは、始まったばかりの状況です。その中で、「地域適応コンソーシアム事業」は、環境省が農林水産省・国土交通省と連携して、平成29年度から3年間実施した事業です。この事業は、全国事業と6地域(北海道・東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄)での地域事業で構成されています。この事業の目的は3つあります。1つ目は、各地域のニーズに沿った気候変動影響に関する情報の収集・整理を行うこと。2つ目は、地域の関係者との連携体制を構築すること。そして3つ目は、具体的な適応策の検討を進めることです。

日本気象協会は、地域適応コンソーシアム事業のうち中部地域事業および近畿地域事業を受託しました。地方公共団体と連携しながら、各地の農業や水産業、生活環境、生態系などに及ぼす計11項目の気候変動影響を調査するとともに、今後、取り得る適応の例(適応オプション)の検討を行いました(図2)。

3.地域での影響評価事例

地域適応コンソーシアム中部地域事業・近畿地域事業で実施した調査をいくつかご紹介します。(ここでご紹介する以外の調査内容も、「気候変動適応情報プラットフォームポータルサイト」(https://adaptation-platform.nies.go.jp/conso/index.html)で確認できます。)

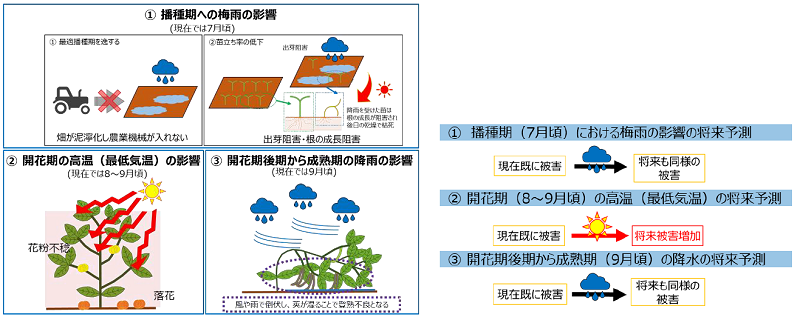

◆気候変動による能登大納言小豆(のとだいなごんあずき)の生育への影響調査

(分野:農業、対象地域:石川県)

各地で気候変動による農業や漁業への影響が懸念されています。しかし、地域ごとの特産物にどんな影響が現れるかの知見は十分にありません。今回の調査では、石川県能登地域の特産品である能登大納言小豆(のとだいなごんあずき)を対象に、どのような気象要因が生育に影響を与え、その影響要因が将来どう変化するかを調査しました(図3)。適応オプションとして、種をまく時期を現在よりも大幅に早める「超早播(ちょうそうは)栽培」が有効となる可能性を示しました。

なお農林水産分野では、このほかにもカキ・アマモ(石川県)、丹波黒大豆(京都府)、イカナゴ(兵庫県)への影響調査も実施しました。

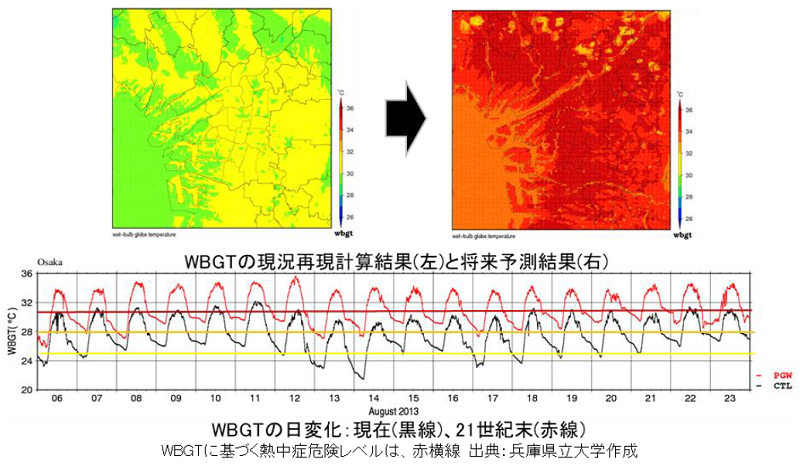

◆熱ストレス ※1 増大による都市生活への影響調査

(分野:国民生活・都市生活、対象地域:大阪府・大阪市(近畿地域全域))

全国各地で気温上昇に伴う熱ストレスの増大(熱中症など)が問題となっています。今回は同様の問題を抱える大阪府・市のニーズをもとに、大都市大阪の環境を踏まえた将来の熱中症リスクを中心に調査しました(図4)。熱ストレスに関連する将来の予測を行うとともに、現地観測により現在の環境も押さえることで、将来に向けた適応策を検討しました。適応オプションとしては、土地利用の変更(緑地化)やクールスポット導入(図5)の有効性が確認できました。

(https://adaptation-platform.nies.go.jp/conso/pdf/final_report.pdf)

![図5 適応オプション (左:小学校校庭の芝生化、中・右:クールスポット導入の結果) [中・右写真出典:大阪府クールスポットモデル拠点推進事業]](https://www.jwa.or.jp/wp-content/uploads/2021/03/210319_005.png)

[中・右写真出典:大阪府クールスポットモデル拠点推進事業]

4.地域における調査に向けて

変化する気候への適応というと、将来の予測のみをイメージしがちです。しかし、実際にはその地域の現在の環境を踏まえて検討するため、現在の環境や地域独自の事情の把握も重要です。

地域適応コンソーシアム事業で、日本気象協会は、地域のニーズを踏まえた調査を実施しました。この調査を通じて気候変動影響を把握し、適応策をまとめることで、地域の諸課題の解決に向けた基礎的な知見の蓄積に貢献しました。また、適応に関する普及啓発活動を行うと共に、気候変動適応広域協議会を通じて地方公共団体での気候変動適応に関する情報共有・協力体制の構築を支援しました。これらの活動を通じ、地域内での気候変動適応の認知向上、対策推進にも貢献できたと考えています。

また、日本気象協会は令和2年8月21日に、環境省の「令和2年度気候変動適応における広域アクションプラン策定事業※3 近畿地域業務」の代表事業者として採択されました。今後も気候変動による地域への影響の把握や適応策の強化について、国・地方公共団体・研究機関とも連携しながら、さらなる貢献を目指していきます。

なお日本気象協会では企業様向けに、気候変動の現状・予測・影響評価等に関する個別セミナーを実施しております。個別セミナーに関するお問合せは下記の「お問い合わせ先」にご連絡ください。

[お問い合せ先]

●一般企業・自治体の方

日本気象協会 環境・エネルギー事業部

TEL:03-5958-8142

MAIL : ke-eigyo_kankyo@jwa.or.jp

◆今回のプロフェッショナルパートナーズ・レポート執筆者

| 一般財団法人 日本気象協会 環境・エネルギー事業部 環境解析課 技師 白川 喜一(しらかわ きいち) 京都大学大学院人間・環境学研究科(相関環境学専攻)修士課程修了 入社以来、再生可能エネルギーに関する調査や国内外の環境影響評価関連業務等に従事。 現在は気候変動の影響、適応策の調査等を担当している。 |

当レポートは情報提供のみを目的として作成されたものであり、取引の勧誘を目的としたものではありません。本資料は、当社が信頼できると判断した各種データに基づき作成されておりますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。本資料のご利用に際しては、ご自身の判断にてなされますようお願い申し上げます。また、本資料に記載された内容は予告なしに変更されることもあります。本資料の全文または一部を転載・複製する際は著作権者の許諾が必要ですので、当社までご連絡ください。商品ごとの情報やコンサルティングにつきましても当社までお問い合わせください。

※1 熱ストレスとは、身体が生理的障害なしに耐え得る限度を上回る暑熱のことを指します。

※2 WBGT(Wet Bulb Globe Temperature(湿球黒球温度)):熱中症を予防することを目的に作られた指標で、「暑さ指数」とも呼ばれています。人体の熱の出入りに与える影響の大きい①湿度、②日射・輻射(ふくしゃ)、③気温の3つを用いて算出します。

※3 気候変動適応法に基づく気候変動適応広域協議会の実施や、地域の関係者の連携が必要な適応課題についての検討、連携による適応策(アクションプラン)の策定の支援等を目的に、環境省が実施する事業です。全国業務と7ブロック(北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄)の地域業務により構成されています。

以上