ニュース

(防災レポートVol.15)令和3年8月の大雨における降水量と被害発生の特徴 ~「記録的な雨量」だったが被害が限定的だった理由は?~

2021.08.27

レポート

8月11日から21日頃にかけて日本列島周辺に停滞した前線の影響で、西日本から東日本の広い範囲で大雨となりました。気象庁は広島県、長崎県、佐賀県、福岡県に大雨特別警報を発表し、九州地方や中国地方では土砂災害による人的被害の発生、河川氾濫に伴う家屋等の浸水など、多数の被害が発生しました。また、長野県岡谷市でも土石流が発生して3名が死亡するなど、東海地方や長野県でも多くの被害が発生しました。総務省消防庁のまとめ(8月24日時点)によると、今回の大雨により死者・行方不明者11名の人的被害が発生しました。

被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

日本気象協会は8月12日から15日にかけて、防災レポートVo1.11~14として「前線に伴う今後の大雨・災害の見通し」を発表しました。本防災レポートVol.15では、8月11日からの大雨(令和3年8月の大雨)の降雨特性と人的被害の発生について分析した結果をご報告します。

1. 令和3年8月の大雨における総降水量

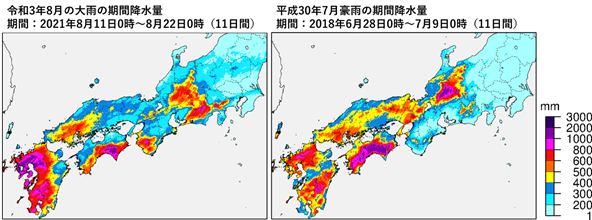

国土交通省解析雨量(1kmメッシュ)を用いて、令和3年8月の大雨の期間中である8月11日から21日の11日間における期間降水量の分布図を作成したものが図1(左)になります。大雨特別警報が発表された長崎県、佐賀県、福岡県のほか、高知県でも期間降水量が1,000mmを超えています。また、九州地方、中国地方西部、和歌山県、東海地方、長野県の広い範囲で期間降水量が500mm以上となりました。

今回の一連の大雨で、一部報道では「平成30年7月豪雨に匹敵する雨量となるおそれ」と報じられていました。図1(右)には、平成30年7月豪雨の期間降水量(期間は2018年6月28日~7月8日の11日間)の分布を示しています。平成30年7月豪雨でも、九州地方、四国地方、中国地方、近畿地方、東海地方の広い範囲で期間降水量が500mm以上となり、特に高知県では1,000mmを超える雨量となりました。

表1は、令和3年8月の大雨と平成30年7月豪雨のそれぞれの期間における日別の総降水量(日本全国の1kmメッシュ雨量の総和)とそれの11日間合計を算出したものです。平成30年7月豪雨では7月5~7日の3日間に集中的に豪雨となり566億㎥の雨が降りました。また、11日間合計で991億㎥の雨が降り、連続11日間の総降水量としては観測史上最大(解析雨量が1kmメッシュ化された2006年5月以降)となりました。

令和3年8月の大雨では8月13~14日に集中的に豪雨となり、2日間で約400億㎥の雨が降りました。その後、8月17~18日にかけても総降水量のピークがあり、11日間合計で約942億㎥の雨が降りました。2つの大雨の11日間合計の総降水量を比較すると、令和3年8月の大雨での総降水量は、平成30年7月豪雨の95%に相当し、総降水量としては匹敵する規模になっていました。

図1 令和3年8月の大雨(左)と平成30年7月豪雨(右)の期間降水量の比較

表1 令和3年8月の大雨と平成30年7月豪雨の日別総降水量の比較

2. 令和3年8月の大雨における72時間雨量の記録更新状況

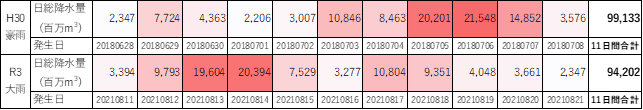

令和3年8月の大雨では、長時間にわたって雨が降り続いたことが特徴でした。図2(左)は令和3年8月の大雨の期間中(8月11日から21日)における72時間雨量の最大値を算出したものです。九州地方や中国地方西部、高知県、和歌山県、岐阜県、長野県、静岡県等で72時間雨量最大値が300mmを超えていることがわかります。総降水量が匹敵する規模であった、平成30年7月豪雨(図2右)でも72時間雨量最大値が300mm以上となった地点が西日本の広い範囲で拡がっていました。両者を比較すると、令和3年8月の大雨よりも、平成30年7月豪雨の方が72時間雨量最大値は大きかったことがわかります。

平成30年7月豪雨では西日本の広い範囲で大雨となり、232名の死者・行方不明者が発生し、とりわけ広島県、岡山県、愛媛県の3県に被害が集中しました。静岡大学・牛山素行教授は平成30年7月豪雨の死者・行方不明者(犠牲者)の発生位置を推定しており(※1)、その位置を図2(右)にプロットしています。72時間雨量最大値は、犠牲者が多数発生した広島県、岡山県、愛媛県に比べて、高知県の方が多くなっていますが、これらの地域では犠牲者はそれほど多く発生していません。

図2 令和3年8月の大雨(左)と平成30年7月豪雨(右)の72時間雨量最大値の比較

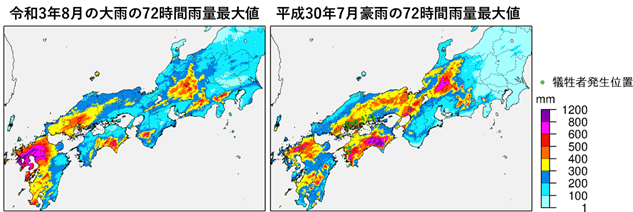

図3(右)は、平成30年7月豪雨での72時間雨量の過去最大値との比を示したものです。高知県では72時間雨量の値そのものが大きかったですが、この地域はこれまでにも多くの大雨が発生しており、72時間雨量の過去最大値との比はそれほど大きくなっていないことがわかります。一方で、普段雨の多くない瀬戸内地方である、広島県、岡山県、愛媛県では72時間雨量が過去最大値を超えており、その比率が150%(過去最大値に比べて1.5倍)を超えたところを中心に犠牲者が多数発生していることがわかります。つまり、雨量そのものの値よりもその地点における過去最大雨量との比の方が被害発生との関係性が高いことがわかります。

図3(左)は、令和3年8月の大雨における72時間雨量の過去最大値の比を示したものです。九州地方北部や中国地方西部、岐阜県や長野県において、72時間雨量が過去最大を超えていたことがわかります。そして、これらの地域で、大雨特別警報が発表され、河川からの氾濫が発生、また、土砂災害による犠牲者が発生していました。このことからも、雨量そのものの値ではなく、その地域にとっての雨量の多さを見ることの重要性がわかります。

図3 令和3年8月の大雨(左)と平成30年7月豪雨(右)の72時間雨量過去最大比の比較

3. 犠牲者発生数の推計

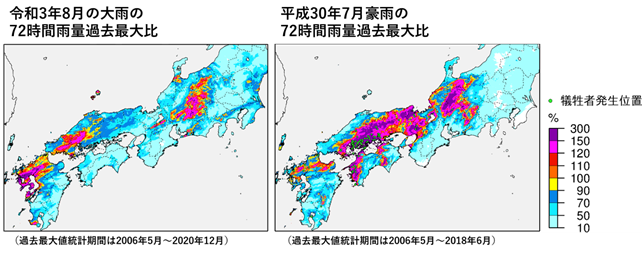

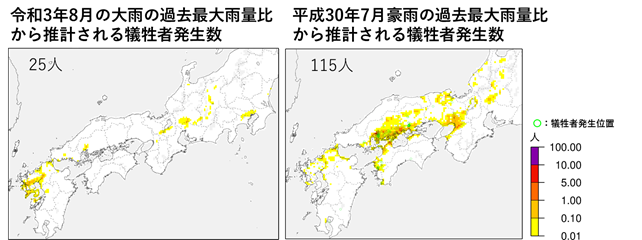

日本気象協会は牛山素行教授と共同で、過去の被害データと過去最大雨量比の関係をもとに豪雨災害犠牲者が発生する可能性を推計する手法の研究開発を行っています(※2)。その成果をもとに、今回観測された雨量の規模から、どの程度の犠牲者が発生する可能性があったのかを推計した結果が図4(左)になります。この手法で推計される犠牲者発生数は25名程度でしたが、実際に発生した犠牲者数は11名となっています。

参考までに、同様の手法で平成30年7月豪雨における犠牲者数を推計した結果が図4(右)になります。この手法では、115名の犠牲者が発生する可能性があると推計されましたが、実際に発生した犠牲者数は232名(関連死を除く)でした。他にも、令和元年台風19号や令和2年7月豪雨でも同様の手法で推計し、平成30年7月豪雨と同様、実際の犠牲者発生数のおおよそ0.5倍~2倍の範囲内で推計することができていました。

したがって、令和3年8月の大雨の規模は、10~50名程度の犠牲者が発生する可能性があった雨量であると考えられます。先述のとおり、総務省消防庁のまとめでは、11名の犠牲者が発生しており、推計の範囲内であると言えます。

犠牲者が発生してしまったことは極めて残念ではありますが、令和3年8月の大雨による犠牲者数は平成30年7月豪雨に比べてかなり少ない人数でした。今回の大雨では、気象庁や日本気象協会からも大雨と災害発生の可能性をお伝えし、繰り返し早めの避難等を呼びかけました。地域においても早めの避難が行われ、これまでの大雨の経験、教訓を生かすことができた事例もあったと思われます。一方で、災害をもたらし得る雨量という点で見ると、今回の大雨では72時間雨量などで過去の記録を大きく超える雨量となった地域は、平成30年7月豪雨ほど拡がってはいませんでした。8月11日から21日の11日間に全国で降った雨の量は平成30年7月豪雨に匹敵する雨量でしたが、72時間雨量の過去最大値との比率など、被害発生との関連性の高い指標でみると、そこまでの被害にはなりにくい雨であったとも言うことができます。

つまり、今回の大雨で被害に遭わなかった、あるいは被害が限定的だったからといって、この次の大雨でも被害が発生しないとは全く言えないと考える必要があります。

図4 令和3年8月の大雨(左)と平成30年7月豪雨(右)の過去最大雨量比から推計される犠牲者発生数の比較

4. 今後に向けて

本レポートでは、令和3年8月の大雨では、8月11日から21日の11日間に全国で降った雨の総量は、甚大な被害をもたらした平成30年7月豪雨に匹敵する規模であったことを示しました。一方で、単純に期間や範囲を広くとって雨量を集計し、それが「記録的な量」だったとしてもそれが必ずしも災害発生の危険性が極めて高いことを示すわけではありません。大雨から被害の発生可能性を予見し、命を守るためには、その地域においてこれまでに観測された雨量、その地域にとって危険な雨量をあらかじめ把握しておき、それに比べてどれくらいの雨が予測されているのかを見ることが極めて重要です。今後も、日本気象協会では過去に観測された雨量との比である「過去最大雨量比」の情報を発信し、災害発生危険度が高まっている地域をわかりやすくお伝えしていきます。

日本気象協会の天気予報専門メディア「tenki.jp」では、「警報・注意報」「地震情報」「津波情報」「火山情報」「台風情報」などの防災情報(https://tenki.jp/) を24時間365日提供しています。

また、「tenki.jp 知る防災」(https://tenki.jp/bousai/knowledge/)プロジェクトでは、備蓄や避難の心得をご紹介しています。

報道などで大きな気象災害への注意がなされる際の情報源として、活用ください。

<ご参考>

(防災レポート Vol.14)前線に伴う今後の大雨・災害の見通し(第4報)

https://www.jwa.or.jp/news/2021/08/14279/

(防災レポート Vol.13)前線に伴う今後の大雨・災害の見通し(第3報)

https://www.jwa.or.jp/news/2021/08/14249/

(防災レポート Vol.12)前線に伴う今後の大雨・災害の見通し(第2報)

https://www.jwa.or.jp/news/2021/08/14218/

(防災レポート Vol.11)前線に伴う今後の大雨・災害の見通し(速報)

https://www.jwa.or.jp/news/2021/08/14183/

※1 牛山素行・本間基寬・横幕早季・杉村晃一:平成30年7月豪雨による人的被害の特徴, 自然災害科学,No.38-1,pp.29-54,2019.

※2 本間基寛・牛山素行:豪雨災害における人的被害ポテンシャルの推定の試み,日本災害情報学会第22回学会大会予稿集,pp.24-25,2020.

| 本間 基寛(ほんま もとひろ) 一般財団法人 日本気象協会 社会・防災事業部 専任主任技師 北海道生 北海道大学理学部卒業,東京大学大学院理学系研究科修士課程修了 京都大学防災研究所特任助教(非常勤) 静岡大学防災総合センター客員准教授(非常勤) 博士(工学) 技術士(建設部門:河川、砂防及び海岸・海洋) 気象予報士 |

|---|