ニュース

(気候変動コンサルティングレポートVol.5)企業への気候変動影響と影響評価方法例のご紹介

~IPCCの最新報告書から読み解く企業への気候変動~

2021.09.28

レポート

近年では、豪雨や極端な気温の上昇が顕在化しており、すでに、私たちの日常生活や企業活動にさまざまな影響を与えています。IPCCは、2021年8月に、第6次評価報告書第1作業部会報告書(自然科学的根拠)(AR6/WG1)の政策決定者向け要約(SPM)を公表しました。この報告書では、「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない」とし、「1950年以降、陸域の多くで、高温に関する極端現象(熱波を含む)の頻度と強度が増加」、「十分な観測データのある陸域のほとんどで1950年代以降に大雨の頻度と強度が増加」など、気候変動がすでに顕在化・深刻化していることをこれまで以上に強調しています[1]。

今回のプロフェッショナルパートナーズレポートでは、企業活動に対して今後想定される気候変動の影響と、その評価方法の一例を紹介します。

[1] IPCC Webサイト(https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#SPM)、及び、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書第I作業部会報告書(自然科学的根拠)の公表について(環境省、2021年8月9日)

Ⅰ.気候変動による企業活動への影響は既に顕在化している

昨今の激甚化する豪雨や台風、極端な気温の上昇等は、企業活動にさまざまな影響を与えています。

一例として、「令和2年7月豪雨」では、熊本県を中心に、農林水産業や製造業、卸・小売業、観光業、交通インフラなど、多方面にわたって豪雨による甚大な影響がありました。農林水産業では被害額は約2,200億円と推計されており、農業用ハウスの損壊・浸水、農地や畜舎等の冠水、果樹の枝折れなどの被害がありました[1]。

東日本などで記録的な強風や大雨をもたらした「令和元年東日本台風」(台風19号)は、神奈川県のコンビナートでの施設破損、群馬県の自動車工場の操業停止、北陸新幹線長野車両センターの浸水など、企業活動に大きな影響がありました。この台風による中小企業関係被害額は4,767億円と推定されています[2]。

また、水害被害額(建物被害額等の直接的な物的被害額等)は約1兆8,800億円で単一水害の被害額として統計開始以来最大でした[3]。

西日本を中心とした「平成30年7月豪雨」では、製造業をはじめとしてさまざまな企業に甚大な影響がありました。自動車メーカーなどはサプライチェーンの寸断により工場の操業を停止し、その他の製造業でも工場や物流拠点の浸水によって稼働停止を余儀なくされました。

[1] 令和2年7月豪雨による被害状況等について(内閣府、2021年1月7日)

[2] 経済産業省資料(https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191031005/20191031005.html)(2019年10月31日)

[3] 令和元年の水害被害額(確報値)(国土交通省水管理・国土保全局河川計画課、2021年3月31日)

平成30年7月豪雨による被害(JWA撮影)

2016年の北海道への相次ぐ台風上陸では、十勝川水系など多くの河川の洪水により、農地や製造拠点が浸水するなど食料品製造業に大きな影響がありました。

また、気温の上昇による影響も多岐にわたっています。特に食料品製造業では、コメなどの作物の収量及び品質の変化、ワイン用のブドウなど果樹の適地の変化、日本酒の醸造環境の変化など、さまざまな影響がみられます。製造業では、猛暑によって空調などに伴う電力需要が増加する企業があります(逆に暖房需要が減る場合もあります)。また、観光業では、近年は降雪の不足によってスキー場の営業に支障が出るケースがみられます。

IPCC AR6/WG1報告書の政策決定者向け要約(SPM)では、企業活動を含めた人間活動が、このような近年の豪雨や台風、極端な気温上昇の強度や発生確率の高まりの一因であることを指摘しています。

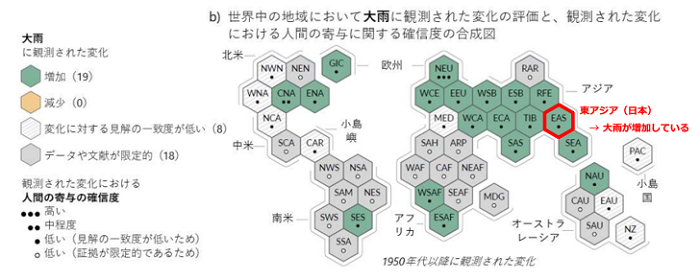

図 1 観測された大雨事例の変化

(緑色六角形は、1950年以降に大雨が増加傾向にあることを示す。)

出典:IPCC AR6/WG1報告書の政策決定者向け要約(SPM)の概要

(2021年8月 文部科学省・気象庁・環境省・経済産業省)より作成

Ⅱ.将来の気候はどうなるのか

このように現状でも気候変動によるさまざまな影響が顕在化していますが、将来の気候はどのようになるのでしょうか。最新の予測結果は、現在は「極端な」気象現象と捉えられているレベルの大雨や酷暑などの事象が、将来は「通常」になってしまう可能性を示唆しています。以下に一例をご紹介します。

増加する極端な降雨

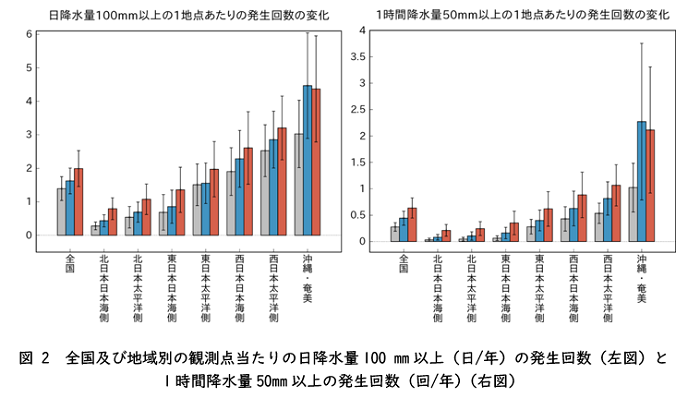

陸地での極端な降水量の頻度と強度は、世界全体でみると気温上昇に伴って増加することが予測されています(AR6/WG1)。それでは日本国内ではどのような変化が起きるのでしょうか。「日本の気候変動2020」によると、日降水量100mm以上の大雨の日数は、地域によって異なりますが、20 世紀末(1980~1999 年平均)と比べて全国平均で約1.4倍の増加が予測されています(図2左)。1時間降水量50mm以上の短時間強雨は約2.3 倍に増加します(図2右)。なお、図には示していませんが、日降水量200 mm以上の大雨は約2.3 倍、1時間降水量30mm以上の短時間強雨は約1.7 倍に増加します。これらの結果は、将来、短時間に集中的に降る雨がこれまで以上に増加する可能性を示しています。

(気象庁の予測結果。縦線:年々変動の幅。灰色:20 世紀末(1980~1999 年平均)。

赤:4℃上昇シナリオ(RCP8.5)の21 世紀末(2076~2095 年平均)。青:2℃上昇シナリオ(RCP2.6)の21 世紀末。)

出典:日本の気候変動2020(詳細版)(2020年12月 文部科学省、気象庁)

激増する猛暑日、激減する冬日

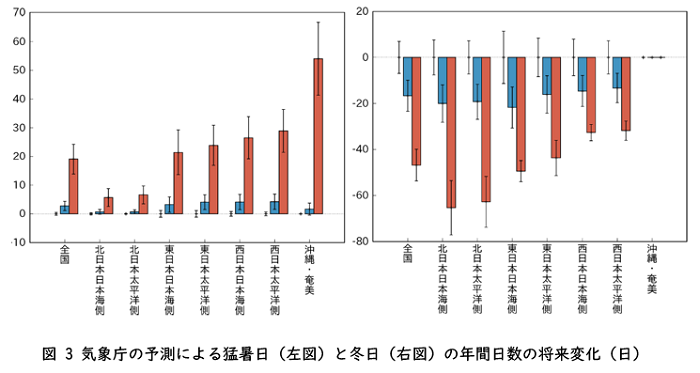

次に、国内の気温の予測結果の一例を図3に紹介します。平均気温の上昇についてはさまざまな機会で紹介されているため、ここでは猛暑日(最高気温が35℃以上の日)と冬日(最低気温が0℃未満の日)の年間日数の変化を紹介します。4℃上昇シナリオ(RCP8.5)では、21 世紀末(2076~2095年の平均)には、20世紀末(1980~1999 年の平均)と比べ、猛暑日の年間日数は全国的に有意に増加すると予測されています。例えば、東日本太平洋側、西日本太平洋側では、それぞれ+23.9日、+28.9日と、最高気温が35℃以上になる日が1か月程度も増えることになります。一方、冬日の年間日数は、沖縄・奄美以外の地域で有意に減少することが予測されています。減少日数は北ほど顕著で、北日本の日本海側、北日本の太平洋側でそれぞれ-65.4日、-62.8日、つまり2か月程度も減少すると予測されています。

上記は産業革命前と比べて気温が4℃上昇した時の評価となりますが、IPCC AR6/WG1報告書では極端な気温現象の頻度は地球温暖化の進展に応じて変化し、産業革命前比の昇温量が1.5℃もしくは2℃の場合でも極端な高温(低温)現象が増加(減少)する可能性が非常に高いとされています。

(気象庁の予測結果。縦線:年々変動の幅。赤:20 世紀末(1980~1999 年平均)を基準とした4℃上昇シナリオ(RCP8.5)の21 世紀末(2076~2095 年平均)における将来変化量。青:20 世紀末を基準とした2℃上昇シナリオ(RCP2.6)の21 世紀末における将来変化量。棒グラフが無いところに描かれている細い縦線:20 世紀末の年々変動の幅)

出典:日本の気候変動2020(詳細版)(2020年12月 文部科学省、気象庁)

気候変動の予測方法

世界全体での気候の予測は全球気候モデルを用いて行われています。気候モデルでは、大気、海洋、陸面等におけるさまざまな現象を定式化し、気温、降水、日射、風などの様々な物理量を、地球全体を数10〜数100km四方の格子に区切ってシミュレーションします。地域レベル(日本の北海道、東北、関東など)の予測は、全球気候モデルのアウトプットを用いて、より空間解像度が高い地域気候モデルでシミュレーションします。これにより、例えば、1kmや5km四方での予測が可能となります。

なお、気候モデルのアウトプットを使う際にはさまざまな留意点があります。まず、予測結果はそのまま使えるわけではなく、観測値との比較検証や補正が必要です。また、気象要素によって信頼度が異なります。例えば気温や降水の結果はさまざまな研究や検証がなされており比較的信頼度が高く、それ以外の気象要素、例えば風や日射量は気温に比べると信頼度が低くなると言われています。なお、空間解像度が高ければ良いというわけではなく、目的に応じた使い方をする必要があります。例えば、年平均気温の上昇の度合いを知るためには高解像度のモデルである必要はなく、全球気候モデルなどのアウトプットを使うことが適しています。一方、日単位あるいは時間単位の降水の程度は局地的な地形などの影響を強く受けるため、より空間解像度が高いモデルが適しています。

Ⅲ.将来の気候変動は、企業活動にどのような影響を与えるか

将来の気候変動によって、企業活動には具体的にどのような影響が起こりうるでしょうか。

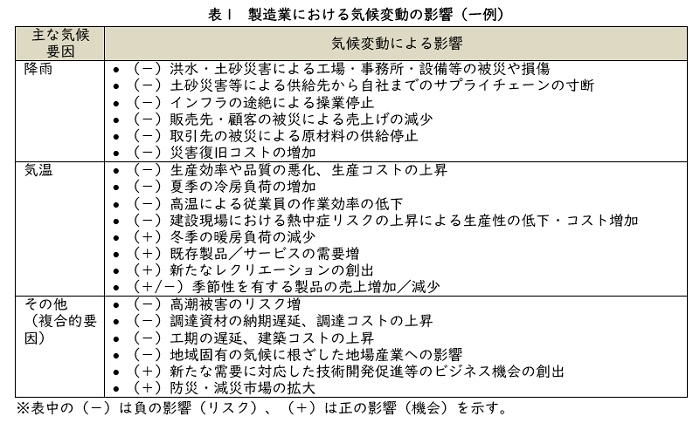

ここでは製造業に注目し、その具体的な影響の一例を表1に示します。

極端な降雨の増加、長期的な気温の上昇、猛暑日等の増加により、現在及び将来にわたって、負の影響(リスク)だけでなく、正の影響(機会)も含め、様々な影響が考えられます。自社への影響だけでなく、調達・生産・物流・販売といったサプライチェーン全体にも影響が及ぶ可能性があります。

産業・経済活動分野全般における影響については、「気候変動コンサルティングレポートVol.4」をご覧ください(https://www.jwa.or.jp/news/2021/05/13354/)。

出典:「気候変動影響評価報告書(2020年12月、環境省)」、「TCFDを活用した経営戦略立案のススメ~気候関連リスク・機会を織り込むシナリオ分析実践ガイド ver3.0~(2021年3月、環境省)」より一部抜粋・要約

Ⅳ.自社への気候変動の影響はどのように評価すれば良いか?

表1では、「気候変動影響評価報告書」など、すでに公開されている報告書で示されている影響を挙げています。昨今、多くの企業は自社への現時点での気候変動の影響評価に着手しています。投資家等への開示を目的としたTCFD※1提言やCDP※2への対応はその取り組みの一環であり、さらに詳細な影響評価を実施している企業もあります。

今後、予測されている気候変動による自社への影響を把握し、備える必要性がさらに増していくなかで、気候変動の影響を具体的にどのように評価していけば良いでしょうか。以下にいくつかのアイディアをご紹介します。

1) 影響の全体像を把握する

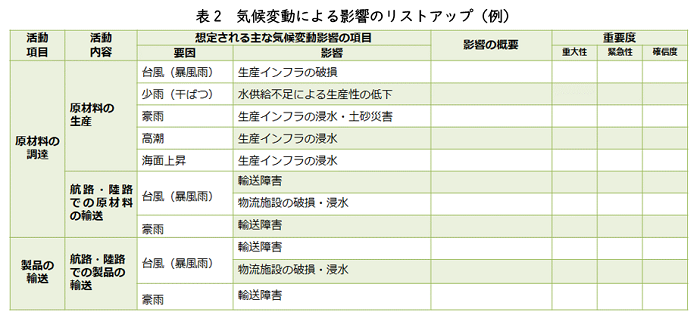

自社の活動やサプライチェーン全体を見渡し、どこにどのような影響があるか、網羅的かつ定性的にリストアップします。表2に一例を示します。これは、企業の温室効果ガス排出量について、Scope 3排出量(自社以外の事業者の活動による間接排出量)を算定してホットスポットを特定していく流れと類似しています。

2) 影響の概要を整理し、重要度を評価する

1)でリストアップした各項目について、想定される影響の概要を整理し、それらの重要度を評価します。重要度には様々な評価の尺度がありますが、例えば環境省の「気候変動影響評価報告書(総説)」では、重大性、緊急性、確信度の3つをとりあげて、以下のように評価しています。

重大性:

社会・経済・環境の3つの観点から評価。IPCC第5次評価報告書における主要なリスク特定の基準のうち、影響の程度、影響が発生する可能性、影響の不可逆性(元の状態に回復することの困難さ)、当該影響に対する持続的な脆弱性・曝露の規模等を勘案。

緊急性:

影響の発現時期、適応の着手・重要な意思決定が必要な時期の2つの観点から評価。

確信度:

研究・報告のタイプ(証拠の種類、量、質、整合性)、見解の一致度の2つの観点から評価。

3) 各拠点における気候変動の影響を評価する

現状のリスク評価を行う上で、例えば、洪水リスクが高い国内の製造拠点を特定する場合には、ハザードマップ(河川洪水、内水氾濫、高潮等)等の既存のツールや情報を用いた評価が有用です。ハザードマップなどを確認することで、現時点で想定されている最大規模の降雨で発生する洪水による浸水場所、浸水深などが把握できます。なお、将来の気候変動を考える際には、複数の将来気候シナリオを想定し、気候モデルのアウトプットを用いて、対象とする地域での降水量や洪水の頻度の変化などを詳細に解析する必要があります。また、ハザードマップが用意されていない地域では、新たに洪水による浸水などの可能性の評価を行う必要があります。

一方、海外の事業拠点の洪水などによるリスクを評価する場合には、WRI(World Resources Institute)が構築したAqueduct※3や国立研究開発法人 国立環境研究所が管理・運営するAP-PLAT(アジア太平洋気候変動適応情報プラットフォーム)※4を参照することが一つの方法と考えられます。その他、最新のIPCC報告書などを確認することも有用です。これらの資料を活用することで地域間の比較などの大まかな評価はできますが、より詳細な評価を行う場合には、気候モデルのアウトプットを用いた解析が必要になります。

[用語解説]

※1 TCFD:G20の要請を受けて、金融安定理事会(FSB)により気候関連の情報開示及び金融機関の対応方法を検討するため、設立された「気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」の略称。

※2 CDP:気候変動など環境分野に取り組む国際NGO。各企業の気候変動への取り組みに関する情報を収集し、共通の尺度で各企業の取組を評価している。

※3 Aqueduct:世界の水リスクに関する情報を提供している。(https://www.wri.org/aqueduct)

※4 AP-PLAT(アジア太平洋気候変動適応情報プラットフォーム):アジア太平洋地域における気候変動リスクや適応事例等の知見・情報を発信している。(https://ap-plat.nies.go.jp/index.html)

Ⅴ.JWAからのご提案:

気象のプロだからできる、ニーズに応じた気候変動影響評価サービス

気象災害の増加やTCFD提言対応などを背景として企業でも気候変動対策が推進されている中で、本レポートでは、想定される気候変動による影響とその評価の方法の一例をご紹介しました。

まずは、社内の関係各部署から構成されるワーキンググループ等を組織し、想定される気候変動の影響について意見を出し合い、表2のような形にまとめてみてはいかがでしょうか。

気候変動影響の整理において疑問が生じたり、将来の詳細な気候変動影響の調査・解析の必要性が生じたりする場合には、気候変動に関するコンサルティングの実績が豊富な日本気象協会にご相談ください。気候モデルのアウトプット等を用いた各拠点での詳細な影響評価など、それぞれのニーズに応じた詳細な気候変動影響評価で、企業の気候変動対策の取り組みを支援いたします。

また、気候変動の現状・将来予測・影響評価などに関するセミナーや勉強会も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

◆今回のプロフェッショナルパートナーズ・レポート執筆者

| 一般財団法人 日本気象協会 環境・エネルギー事業部 環境解析課 小楠 智子(おぐす ともこ) 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 サステイナビリティ学グローバルリーダー養成大学院プログラム 修士課程修了 入社以来、気候変動の影響、適応策の調査等を担当している。 |

|---|

◆◆◆お問い合わせ先◆◆◆

一般企業・自治体の方

日本気象協会 環境・エネルギー事業部

TEL:03-5958-8142

MAIL : ke-eigyo_kankyo@jwa.or.jp

・当レポートは情報提供のみを目的として作成されたものであり、取引の勧誘を目的としたものではありません。

・本資料は、当社が信頼できると判断した各種データに基づき作成されておりますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。本資料のご利用に際しては、ご自身の判断にてなされますようお願い申し上げます。また、本資料に記載された内容は予告なしに変更されることもあります。

・本資料の全文または一部を転載・複製する際は著作権者の許諾が必要ですので、当社までご連絡ください。

・商品ごとの情報やコンサルティングにつきましても当社までお問い合わせください。

以上

PDFダウンロード:【日本気象協会レポート】気候変動コンサルティングレポートVol.5_