ニュース

(SDGs レポートVol.3)エネルギーと気候変動~CO2削減に向けた具体的行動がなぜ急務なのか~

2019.12.09

レポート

地球温暖化などの気候変動を抑えるために2015年のパリ協定で「世界の平均気温上昇を産業革命前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」という目標が採択されました。すでに約1℃上昇しており、あと0.5℃平均気温が上がるだけでもサンゴ礁が70~90%減少し、収穫できる食物が変化するなど我々の生活に大きく影響を及ぼすと言われています。気温上昇を抑えるため、日本は2030年までに温室効果ガス排出26%削減(2013年度比)という目標が決定しており、現在8.4%削減(環境省 2017年温室効果ガス排出量)しています。順調に見えますが、日本のCO2排出量は世界で5番目に多く、SDGsの目標13「気候変動に具体的対策を」でも日本は「最重要課題」という評価を受けておりまだまだ改善が必要な状況です(図1)。

日本気象協会SDGsレポート3回目はエネルギー起源で発生するCO2の現状と課題、それに向けた日本気象協会が行っているアクションの一部をご紹介します。

図1:2019年日本のSDG INDEX (5,12,13,17は最も達成率が低く「最重要課題」という評価)

出典) SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT2019

1.エネルギーとCO2

エネルギーは産業や日々の暮らしに欠かせないものです。電気を使うことや乗り物を使って移動することなど物やサービスをつくることができるのは全てエネルギーがあるおかげです。

しかしながら環境よりも経済発展に比重を置いた結果、エネルギー発電量は増加し、いまや日本のエネルギー起源のCO2排出量は年間11億9,000万トン(環境省 平成29年温室効果ガス排出量確定値)にのぼり、世界の全CO2排出量の約3.6%を占めています。

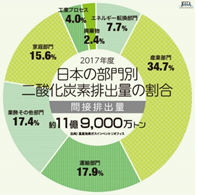

図2:2017年度日本の部門別二酸化炭素排出量の割合

出典)温室効果ガスインベントリオフィス 全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト(http://www.jccca.org/)より

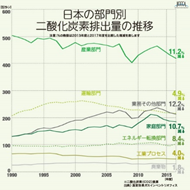

図3:日本の部門別二酸化炭素排出量の推移

出典)温室効果ガスインベントリオフィス 全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト(http://www.jccca.org/)より

産業部門でのCO2排出量は少しずつ減少していますが、それでもまだ全排出量の約35%を占めています(図2・図3)。世界の平均気温の上昇を1.5℃に抑え、自然と調和した社会をつくるためには石油、石炭、天然ガスといったCO2を大量に発生させる化石燃料の活用から、太陽光、風力、水力といった再生可能エネルギーへ置き換える必要があります。とはいっても再生可能エネルギーへの転換はコストが高いと言われています。、IPCC「1.5℃特別報告書」によると、1.5℃に抑えるためのエネルギー供給への投資費用は年間1兆4600億米ドル以上必要である一方、投資することで2200年までに合計496兆米ドル分の損害を免れると報告されています。

「目の前」を選択して温暖化を助長させるのか、「未来」に投資して人類が地球上で生きていくための土台である「自然環境のシステム」を守っていくのか、一人一人の選択が試される時ではないでしょうか。日本気象協会は気象会社として気象予測や気象テクノロジーを駆使し自然と社会との調和をモットーに、自然環境に配慮した企業や個人をサポートしていきたいと思っています。

2. 気象の活用によるCO2削減改善事例

産業部門におけるCO2排出量の抜本的改革にはエネルギー構成の見直しが必須です。日本気象協会は再生可能エネルギーの提案や風力アセスメントなどのコンサルティングを通じエネルギー転換におけるコアな事業を行っています。

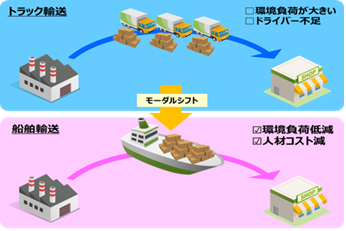

一方で目の前で出ている余分なCO2を、気象を絡めた少しの工夫で削減していくことも同時に大切と考え、“eco×ロジ プロジェクト”というプロジェクトを立ち上げ、高度な気象予測や需要予測サービスを企業に提供しています。同プロジェクトは気象テクノロジーや解析技術、気象の知見を基に「作り過ぎ」や「廃棄」によって排出される無駄なCO2の削減および食品ロス削減を目指しています。今回は2014年度から3年間実施した「需要予測の精度向上・共有化による省エネ物流プロジェクト」において、ネスレ日本株式会社および川崎近海汽船株式会社と連携して行ったモーダルシフト※実証実験によりCO2を大幅に削減できた事例をお伝えします。

※モーダルシフト:CO2排出量の削減や物流の効率化などの観点から、トラックから貨物鉄道や海運へ輸送手段を転換すること

【モーダルシフトでCO2削減】

飲料品は気象の影響により需要が変わりやすいため、在庫最適化には気象予測が無視できない要素です。ネスレ日本は7日先気象予測を活用していたため、速く運べるトラック輸送を採用していました。しかしながら一台で運べる量は限られるため、複数のトラックの準備およびドライバーの確保をする必要がありコストと手間が掛かっていました。さらに複数のトラックを走らせるため環境負荷も大きいという課題がありました。

その課題を解決するため、当プロジェクトが扱う、より高精度の「14日先 気象予測」の活用へと切り替えることで輸送計画を早い段階で立てていただき、到着までの日数はかかるがコストと環境負荷削減に貢献できる船舶輸送に変更(モーダルシフト)することが可能になりました。結果として約48%CO2削減※2および輸送効率を向上することができました。

※2日本気象協会の内航船向けのサービス「ECoRO(エコロ)」による燃費が最小となる航路計画の効果も含む

図4:モーダルシフト実施イメージ

気候変動により異常気象が当たり前になりつつある昨今、以前に比べて極端な気象や気象災害が増えています。これらは経済活動へもダメージを与えます。

気象は「物理学的手法により未来を予測できるもの」でもあります。未来を事前に知ることで、危機回避をすることができ、またうまく活用することで環境負荷を減らすことが可能です。

3. eco×ロジ プロジェクトが掲げるSDGsの目標

eco×ロジ プロジェクトは2017年から【食品ロス・廃棄ロス削減】【CO2の排出削減】という課題に対して事業を行ってきました。SDGsでは「12:つくる責任つかう責任」、「13:気候変動に具体的な対策を」に当たります。

上記2つの目標に重きを置きながら、「7:エネルギーをみんなにそしてクリーンに」、「8:働きがいも経済成長も」、「9:産業と技術革新の基盤をつくろう」、「17:パートナーシップで目標を達成しよう」、以上4つの目標も同時に意識して活動しています。

日本気象協会は気象を扱うプロ集団として、今後も気象の力で社会の持続的な発展に貢献していきます。また、目標を達成するためには一人一人の意識向上が最も大切です。より多くの方に地球環境に意識を向けていただき、SDGsの目標を念頭に置きながら自然と調和できる社会づくりを同時に推進していきます。

日本気象協会SDGsレポート第4回では、eco×ロジ プロジェクトが重視する他の目標について、具体的な事例を挙げ紹介していきます。

PDFダウンロード:日本気象協会_SDGsレポートVol.3_エネルギーと気候変動

| 一般財団法人 日本気象協会 防災ソリューション事業部 先進事業課 SDGsプロモーター 古賀 江美子 奈良県出身。小さい頃から自然に囲まれた生活を行う。 学生時代、ドイツでの農地開墾ボランティアや自然豊かなワシントン州立大学への留学を通して「異なるバックグラウンドへの相互理解の構築と連携」を体験的に身につける。 卒業後、上京して便利さと自然のバランスに違和感を覚え、会社員業務の傍ら自然に対する学びの体系化を目指して物理学や東洋哲学など様々な領域の学問を独習。 自らの学びを実現する場として2013年日本気象協会に入社。「eco×ロジプロジェクト」に参画し、気候変動や食品ロス、廃棄ロスの根深い問題に取り組む。 「ステークホルダー間の相互理解と連携」及び「一人一人の意識向上と行動変革」をテーマに、企業間連携の企画推進及び広報活動を行っている。 |

|---|

eco×ロジ