(日射量レポートVol.1)『2019年の日射量』~2019年(令和元年)の日射量の分布は、2018年と比べて「北高南低」の傾向でした~

Report

日本気象協会のエネルギー事業は、環境・エネルギー分野のコンサルティングや課題解決につながる気象情報提供により、安全・安心でサステナブルな社会の実現に貢献してきました。なかでも今回ご紹介する「日射量」に関する各種データや技術を活用することで、太陽光発電の導入前の賦存量(注1)把握から、導入後の計画的な運用に必要となる発電量の推定・予測、太陽光発電システムの故障診断まで、お客さまの太陽光発電の導入・運用をワンストップでサポートしています。

「太陽光」の強さを計る尺度として、「日射量」や「日照時間」があります。太陽光発電出力を推定するためには太陽からのエネルギー量を表す「日射量」の情報が必要です。しかし、気象庁が観測している「(全天)日射量」は全国48カ所(注2)と限られ、全国約840地点のアメダスで観測されている「日照時間」と比べると地点数が不足しています。

そこで、日本気象協会はこれまで、日本全国の年間日射量(注3)を集計して発表してきました。

2015年 ( 2016.2.29 https://www.jwa.or.jp/news/2016/02/4564/ )

2016年 ( 2017.1.19 https://www.jwa.or.jp/news/2017/01/4421/ )

2017年 ( 2018.1.31 https://www.jwa.or.jp/news/2018/01/4298/ )

2018年 ( 2019.1.31 https://www.jwa.or.jp/news/2019/01/4202/ )

時代が平成から令和に変わった2019年は「日射量」という視点で見るとどのような年だったのかを「日射量レポート」としてご紹介します。

1.2019年(令和元年)は、どのような年だったのか

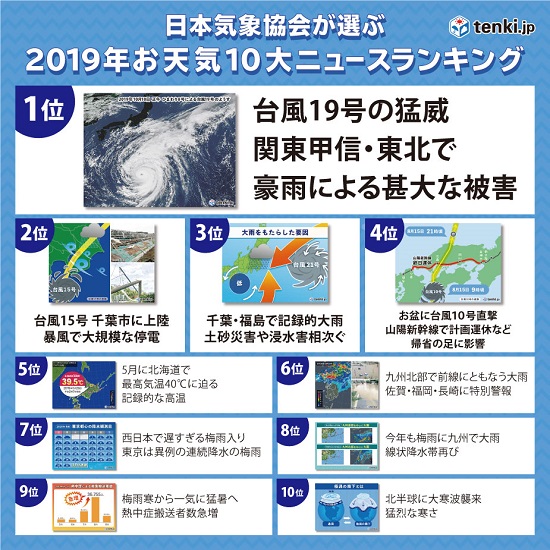

日本気象協会は毎年12月に、日本気象協会所属の気象予報士のうち100名が選ぶ「日本気象協会が選ぶ2019年お天気10大ニュースランキング」を発表しています。

2019年は以下の10大ニュースが選ばれました。

大きな台風の上陸による被害、記録的な大雨、梅雨入りの遅れや梅雨時期の連続降水、梅雨寒、そして梅雨寒からの猛暑や5月の北海道での記録的な高温など、雨やめまぐるしい気温の変化への対処・対策を続けた1年間でした。

https://www.jwa.or.jp/news/2019/12/8786/

2.2019年(令和元年)の日射量

日本気象協会は、NEDO(注4)の研究事業を通じ、アメダスで観測された日照時間(注5)から全天日射量(注6)を高精度で推定するモデルを開発し、2013年から運用しています。

このモデルによる出力結果を日本気象協会では「アメダス推定日射量」として、大手電力各社、新電力各社、太陽光発電事業者向けに提供しています。アメダス推定日射量(推定値)は、リアルタイムでオンライン提供しているほか、1992年から蓄積している過去データも提供しています。これらの過去データは、日射量の長期的な変動解析などの目的でご利用いただけます。

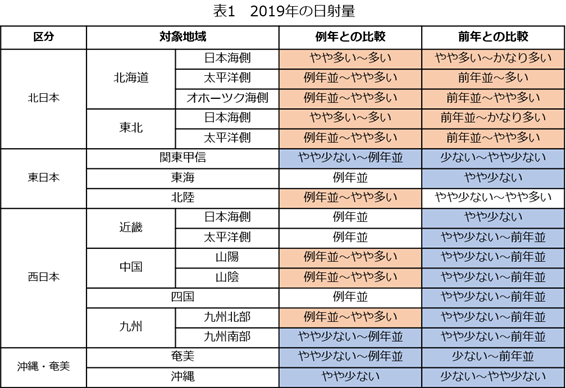

表1は「アメダス推定日射量」を使い、全国約840地点の全天日射量を推定し分析した「2019年の日射量」です。オレンジ色の部分は「例年並~やや多い・多い」、ブルーの部分は「例年並~やや少ない・少ない」を表しています。

【本資料の年間日射量の比較に関する用語】

- かなり多い :例年(前年)の+10%以上

- 多い :例年(前年)の+6~+10%

- やや多い :例年(前年)の+2~+6%

- 並 :例年(前年)の-2~+2%

- やや少ない :例年(前年)の-2~-6%

- 少ない :例年(前年)の-6~-10%

- かなり少ない:例年(前年)の-10%未満

表1からも分かるとおり、2019年(令和元年)は、北日本の広い地域で例年・前年と比較して、「並」から「かなり多い」傾向が見られました。一方、北日本を除く多くの地域では、前年と比較して、日射量が「やや少ない」から「前年並み」で、日射量の分布は「北高南低」の傾向でした。関東甲信と九州南部、奄美・沖縄地方は、例年・前年どちらとの比較でも日射量が少なかった年でした。

2019年を日射量の視点から見て、特徴のあった月を振り返ります。

4月から5月

高気圧に覆われる日が多かったことから、北日本を中心に日射量が多くなりました。特に5月は全国的に日照時間が多く、北日本・東日本・西日本の日本海側と、北日本の太平洋側では、5月としては統計開始以来1位の多照となり、日射量も多くなりました。

6月

梅雨前線が日本の南海上に停滞した影響で、奄美・沖縄地方では日射量が少なく、沖縄県の名護では、月間日照時間が統計開始以来最も少なくなりました。

7月

オホーツク海高気圧からの湿った気流や梅雨前線の影響により、東日本や西日本では曇りや雨の日が多く、東北地方などの一部地域を除き日射量がかなり少ない傾向が見られました。梅雨明けも平年より遅い地域が多くなりました。

9月・11月

高気圧に覆われる日が多かったため、全国的に日射量が多くなりました。

10月

台風、低気圧、前線の影響により、東日本や近畿地方などの地域では、日射量が少ない傾向が見られました。

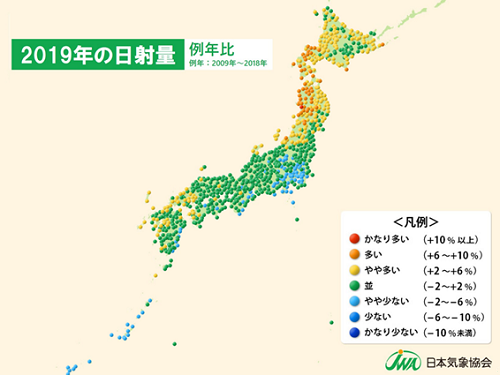

3.2019年(令和元年)の日射量 例年との比較

2019年の日射量を例年と比較しました(図1)。なお、「例年」とは、過去10年(2009年~2018年)の年間日射量の平均値のことです。

2019年の年間日射量は、北海道や東北などの広い地域では、もともと日射の絶対量が多い春~夏の期間での日射量が多かったことから、例年と比べ「やや多い」傾向となりました。

一方、関東甲信地方や九州南部から奄美・沖縄地方にかけては、「やや少ない」傾向がみられました。

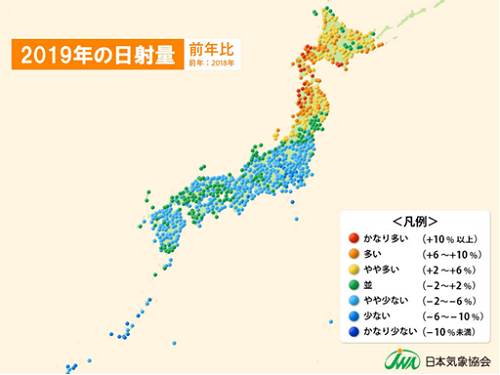

4.2019年(令和元年)の日射量 前年(2018年)との比較

2019年の日射量を、2018年の日射量と比較しました(図2)。この結果、北海道や東北の2019年の年間日射量は、前年(2018年)より「やや多い」から「かなり多い」傾向となりました。一方、東北南部から東日本、西日本、奄美・沖縄地方の各地点では、日射量がやや多かった前年(2018年)と比べて「やや少ない」地点が多く見られました。特に関東甲信地方では、前年よりも日射量が「少ない」地点も見られました。

5.日本気象協会の太陽光発電事業者様向けサービスについて

日本気象協会では、「アメダス推定日射量」以外にも、一般財団法人 新エネルギー財団が主催する平成30年度新エネ大賞の「資源エネルギー庁長官賞」を受賞したSYNFOS-solar 1kmメッシュ(エリア日射量予測サービス)など、独自技術を活用した太陽光発電関連サービスを展開しています。

今回ご紹介した「2019年の日射量」レポートを太陽光発電や農業分野などの事業者の皆さまに参考情報としてご提供することで、ビジネス活動の活性化を支援いたします。

| 一般財団法人 日本気象協会 環境・エネルギー事業部 エネルギー事業課 技師 気象予報士 宇都宮 健志(うつのみや けんじ) 名古屋大学大学院工学研究科(社会基盤工学専攻) 修士課程修了 日射や太陽光関連のデータ解析、コンサルタント業務に従事している。 |

注1:理論的に取り出すことができるエネルギー資源量

注2:2020年2月18日現在の観測地点数

注3:全国にある約840地点の日照時間のアメダス観測値をもとにした推定日射量値から算出した1年間の合計日射量

注4:国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

注5:直射日光が地表面に当たっている時間。一般的に、日照時間が多いほど日射量も多い傾向がある

注6:地表面が受ける太陽からのエネルギー量

以上

PDFダウンロード:【日本気象協会レポート】2019年の日射量_