ニュース

(エネルギー需要分析レポートVol.3)気象のプロが見る電力需要への新型コロナの影響 ~全エリアで電力需要は戻り傾向。夜間は低需要が続く~

2020.11.27

レポート

エネルギー需要分析レポートVol.1・2では、2020年4月~6月の日本の電力需要に対する新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大の影響について、気象の専門家の観点から考察をしました。この結果、2020年5月のエリア電力需要は、複数の電力エリアで約10%減、その後6月にかけて電力需要は増加傾向という解析結果となりました。

エネルギー需要分析レポートVol.1(2020.06.25発表)

気象のプロが見る電力需要への新型コロナの影響 ~電力需要は通常時の約10%減~https://www.jwa.or.jp/news/2020/06/10130/

エネルギー需要分析レポートVol.2(2020.07.20発表)

気象のプロが見る電力需要への新型コロナの影響 ~緊急事態宣言解除後、全エリアで電力需要は増加傾向~https://www.jwa.or.jp/news/2020/07/10447/

今回は、電力需要の最も伸びる時期である7月以降にスポットを当て、6月にかけて新型コロナウイルス感染拡大影響から戻りつつあったエリア電力需要が、その後どのように変化したか解説します。

1.2020年は猛暑と早い秋の訪れ 夏には昨年を超える電力需要も記録

夏は電力需要が最も伸びる季節となります。2020年夏は全国的に遅い梅雨明けでしたが、2019年と比較すると最高気温が35℃以上の「猛暑日」の観測日数は全国的に多くなりました。

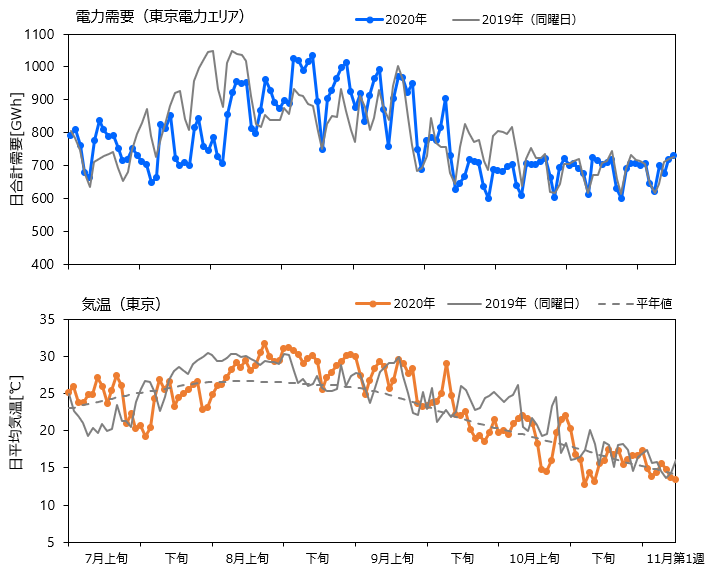

図1は、2020年と2019年の7月~11月第1週の東京電力エリアでのエリア電力需要と気温の変動を示したものです。2020年は遅い梅雨明け※1ながら暑い夏となり、8月を中心に、9月上旬までは平年より気温の高い日が続きました。2019年8月は、上旬は高温傾向でしたが、中旬以降は不順な天候となりました。このため、2020年の方が「夏らしい」期間が長く続いたといえるでしょう。また、2020年9月下旬以降は気温が大きく低下し、おおむね平年並みの気温となりました。2019年は9月~10月も高温傾向が続いたことから、2020年の方が秋の到来が早かったといえそうです。

次に、2020年と2019年のエリア電力需要の変動を比較すると(図1・上)、7月までは2020年の方が低い需要を示しています。8月以降は差が小さくなり、2020年の需要が2019年の需要を上回る日も見られます。実際に、東京電力エリアでは8月21日に需要実績が5604万kWを記録し、2019年8月の最大需要(8月7日:5543万kW)より高需要となりました。2020年9月下旬は2019年より低需要、10月以降はおおむね同程度の需要の大きさとなっています。

※1 関東甲信地方の梅雨明けは、2020年は8月1日、2019年は7月24日、平年値は7月21日。

図1 2020年と2019年の7月~11月第1週の電力需要(東京電力エリア)と気温(東京)の推移

2.日中の需要は夏まで戻り傾向、夜間は低需要が続く エリア間の傾向差は小さい

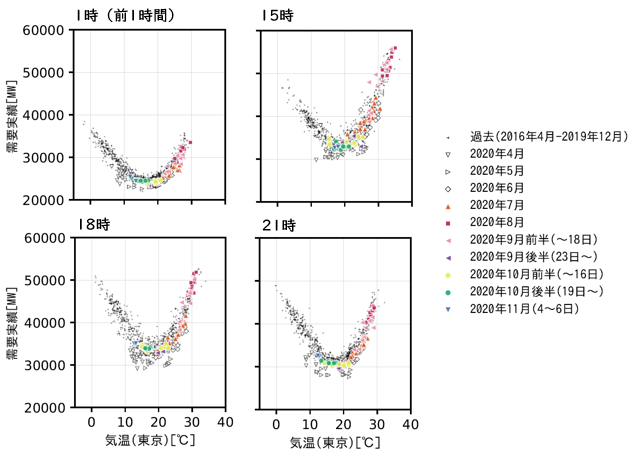

次に、前回のレポートに引き続き、気温影響を除いたエリア電力需要の傾向を確認しましょう。図2は、東京電力エリアの気温と電力需要の関係を時刻別に示したものです。2016年以降の月曜を除く平日の時刻別電力需要データを用いています。図2から、同じ気温で比較した電力需要の増減を見ることができます。

Vol.2のレポートでは、5月25日の緊急事態宣言解除後、6月下旬にかけて電力需要は例年程度まで戻りつつあることを示しました。図2から、時間帯に関わらず、7月以降も需要の戻り傾向は続いていることが分かります。時間帯別に見ると、日中時間帯(15時、18時)では、8月には同気温帯での過去データを超える電力需要も記録しています。一方で夜間(21時、1時)は日中に比べて需要の戻りが鈍い状況が続いており、8月でも過去の同気温での需要までは戻っていません。日中は工場やオフィスの稼働が平常時程度になることで需要が戻っていると考えられますが、夜間は飲食店や商業施設の休業・時間短縮営業の影響が続いている可能性があります。

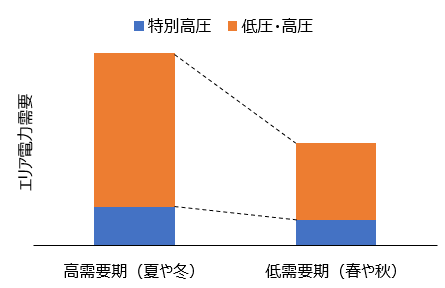

また、9月下旬~11月第1週は、ばらつきは大きいものの、全時間帯で過去の需要よりも低い傾向を示しています。この要因として、9月下旬(23日以降)は連休などの影響があると考えられますが、根本的には、エリア電力需要に占める特別高圧※2需要の割合が、気温帯によって変化していることが要因と考えられます。これまでのレポートでも考察したとおり、日中のエリア需要への新型コロナウイルス感染拡大の影響は、工場などの操業停止により、特別高圧需要を中心とする需要減少という形で表れています。一般に、低圧・高圧需要に比べると、特別高圧需要は気象要素との相関が小さいため、気温変化に伴う需要の増減が小さくなります。そのため、夏や冬の高需要期に、春や秋に比べて大幅に特別高圧需要が伸びることはありません。

以上を踏まえると、図3に示すように、需要の気温感応度が高い夏は、気温変化に敏感に反応する低圧・高圧需要が伸びるため、エリア需要に占める特別高圧需要の割合が小さくなります。このため、夏(2020年8月~9月上旬)は新型コロナウイルス感染拡大による特別高圧需要の減少がエリア需要にそこまで影響せず、過去と同程度の需要を示したと考えられます。一方、秋(2020年9月下旬~10月)には新型コロナウイルス感染拡大による特別高圧需要の減少影響によりエリア需要も小さくなったと推測されます。

※2 特別高圧:大規模な工場など、大量の電力を使用する施設で用いられる7000V超の電圧(直流・交流)のこと。

図2 時刻別の電力需要と気温の関係(東京電力エリア・祝日やお盆期間を除く火~金曜日)

図3 高需要期(夏や冬)と低需要期(春や秋)の気温変化によるエリア電力需要の電圧別割合(イメージ)

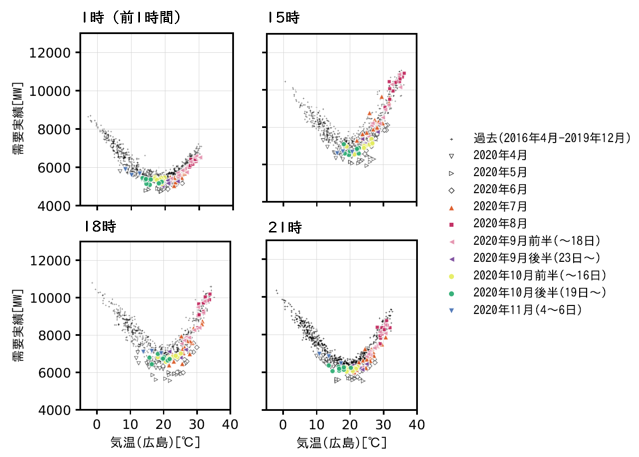

ここで、他エリアの傾向を見てみましょう。図4は中国電力エリアの気温と電力需要の関係を示したものです。図4から、中国電力エリアでも、東京電力エリアと同じく、日中に比べて夜間の需要は過去と同程度まで戻っていないことが分かります。この傾向は、沖縄電力エリア以外のほぼ全エリアで見られる傾向です。緊急事態宣言の解除後~6月末は、エリアによって夜間需要の戻りの傾向に違いがありましたが、7月以降はこのようなエリアによる違いは薄れていることが分かります。夜間需要の戻りが鈍い状況は続いており、今後も長期的に需要の低い状況が続く可能性もあります。

図4 時刻別の電力需要と気温の関係(中国電力エリア・祝日やお盆期間を除く火~金曜日)

3.今冬は「冬らしい冬」に 昨年の冬季最大需要を超える可能性も

最新の3カ月予報では、12月の気温は本州ではおおむね平年並み、1月は北日本を除き平年並みか平年より低い気温を予想しています。2月は北日本を除き平年並みの気温となる見込みです。このような状況は、ラニーニャ現象の発生が一因であるとみられます。ラニーニャ現象は、太平洋赤道域東部(ペルー沖)の海面水温が平年より低く、西部(インドネシア沖)で平年より高い状態を指します。一般的にラニーニャ現象発生時の日本の気温は、西日本を中心に平年並みか平年より低くなります。前回、ラニーニャ現象が発生した2018年冬(2017年12月~2月)は、西日本を中心に厳しい寒さとなりました。一方で、2019年冬(2018年12月~2月)、2020年冬(2019年12月~2月)は、エルニーニョ現象も一因となり、暖冬傾向となりました。特に2020年冬は記録的な暖冬となったことを考慮すると、2021年冬(2020年12月~2月)は、少なくとも2020年冬よりは気温が低く「冬らしい冬」となりそうです。

今回の分析結果から、気温感応度の高い夏の日中時間帯では、過去の同気温帯程度まで需要が戻っていることが確認できました。現在は秋で、新型コロナウイルス感染拡大による特別高圧需要の減少影響で、過去に比べてやや低い需要を示します。今後、冬季にかけて気温が低下すると、再び需要が増加する可能性があります。2021年冬が2020年冬よりも気温が低い見込みであることを考慮すると、2021年冬の電力需要は、2020年冬の最大需要を超える可能性も考えられます。

※関連リンク

気象のプロだからこそできる高精度なエネルギー需要予測サービス

https://www.jwa.or.jp/services-solutions/weather-and-data/weather-and-data-02/

※本文中の電力エリア名表記について、正式な名称は以下のとおりです。

・東京電力エリア:東京電力パワーグリッドエリア

・中部電力エリア:中部電力パワーグリッドエリア

・中国電力エリア:中国電力ネットワークエリア

・四国電力エリア:四国電力送配電エリア

・九州電力エリア:九州電力送配電エリア

| 一般財団法人 日本気象協会 環境・エネルギー事業部 エネルギー事業課 再生可能エネルギー推進グループ 気象予報士 渋谷 早苗(しぶたに さなえ) 神戸大学大学院(地球惑星科学専攻)修士課程修了。 電力・ガス需要の分析、日々の気象状況を踏まえたコンサルティングを行っている。 趣味は登山。山に登る時の天気は自分で予報する。 |

|---|

以上