(SDGs レポートVol.5)気候変動で増える雨の災害に備える 〜求められる実効性の高いBCP対策~

Report

今年7月4日から7日にかけて激しい雨が九州、岐阜、長野中心に降り、7県で大雨特別警報が発表されました。その後中国地方や東北地方でも大雨となり(気象庁は「令和2年7月豪雨」と命名)、多くの地点で7月一カ月間の総雨量が観測史上1位を記録しました。猛暑だけではなく、このような極端な雨も気候変動による影響の一つだといえます。

日本は世界の中でも多雨地帯に位置しており、なおかつ国土の約7割が山岳地帯であることから雨に恵まれやすく、実際に日本の年間降水量は世界平均の約2倍に相当します(国土交通省)。昔から「恵みの雨」と言われるように雨は生物が生きていくために必要不可欠であり大変有難い自然現象です。しかしながら昨今自然界の調和が崩れてきたことにより気候変動が加速し平成30年7月豪雨や令和元年東日本台風、令和2年7月豪雨のような極端な雨が目立ち不安な方も多いのではないでしょうか。

日本気象協会SDGsレポート5回目は企業、個人の皆さんと「多発する水害と対策」について考えていきたいと思います。

1.気候変動による豪雨傾向の予想

気候変動による影響は数十年先の話だと思われがちですが、既に実害となって表れています。例えば「平成最悪の水害」と報道された平成30年7月豪雨では約50,500棟の住家が、記憶に新しい令和2年7月豪雨では約18,400棟が被害を受けています(内閣府 2020年9月3日現在)。前述した通り気候変動は猛暑だけではなく自然現象全般に影響を与え、大雨の増加も引き起こします。現状雨の日数は減少傾向ですが、日降水量100㎜あるいは200㎜のような大雨日数は増加傾向です(気象庁)。ではこのまま気候変動が進むと雨の傾向はどうなるのでしょうか?

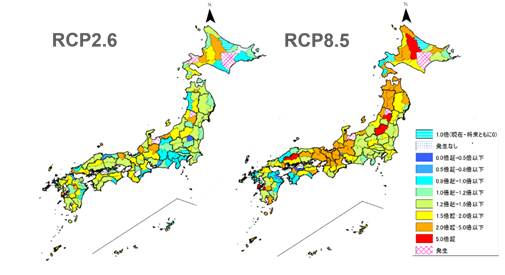

下の図1はRCPシナリオ(※1)別に将来における大雨注意報レベルの大雨回数割合の予測を示したものです。日本気象協会でエリア別、気候変動シナリオ別に算出したところ、2050年頃に短時間大雨の発生回数が増加するエリアは全国の8割に上ることが判明しました。

1981~2000年を現在気候としたときに今世紀半ば(2041年~2060年)の短時間雨量の増加率を解析。 緑、黄緑、黄色、オレンジ、赤色は現在気候よりも短時間雨量が増加するエリア。

※1 RCPシナリオ…国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が策定した代表濃度経路シナリオ(Representative Concentration Pathways)のこと。RCP2.6は温室効果ガス排出量が最も抑えられた場合のシナリオで、RCP8.5は温室効果ガス排出量が最も多くなった場合のシナリオを示す。

つまり、今後全国ほとんどのエリアで令和2年7月豪雨のような短時間大雨が発生する可能性があり、雨量によっては建物浸水や土砂災害による倒壊のような災害が起きてもおかしくないということです。

また気象庁気象研究所では、台風についても今後発生回数は減るが、一回あたりの勢力が強まると予想しており、先日沖縄・九州に接近した台風10号や昨年主に東日本に大きな爪痕を残した令和元年東日本台風のような大型台風が今後も頻発する可能性が高まっています。

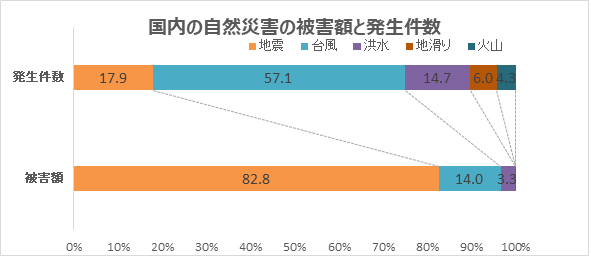

図2は1985年~2018年の日本における自然災害別被害額と発生件数の割合を示しています。発生件数は台風、洪水で約7割を占めており、被害額においては地震が圧倒的です。

(出典:中小企業庁データより日本気象協会で図を作成)

2018年12月時点での1985年~2018年の自然災害による被害額で集計。

しかしながら台風、洪水による水害被害額は増加傾向で、国土交通省によると1998年~2017年の20年平均では 約5300億円/年に対して2018年は1兆4050億円、2019年は約2兆1500億円(暫定値)と2年連続で1兆円を超しています。今後も大雨の回数が全国8割で増えることを考えると無視できないリスク要因になるでしょう。

ただ、台風や洪水は地震や竜巻に比べて「数日前からある程度予測が可能」「主に出水期(6月~10月)に被害が発生する」という特徴があり、あらかじめ備えておくことでリスク回避ができるというメリットがあります。昨今はBCP(※2)対策に力を入れる企業は増えています。気候変動により気象災害が激化する中、このような予測可能な情報を取り入れて計画を作り実行することが今後ますます求められていくことでしょう。

※2 BCP(事業継続計画)…企業が緊急事態に遭遇した際、事業資産の損害を最小限に留めつつ、事業の継続や早期復旧のために平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法を取り決めておく計画。

2.コンサルティング力と気象の知見でより強固なBCP対策をサポート

企業が遭遇し得る緊急事態は自然災害やテロ攻撃、新型コロナウィルスのような感染症の拡大、大事故、サプライチェーンの途絶など多岐に渡ります。そのほとんどが予測できない中、前述のとおり雨によるリスクであれば、ある程度予測することが可能です。

日本気象協会では、特定エリアにおける洪水や高潮の詳細なリスク予測、より具体的な台風進路予測を企業の皆様に提供しています。自社の事業所や工場があるエリアの水害リスク状況を予め把握し、予測を当てはめることで危険度を知らせます。危険度が分かれば従業員を事前に避難させたり、予め大事な商材を移動させたりして守ることができます。

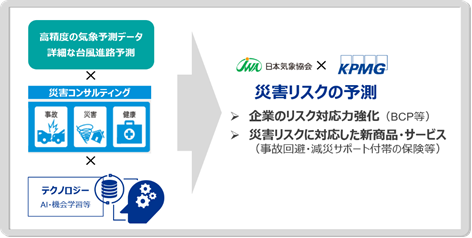

また、SDGsの考え方にもあるとおり、あらゆるステークホルダーと協力することで社会課題の解決能力は高まります。日本気象協会は今年8月5日、世界大手コンサルティングファームであるKPMGコンサルティングと企業における気候変動の「緩和」と「適応」に向けた高度予測分析に基づく総合コンサルティングサービスの提供をスタートさせました。(関連URL:https://www.jwa.or.jp/news/2020/08/10690/ )

BCPの高度化支援も総合コンサルティングサービスの一つであり、日本気象協会が保有する早期かつ高精度な気象災害予測と豊富なBCP支援実績を誇るKPMGコンサルティングのコンサルティング力で実効性の高いBCP対策を支援します。

極端気象や台風の巨大化を少しでも緩めるには長期的に「緩和策」を行う必要があります。緩和の為に温室効果ガスを減らす活動をしつつ、同時にその間襲ってくることが予想できる自然災害に対する備えをしっかり行うことが大切です。日本気象協会とKPMGコンサルティングは企業の皆様に事前にBCP策定支援や個人の皆様に防災コンテンツの提供、最新の気象・防災情報の発信はできますが、事前に備えるか否か、有事にどのような行動に移すか否かは1人1人の判断にかかってきます。見えないリスクに対し必要以上に怯える必要はないですが、自分自身や家族、自社を守るために少し意識を向けて日々出来ることから備えることが結果として自信や安心をもたらしてくれるでしょう。1人でも多くの方が少しでも安心して前を向いていけるように微力ながら今後もサポートしていけたらと感じます。

3.eco×ロジ プロジェクトが掲げるSDGsの目標

eco×ロジ プロジェクトは2017年から【食品ロス・廃棄ロス削減】【CO2の排出削減】という課題に対して事業を行ってきました。SDGsでは「12:つくる責任つかう責任」、「13:気候変動に具体的な対策を」に当たります。

上記2つの目標に重きを置きながら、「7:エネルギーをみんなにそしてクリーンに」、「8:働きがいも経済成長も」、「9:産業と技術革新の基盤をつくろう」、「17:パートナーシップで目標を達成しよう」、以上4つの目標も同時に意識して活動しています。

日本気象協会は気象を扱うプロ集団として、今後も気象の力で社会の持続的な発展に貢献していきます。また、目標を達成するためには一人一人の意識向上が最も大切です。より多くの方に地球環境に意識を向けていただき、SDGsの目標を念頭に置きながら自然と調和できる社会づくりを同時に推進していきます。

| 一般財団法人 日本気象協会 社会・防災事業部 気象デジタルサービス課 SDGsプロモーター 古賀 江美子 奈良県出身。小さい頃から自然に囲まれた生活を行う。 学生時代、ドイツでの農地開墾ボランティアや自然豊かなワシントン州立大学への留学を通して「異なるバックグラウンドへの相互理解の構築と連携」を体験的に身につける。 卒業後、上京して便利さと自然のバランスに違和感を覚え、会社員業務の傍ら自然に対する学びの体系化を目指して物理学や東洋哲学など様々な領域の学問を独習。 自らの学びを実現する場として2013年日本気象協会に入社。「eco×ロジプロジェクト」に参画し、気候変動や食品ロス、廃棄ロスの根深い問題に取り組む。 「ステークホルダー間の相互理解と連携」及び「一人一人の意識向上と行動変革」をテーマに、企業間連携の企画推進及び広報活動を行っている。 |

PDFダウンロード:【レポート】JWA SDGsレポートVo.5_